La revanche des trois petits cochons aux Plaines-du-Loup

Maison de quartier des Plaines-du-Loup, Lausanne (VD)

L’exercice est assez rare pour que l’on s’y intéresse de près: la maison de quartier des Plaines-du-Loup à Lausanne (VD), pensée dès ses prémices en matériaux bio- et géosourcés par le bureau Joud Beaudoin Architectes, est en cours d’édification. Visite d’un chantier qui se veut exemplaire.

Pour ponctuer la première pièce de son nouvel écoquartier, la Ville de Lausanne voulait un projet phare, une vitrine de la durabilité. Sise en lisière, à l’interface avec le parc du Loup – vide salutaire dans ce dense nouveau fragment de ville –, la future maison de quartier est une figure de proue: une icône faite de bois, de terre et chanvre. L’opération se veut tellement exemplaire qu’on en oublierait presque que, pour la réaliser, il a fallu détruire la Maison du Gendarme, qui occupait autrefois les lieux et hébergeait certaines activités du quartier. Celle-ci a été condamnée par l’étude de faisabilité menée avant concours, en raison de sa taille insuffisante pour une telle augmentation des habitants.

Au stade du concours, en 2021, nous nous étions demandé si le projet serait l’arbre (en terre) qui cache la forêt (de béton) du quartier1.

Construire une icône

Proposer un projet en matériaux biosourcés est une chose; le réaliser en est une autre!

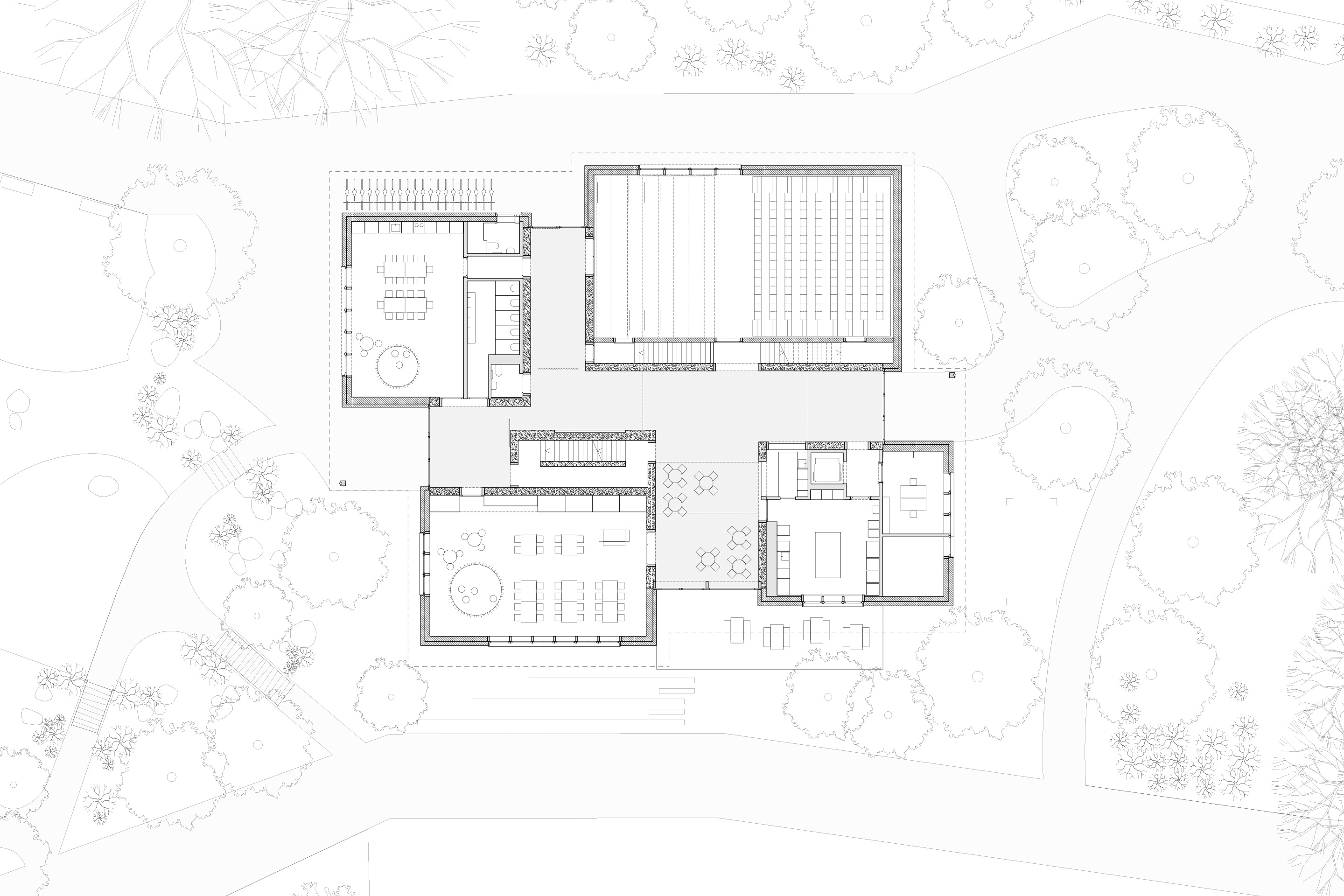

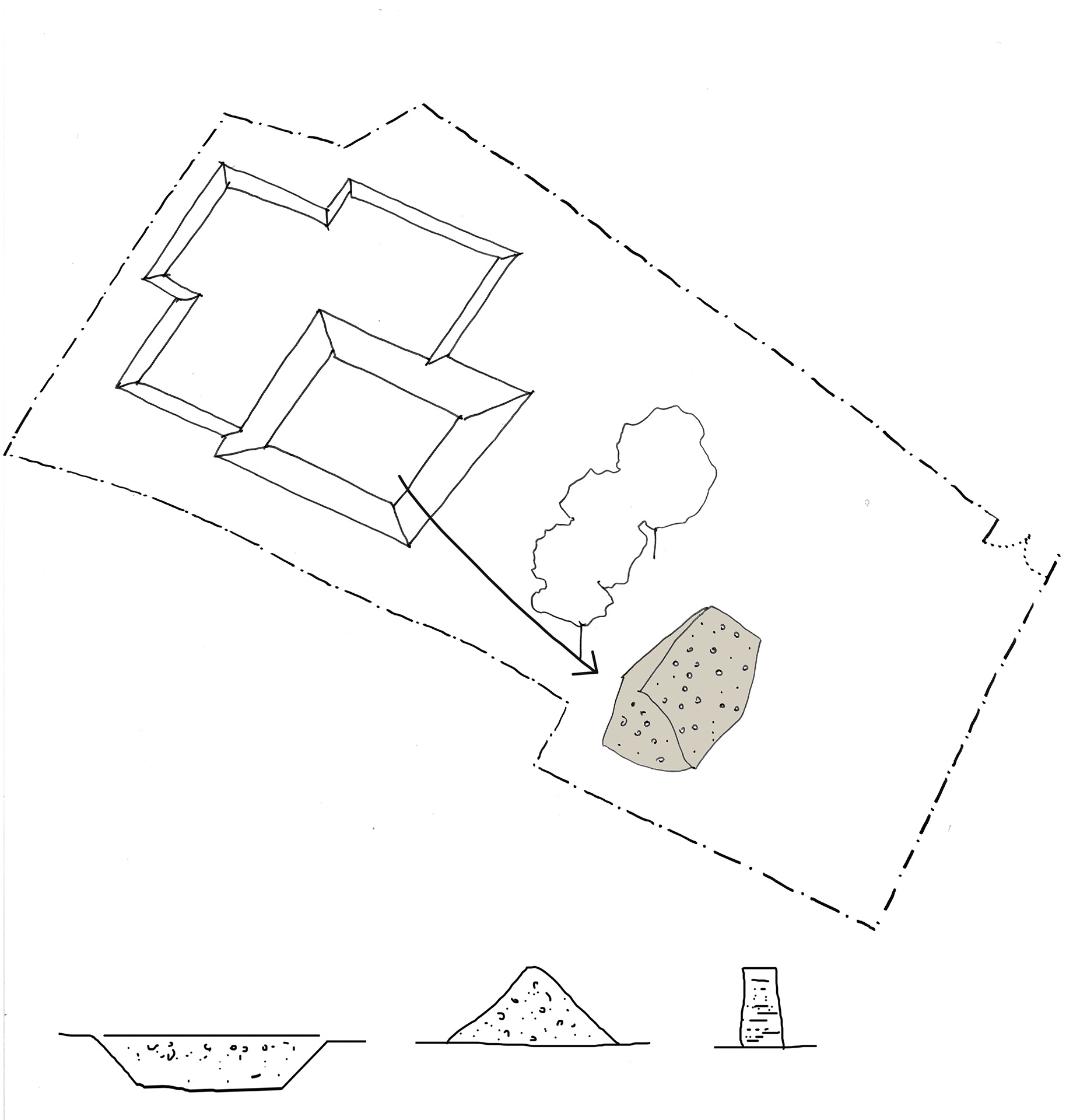

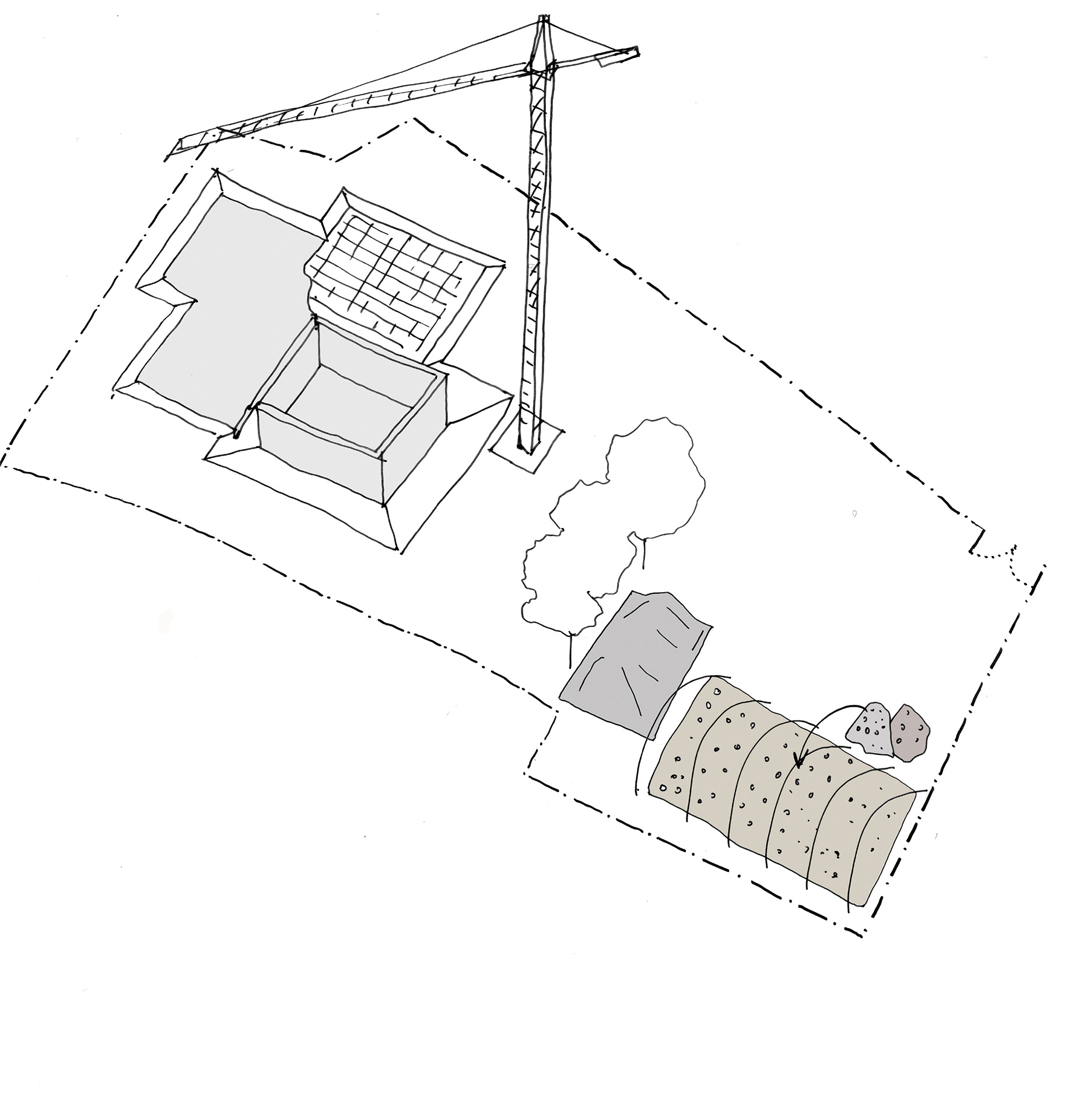

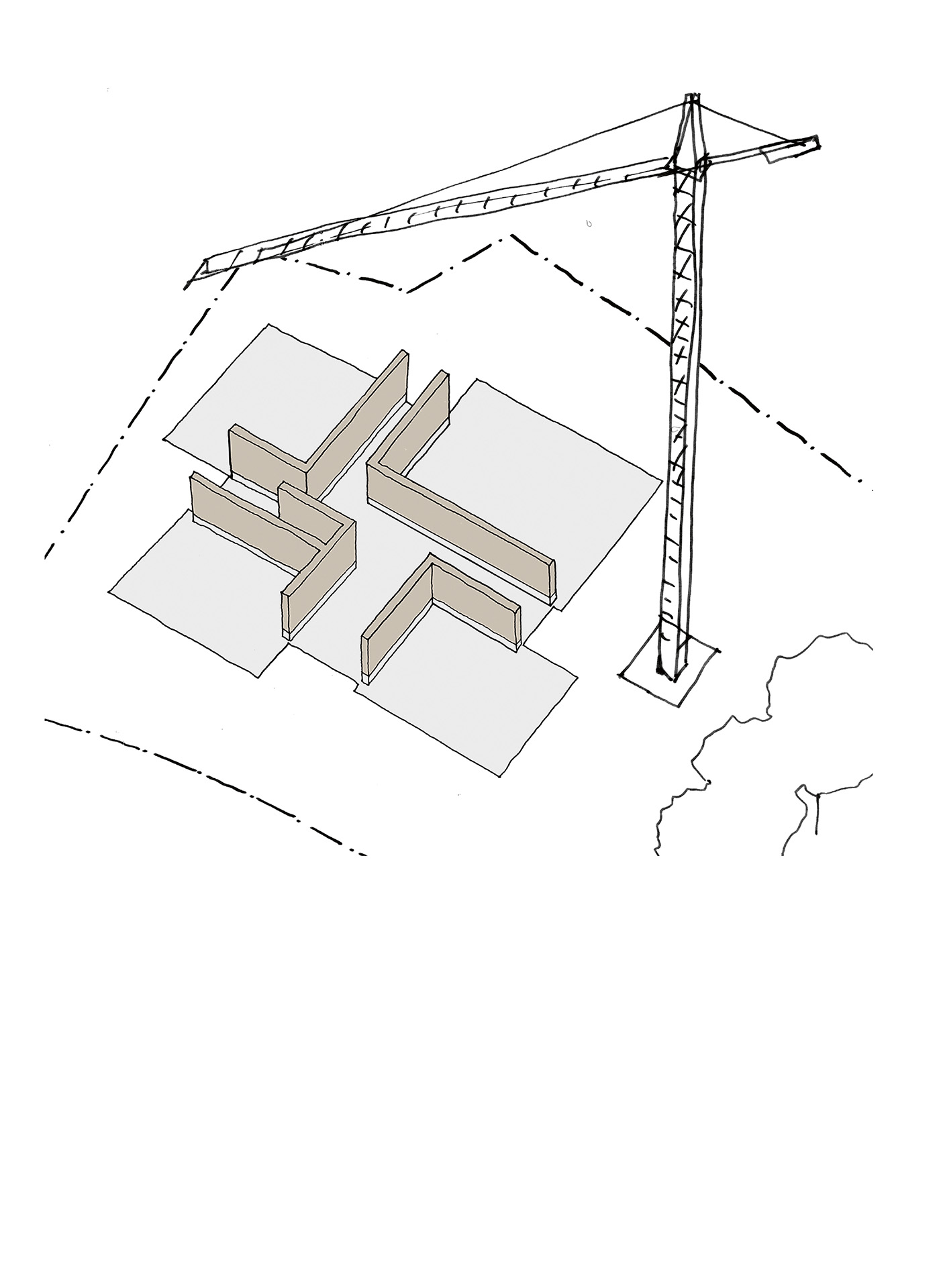

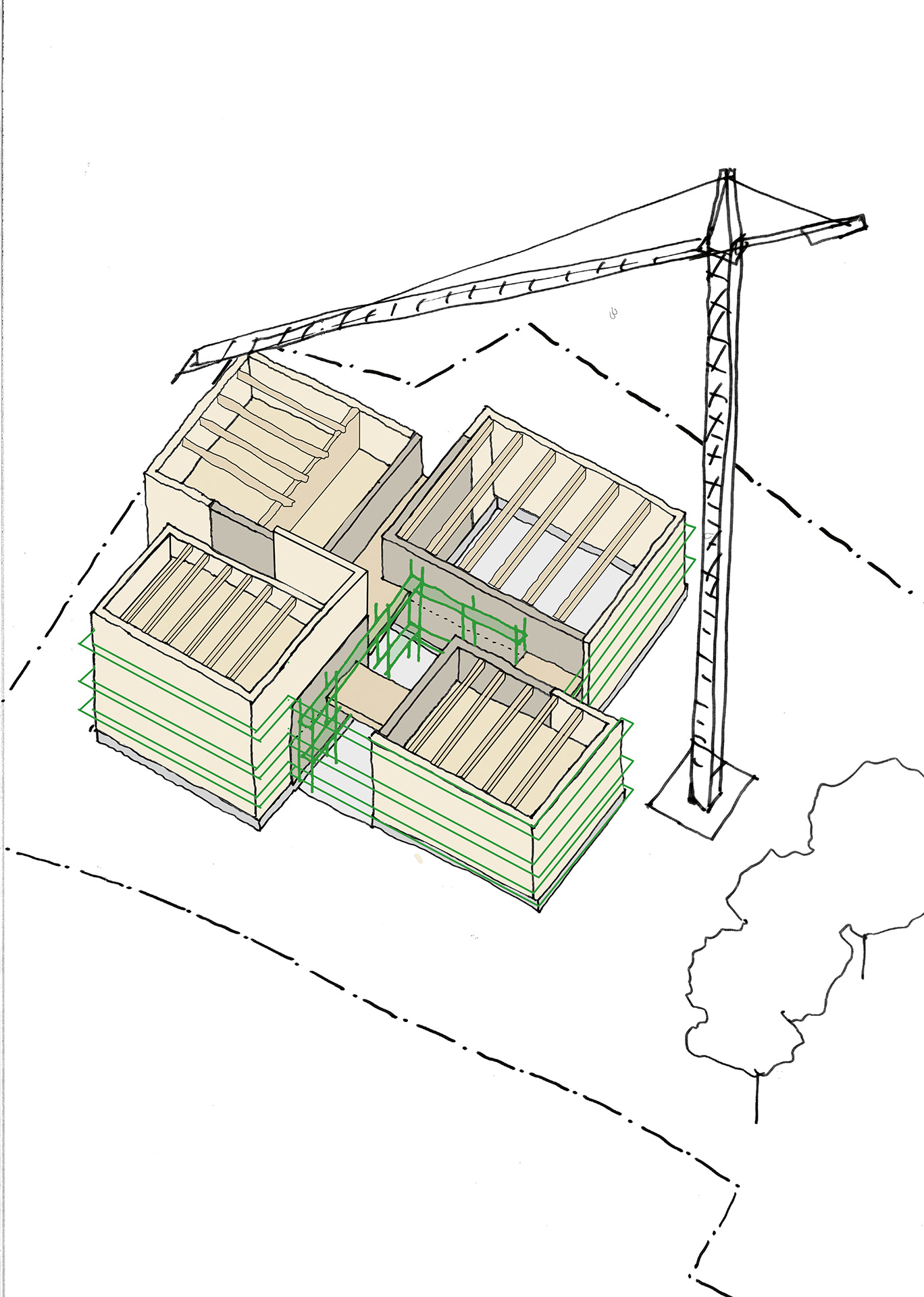

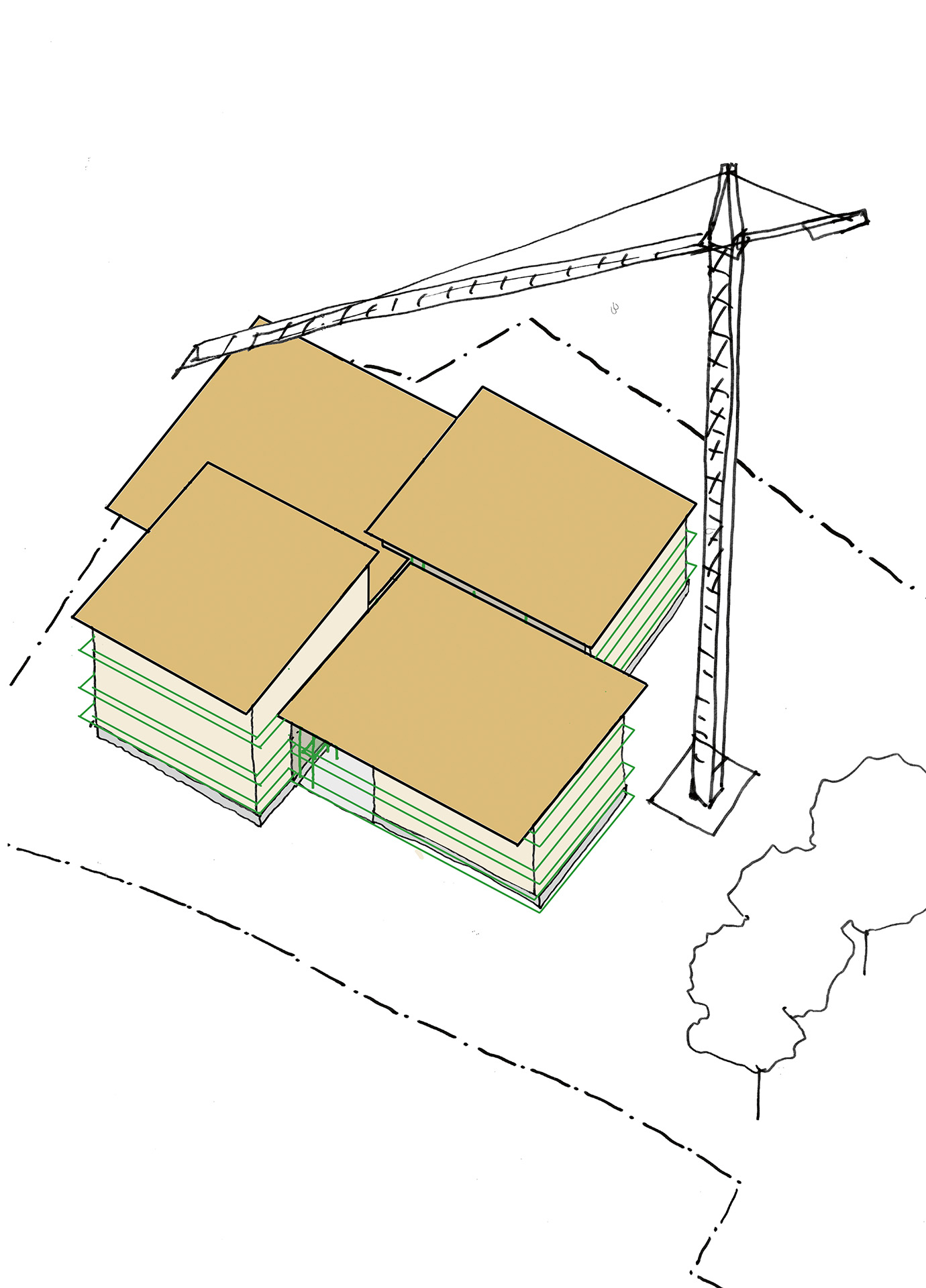

Reprenons les faits: en 2021, la Ville lance un concours pour la construction d’une nouvelle maison de quartier. Alors que les préoccupations écologiques de la première phase des Plaines-du-Loup étaient plutôt portées sur des questions urbanistiques (quartier piéton sans circulation automobile et sans stationnement, sur ou sous terre) et énergétiques (quartier chauffé par géothermie, production électrique visant l’autonomie), le cahier des charges demande désormais de se pencher sur les matériaux de construction: ici, la terre l’emporte. Plutôt qu’une maison, Joud Beaudoin Architectes en proposent quatre. Chaque volume abrite un programme, lié entre eux par un espace public interstitiel. Face à cette clarté programmatique, le projet fait un usage raisonné de la matière: «le bon matériau au bon endroit!»2, comme aurait pu le dire l’ingénieur Peter Braun de Normal office, qui accepte de suivre le projet pour la partie terre. La conception repose sur trois matériaux principaux: le bois pour l’ossature, la terre pour les murs intérieurs (sous forme de pisé et d’adobes, des briques en terre moulée), le chaux-chanvre pour les façades.

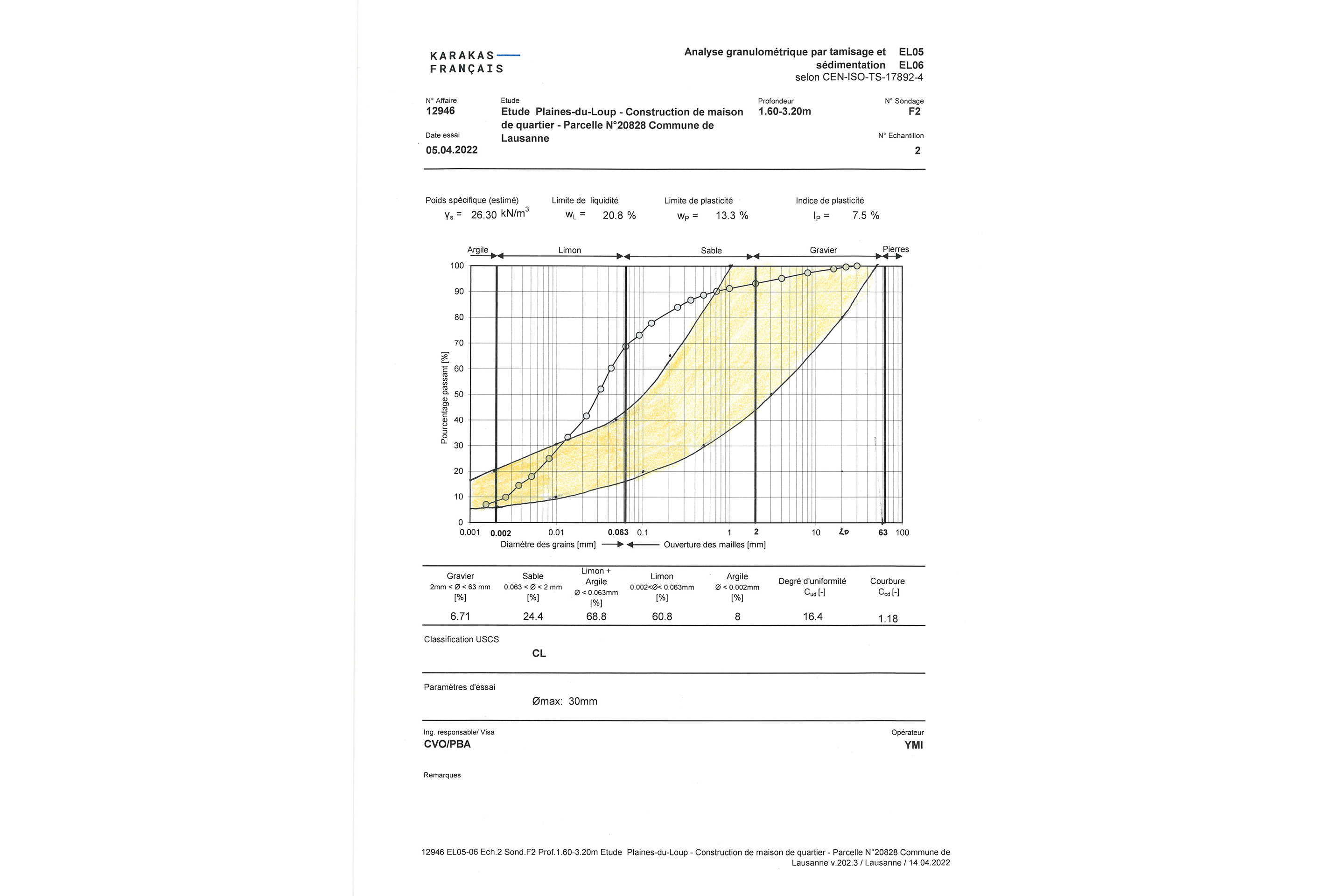

Comme le matériau trouvé sur place se prêtait à la construction en pisé (voir schéma sédimentométrie p. 56), et même s’il n’était pas idéal, les architectes, accompagnés par Julien Hosta, consultant du CRAterre3, ont décidé de travailler avec la terre qui devait de toute façon être excavée pour le sous-sol du projet. «Pour parvenir au bon mélange, nous l’avons amendée avec de la grave pour atteindre la résistance dont nous avions besoin et en limiter le retrait», explique Lorraine Beaudoin, associée du bureau. Parallèlement, et en collaboration avec Normal office, les architectes adaptent le projet pour minimiser les charges appuyées sur les murs en pisé: ceux-ci portent les sols et toitures de l’espace interstitiel, mais pas les planchers des quatre maisons qui ont leur structure propre. En 2024, après trois ans de projet, le chantier commence.

Murs intérieurs: un chantier pour la terre

Pour les briques d’adobe qui forment le mur de l’escalier, le travail se fait de manière artisanale, voire pédagogique. Un atelier participatif qui réunit habitants et curieux est monté au cours de l’été. Les 2400 adobes sont façonnées une à une à la main, dans des moules, puis séchées à l’air libre pendant plusieurs semaines, avant d’être montées sur le chantier par les maçons.

Pour le pisé, c’est plus compliqué: afin de parvenir au bon mélange, un test de sédimentométrie comparative de la terre du site et d’un échantillon de pisé est d’abord effectué, puis plusieurs évaluations à la compression sont menées en laboratoire. Ensuite, les architectes se mettent en quête d’une entreprise capable de réaliser ce qui a été esquissé au stade du concours.

Aujourd’hui, encore peu d’entreprises pratiquent la construction en pisé. Il en existe deux types: les artisans, qui opèrent sur les petits chantiers et qui ne sont équipés ni techniquement, ni financièrement, pour assumer les risques d’un gros chantier comme celui de la maison de quartier des Plaines-du-Loup (210 m3 de murs banchés, impliquant 350 m3 de terre excavée). Et les entreprises de maçonnerie plus classiques, qui ne sont pas formées à la construction terre.

Pendant la procédure de soumission, pour disposer d’une offre qui réponde à leurs attentes, les architectes sont allés chercher un maçon piseur, Vincent Robin, en Rhône-Alpes, région où le savoir-faire est resté vivace, afin qu’il forme les ouvriers de l’entreprise de maçonnerie qui serait sélectionnée. Celle-ci devait donc intégrer les honoraires du piseur à son offre. C’est l’entreprise ADV qui remporte le mandat.

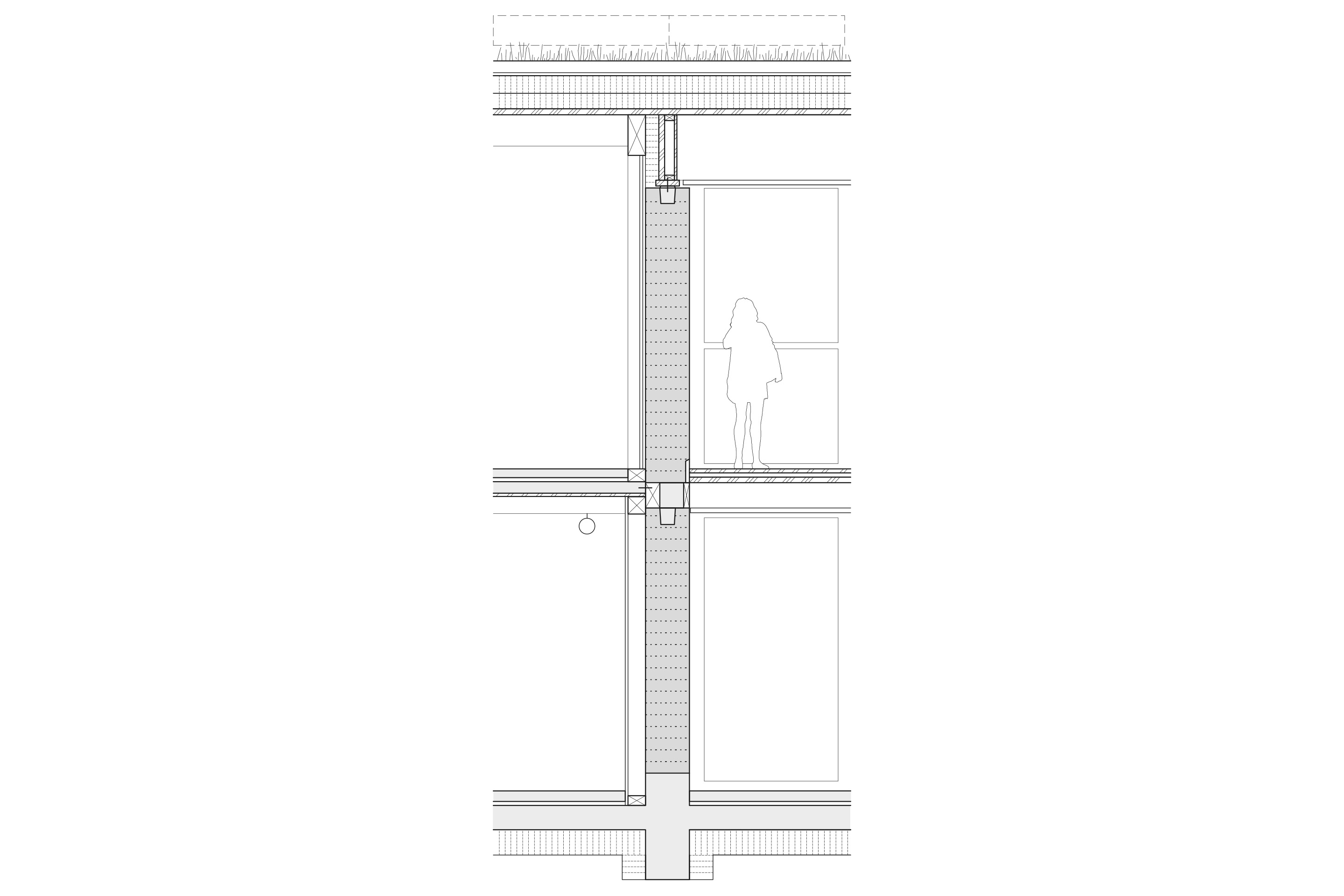

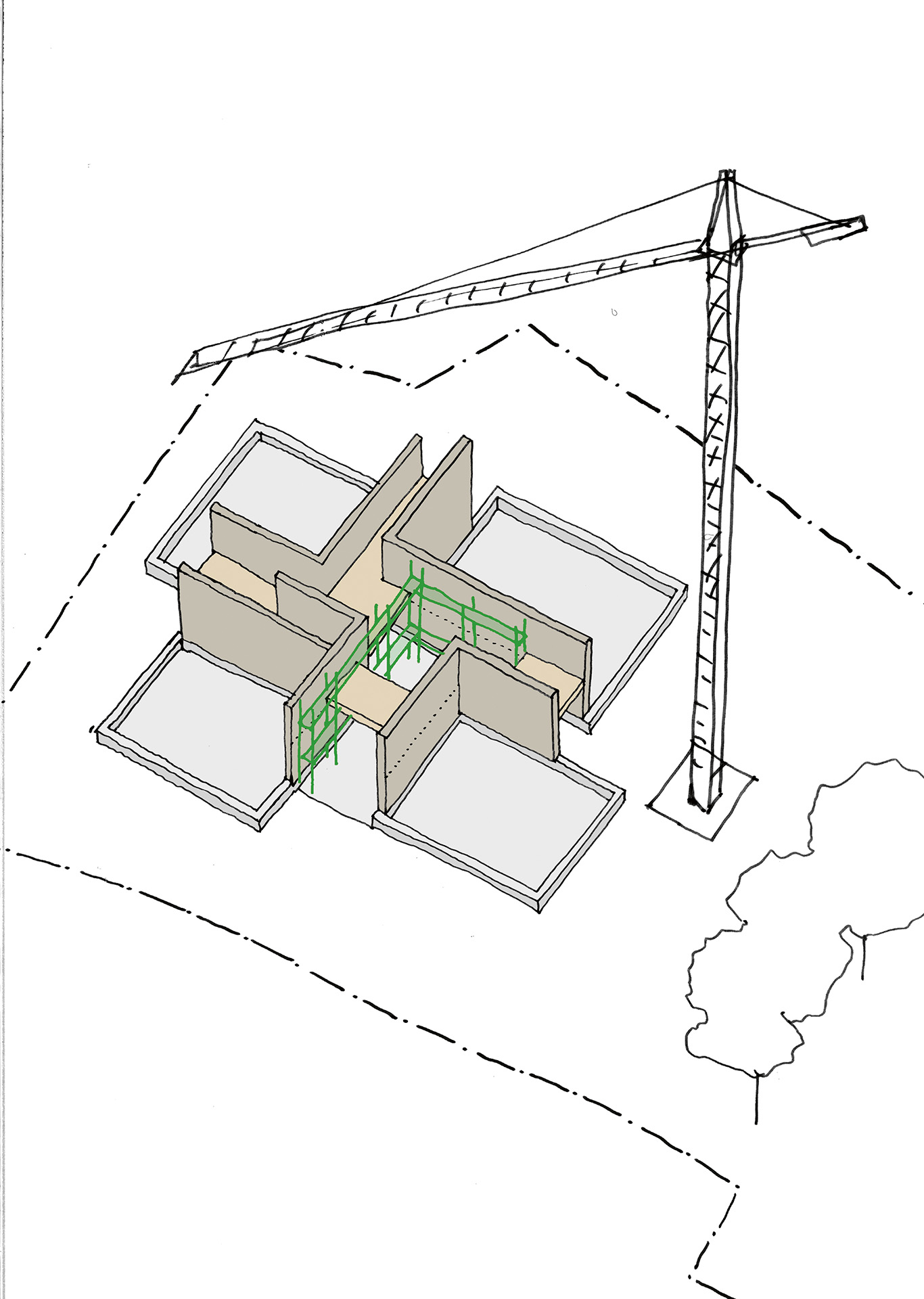

En février 2024, l’excavation commence, puis en juin, les premiers murs en pisé sont érigés. Ceux-ci font 45 cm d’épaisseur, une dimension déterminée pour des raisons statiques, techniques, et pour permettre aux piseurs de travailler dans de bonnes conditions. Les murs de l’étage sont mis en œuvre une fois le plancher interstitiel posé. Comme souvent dans ce type de chantier, des banches conventionnelles pour couler le béton sont utilisées, ce qui contraint les ouvriers à piser entre les tiges de coffrage. À la fin de chaque journée, les murs en cours d’édification sont bâchés consciencieusement. Piser est long, épuisant, rendu éprouvant par les orages d’été: la moindre goutte peut ruiner des jours de travail.

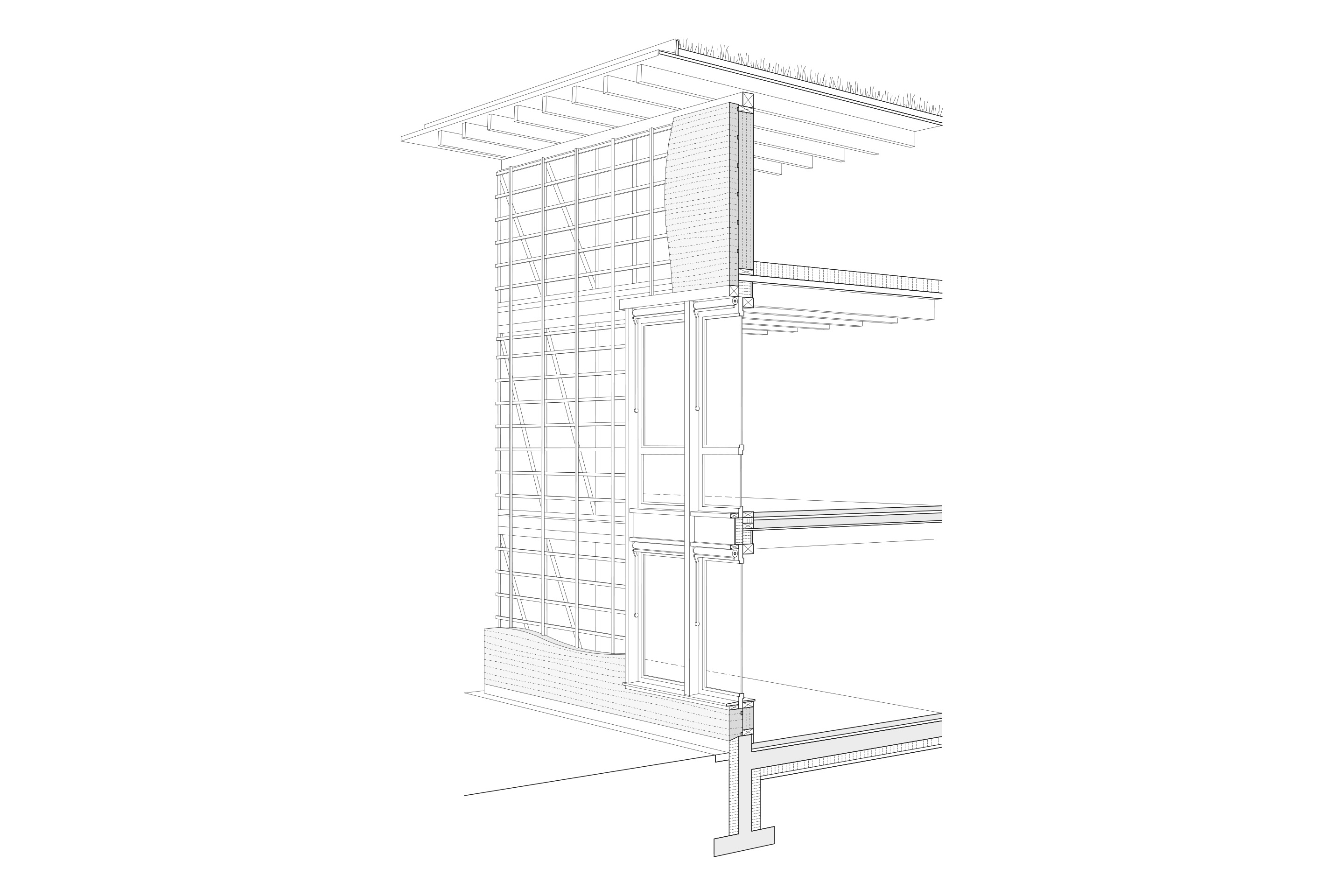

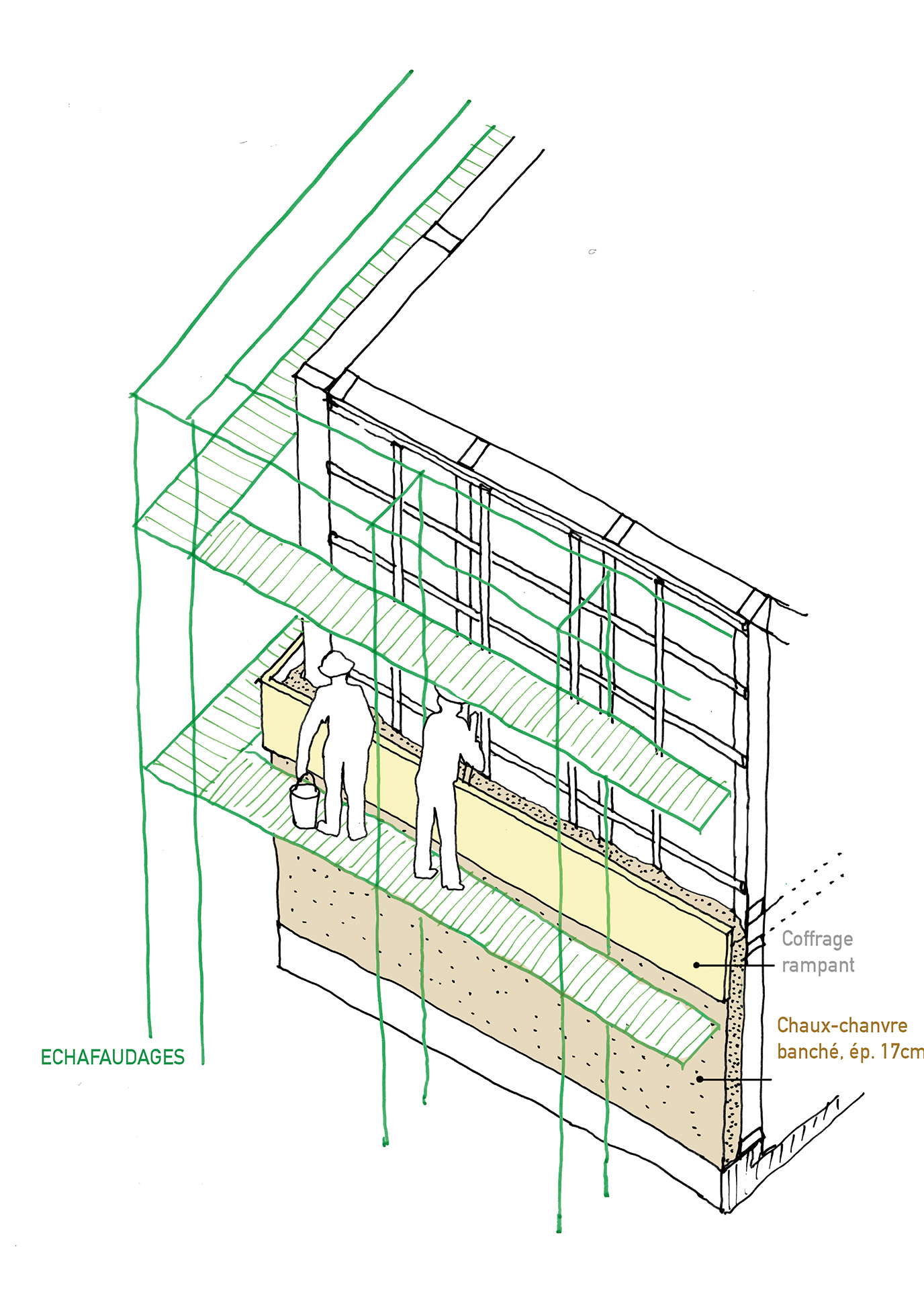

Façade: préfabriquer des caissons en chaux-chanvre

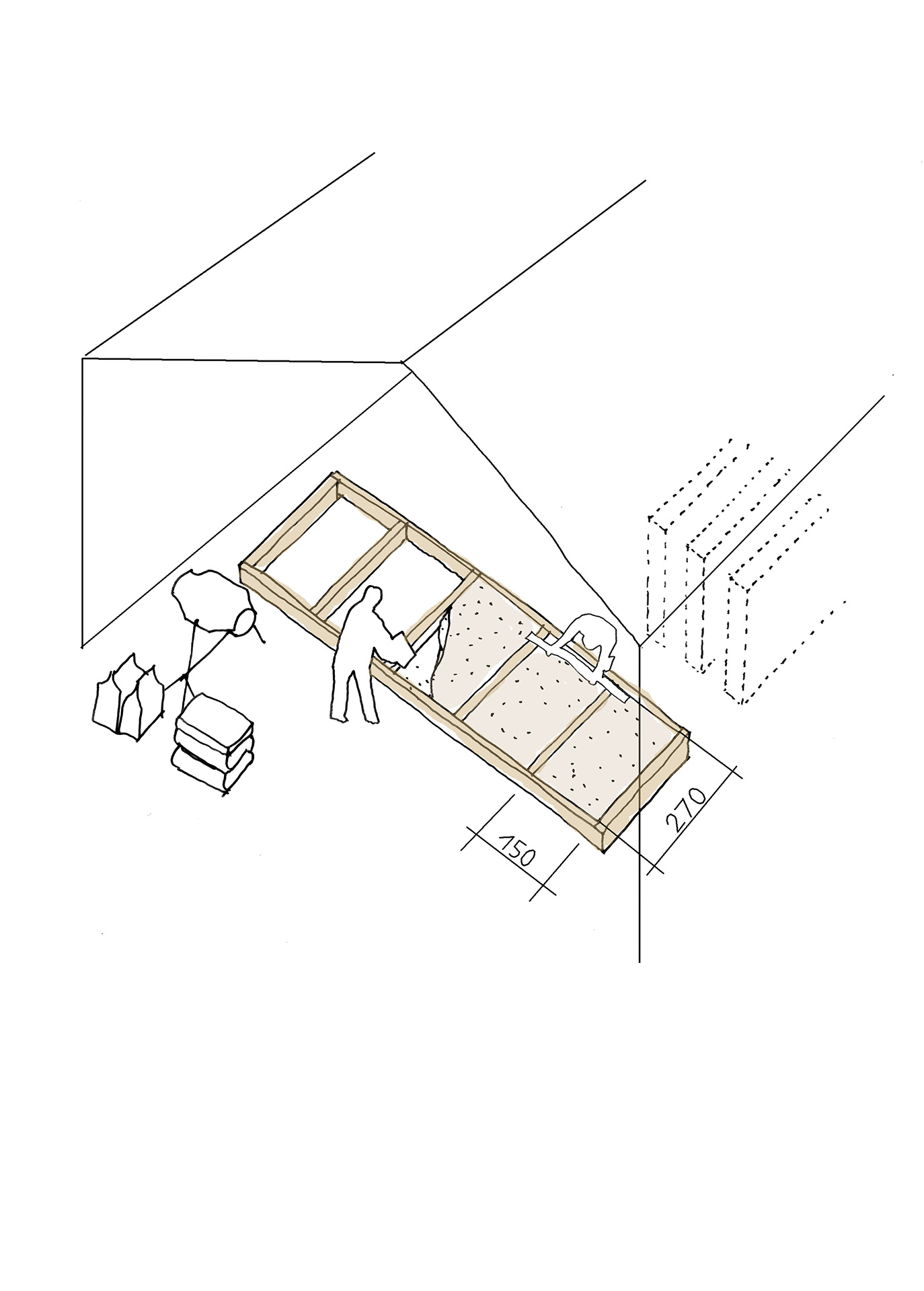

Si les murs intérieurs sont érigés à la verticale, directement sur site, les façades sont quant à elles montées en deux étapes. La première partie est préfabriquée à l’horizontale, dans la halle du charpentier, par l’entreprise Arbio, et est donc moins dépendante de la météo. Les grands cadres en épicéa posés à plat sont remplis de chaux-chanvre, puis redressés pour le stockage et le séchage avant transport et assemblage sur le chantier, avec la pose des planchers bois.

Une fois sec, l’ouvrage est terminé, ou presque: le mode constructif utilisé permet en effet de s’affranchir d’une grande partie du second œuvre que l’on trouve dans la construction traditionnelle – ni pare-vapeur, ni doublage, ni peinture. Seules les cloisons intérieures sont recouvertes de plaques de fibroplâtre, pour des raisons de protection contre le feu et acoustiques. Elles serviront aussi pour y punaiser les plus beaux dessins.

Au printemps, la mise hors d’eau et hors d’air sera faite, avec la pose des toitures et des fenêtres. Il faudra alors piser la deuxième partie de la façade: une couche extérieure de chaux-chanvre, banchée dans un coffrage rampant en bois. Les lignes de fabrication de celle-ci laisseront voir que sa mise en œuvre a été faite cette fois-ci dans le sens dicté par la gravité.

La beauté dans la lisibilité

Aujourd’hui, quand on pénètre dans ce qui sera le hall de la future maison de quartier, l’ouvrage se lit comme un livre. Les reflets de l’eau de pluie accumulée au pied des socles en béton, qui protègent les murs en pisé, dansent sur la terre. Les lignes ondulantes du pisé (12 cm de terre foisonnée, tassée à 8 cm) sont ponctuées tous les 40 cm par la marque nette laissée par la banche. La couleur de la terre des hauts de Lausanne répond aux teintes sable du bois et des murs préfabriqués en chaux-chanvre. Les éclats de voix sur le chantier sont adoucis par les qualités acoustiques inhérentes à celui-ci.

Pour Lorraine Beaudoin et Christophe Joud, ce projet fourmille déjà de leçons: si l’expérience devait se réitérer, les architectes commenceraient par couvrir entièrement le chantier pour protéger les éléments en pisé; peut-être que la manière même de construire devrait évoluer – avec un tournus des maçons, par exemple, afin de limiter l’impact de cette technique éprouvante pour les corps. Si la volonté d’édifier une maison de quartier issue de son propre sol et selon des modes artisanaux était forte aussi bien du côté de la maîtrise d’ouvrage que des architectes, la mise en œuvre de la terre à cette échelle appellerait à l’avenir peut-être davantage de mécanisation4.

Dans la maison de quartier en construction, on peut imaginer les orages de l’été, quand, malgré toutes les précautions prises, les pluies tempétueuses ont traversé les bâches posées pour protéger la terre. À certains endroits, là où l’eau s’est frayé un chemin, la couche superficielle du pisé s’est ouverte, révélant les cailloux ronds constitutifs du matériau. Peut-être faudra-t-il effectuer quelques retouches – peut-être pas, ces élégantes cicatrices sont aussi les témoins d’un matériau cru, non stabilisé, que l’on réapprend à travailler.

Notes

1. Camille Claessens-Vallet, «Quand le terre à terre invite à rêver», TRACÉS 2/2022

2. Alia Bengana, «Peter Braun: le bon matériau au bon endroit», TRACÉS 11/2023

3. CRAterre, Centre international de la construction en terre, créé en 1979, est un laboratoire de recherche sur l’architecture en terre crue basé à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG).

4. Voir le dossier Hors site dans TRACÉS 3/2024 par Alia Bengana

Maison de quartier des Plaines-du-Loup, Lausanne (VD)

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Lausanne

Architecture: JBA

Ing. civil: 2M ingénieurs

Ing. bois: Ratio bois

Ing. Spec. terre: Normal office

Ing. CV: AZ ingénieurs

Ing. S: H. Schumacher

Ing. E: Perrin & Spaeth

Ing. acoustique: BATJ

Physique du bâtiment: Enpleo

Spéc. Terre: Julien Hosta

Ouvrage pisé: ADV Construction SA

Procédure: MEP, 2021

Réalisation: En cours, ouverture prévue à l’automne 2025

Coûts estimés: 9.5 mio CHF