Ce que le matrimoine fait à l’architecture

Essai

Qu’est-ce que le matrimoine? Fine observatrice des débats architecturaux qui se tiennent en France depuis des années, Emmanuelle Borne tisse un essai lumineux sur ce que le terme recouvre. Plutôt que de l’entendre comme un substitut féministe de la notion de patrimoine, son texte propose de saisir le matrimoine comme la conjonction de récits et de pratiques à même d’extraire l’architecture de l’impasse extractiviste dans laquelle elle se trouve. Décolonisations décarbonées (Lesley Lokko), moratoire sur la construction (Charlotte Malterre-Barthes), architectures du bien commun (Salima Naji), pierres décolonisées (Andrés Jaque) : ces voix et voies complémentaires offrent à toutes et tous les architectes des désaxements salutaires pour mieux vivre au milieu du désastre.

«Ainsi, alors que je tremble, au milieu du désastre, je suis envahi par l’optimisme le plus radieux.»

Paul B. Preciado, Dysphoria Mundi, le son du monde qui s’écroule (2024)

10 mai 2025: la 19e Biennale d’architecture de Venise ouvre ses portes sous la bannière «Intelligens. Natural. Artificial. Collective»1, annonçant ainsi marier l’intelligence des «vrais gens» aux forces exponentielles de l’IA pour repenser nos environnements bâtis. Son commissaire, l’architecte-ingénieur italien Carlo Ratti, qui dirige le Senseable City Lab au MIT (Massachusetts Institute of Technology), est l’un des principaux artisans de la smart city. Ceci explique sans doute cette Biennale aux accents technophiles, embrassant par endroits avec béatitude les dystopies digitales qu’elle présente. On trouve heureusement au sein de la manifestation2 des espaces plus critiques, plus poétiques aussi, comparables à ceux qui nous avaient ravi·es deux ans plus tôt, lors de l’édition confiée à l’architecte et écrivaine ghanéo-écossaise Lesley Lokko. Intitulée The laboratory of the future, cette précédente Biennale formait pour ainsi dire le contrepoint de celle de Ratti. «Conjuguez décolonisation et décarbonation ! »: à partir de cette consigne, Lokko avait composé une manifestation qualifiée de woke par ses détracteurs, lesquels s’insurgeaient dans les allées de l’Arsenale: «ce n’est pas de l’architecture!» C’est qu’effectivement certaines propositions des invité·es de Lokko bousculaient notre conception – depuis le vieux continent – de ce qui fait architecture, ses modes de représentation et ses références, parmi lesquelles le canon patrimonial. À côté des images et des échantillons de constructions «qui caractérisent notre époque et notre civilisation»3, on se souvient des tapisseries, broderies et autres tissus-manifestes4 déployés là même où on retrouve aujourd’hui les humanoïdes de Ratti. La présente édition compte heureusement aussi des «gens», comme la philosophe des sciences Donna J. Haraway, récompensée d’un Lion d’or, l’un des prix de l’événement, pour l’ensemble de son œuvre. Dans un ouvrage traduit en 2020, Vivre avec le trouble5, elle appelle à non seulement «vivre avec le trouble», puisque telle est notre condition présente, mais aussi à «le semer», «pour susciter une réponse puissante à des événements dévastateurs». Sa méthode : rendre visibles les pratiques de réhabilitation collectives, humaines et non-humaines, à travers des faits et des fables.

Subsistances à Johannesburg et dans l’Atlas marocain

La précarité selon Haraway fait penser aux activités informelles que les villes abritent en les invisibilisant. Dans les rues de Johannesburg, par exemple, les vendeuses d’amagwinyas, beignets confectionnés aux aurores, participent à structurer une «infrastructure informelle», autrement dit une économie locale qui compose presque 30% du PIB d’Afrique du sud, selon l’architecte et chercheuse sud-africaine Khensani Jurczok-de Klerc6. «Cette économie informelle s’inscrit dans un contexte politique qui conserve à certains égards des règles de gouvernance héritées du passé colonial. De ce fait, les systèmes de domination que constituent le gouvernement, les médias et les institutions éducatives n’ont jamais envisagé l’économie informelle comme un modèle», écrit la fondatrice du collectif Matri-Archi(tecture), réseau qui réunit des praticiennes issues du continent africain7. C’est pourtant dans ces économies informelles que se logent «les stratégies créatives qui assurent le maintien de la vie sociale». On est loin de l’image véhiculée par les pouvoirs publics qui font de l’informalité «une réalité opaque, sale, inefficace», selon les mots de Jurczok-de Klerc, là où c’est plutôt «le capitalisme du carbone qui est épais, collant, sale, étouffant, gras, caniculaire et toxique» (Preciado)8. Khensani Jurczok-de Klerc s’interroge: comment l’architecture pourrait-elle accompagner les mouvements des vendeuses d’amagwinyas, qui ne connaissent pas d’emplacement fixe ? «En tant qu’architectes, nous devons répondre à ce qui existe déjà, à celles et ceux qui sont déjà là», écrit-elle.

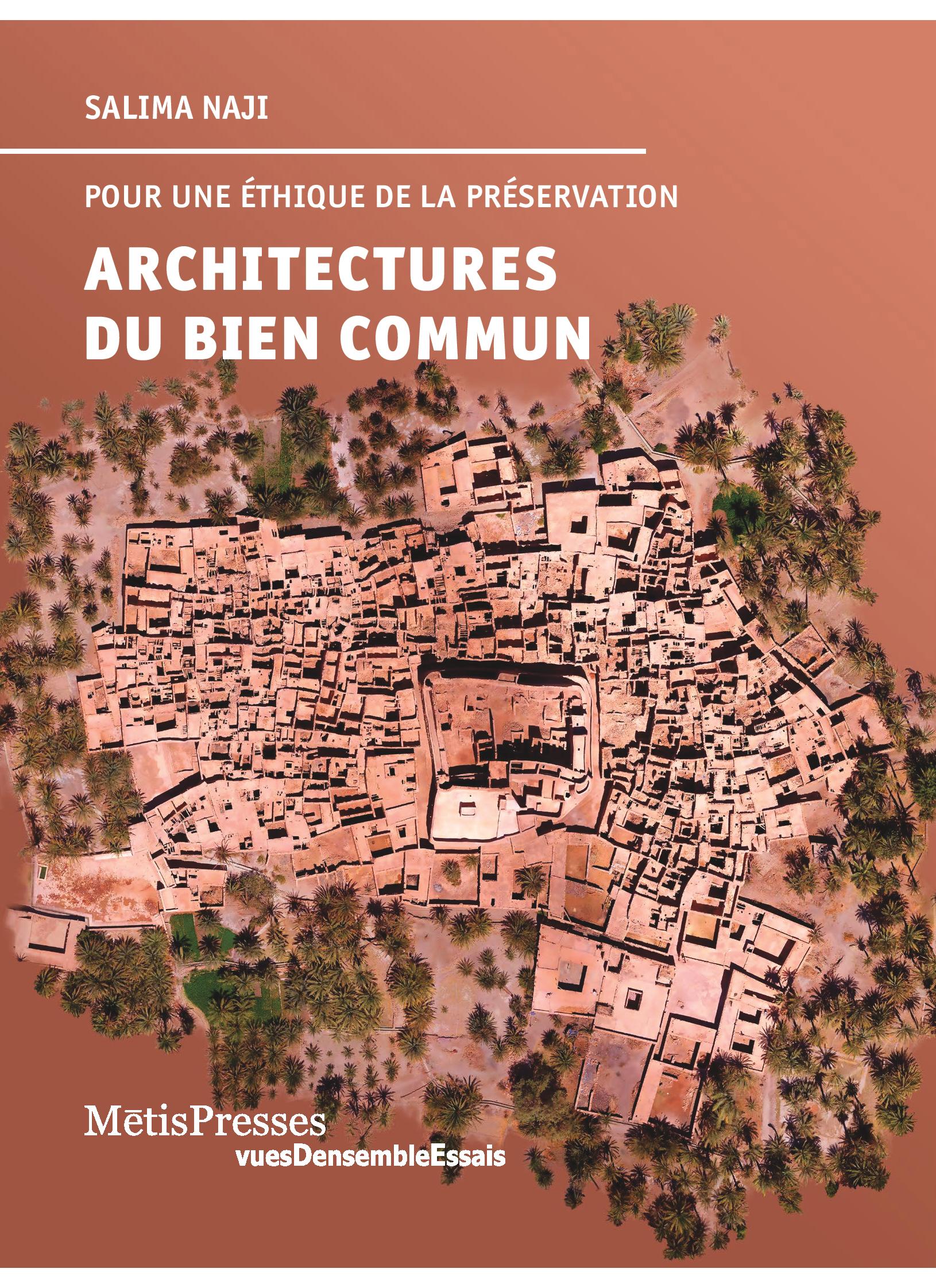

À plus de 7000 kilomètres de là, au sud du Maroc, une autre femme prodigue des gestes de soin et de réhabilitation au milieu du désastre. L’infatigable architecte et anthropologue franco-marocaine Salima Naji9 œuvre depuis plus de vingt-cinq ans à la réhabilitation d’un patrimoine de pierre, de pisé et de fibre végétale au cœur de l’Atlas marocain. Parallèlement à cet engagement, elle participe régulièrement à des expositions10 mettant en valeur ce qu’on appelle communément un «patrimoine vernaculaire»11. Co-commissaire de l’exposition dédiée aux parures Amazighes qui a ouvert en avril dernier au Mucem à Marseille12, l’architecte a insisté pour que soit associé au «patrimoine» de 150 objets et œuvres exposés le terme de «matrimoine». Il désigne là des parures ainsi que des bijoux sans valeur pécuniaire, coquillages transmis de mère en fille. Mais ces artefacts n’épuisent pas le vocable «matrimoine», sous lequel Salima Naji range également ce qu’elle appelle des « architectures du bien commun»13. Ce sont par exemple ces greniers collectifs, les igudar, qu’elle a participé à répertorier en parcourant le sud du Maroc dans le sillage de l’archéologue Djinn Jacques-Meunié (1902-1985). Aujourd’hui, dans un pays soumis à une bétonisation effrénée, «un véritable jihad architectural», écrit Naji, cette dernière œuvre avec les populations concernées et grâce à l’aide d’ingénieurs fidèles et de maîtres-maçons, les maalamines, pour remettre en état ces bâtisses qui servent à stocker les récoltes de céréales et à anticiper les époques de disettes. Ainsi, son matrimoine n’est pas soluble dans un monde architectural soumis aux règles néo-libérales habituelles: «ce ne sont pas des marchés à gagner dont on peut s’emparer. On y va parce qu’on comprend les lieux, parce qu’on sait que ces greniers multiséculaires portent en eux l’esprit du collectif et fonctionnent autour des saisons. Il y a à l’égard de tels lieux une matrice féminine qui se soucie moins de son empreinte, de marquer un territoire, que de son utilité, de ce qu’elle peut apporter à ce bien commun», nous confie-t-elle.

«Un exercice d’émancipation collective»

Dans sa définition la plus stricte, le matrimoine désigne les biens hérités de la mère, par opposition aux legs du père. Ainsi que le souligne dans les années 2010 la chercheuse et metteuse en scène française Aurore Evain, le matrimoine n’est pas un néologisme, mais une notion remontant au 12e siècle qui désigne les créations culturelles des femmes au fil des siècles. La Biennale de Lokko en comptait de beaux artefacts, sans doute tout comme l’exposition Amazighes de Salima Naji. Mais ni Lokko, ni Naji ne restreignent leur vision de ce qui fait matrimoine à de tels objets. Le matrimoine, pour Lokko et Naji, c'est une disposition: une manière d'être au monde d'ordinaire invisibilisée car rattachée à un soin quotidien, minutieux et laborieux. En parlant de disposition «matrimoniale», nous employons donc l’adjectif dans le sens de soin issu «d’une matrice féminine», pour reprendre les termes de Salima Naji, en mettant à l’écart son acception moderne, qui le résume aux liens conjugaux. Cette «fragile politique», selon Naji, fait écho à l’espace d’émancipation de la subsistance ainsi défini par la sociologue Geneviève Pruvost dans son Quotidien Politique14.

Le matrimoine, pour Lokko et Naji, c'est une disposition: une manière d'être au monde d'ordinaire invisibilisée car rattachée à un soin quotidien, minutieux et laborieux.

Selon la philosophe et psychosociologue française Chris Younès15, «le matrimoine a deux vertus: il permet de cultiver un nous, de faire pousser un milieu, de développer des solidarités, de rendre visible celleux qui sont invisibilisé·es, tout en disant, par son énonciation même, qu’il s’extrait de la norme patriarcale». La philosophe enjoint à explorer le terme en «résistant au démon des catégories et aux récupérations institutionnelles», de la même façon que l’éco-féminisme nous aide à entrer, dit-elle, «dans ce récitatif masculin-féminin qui n’est pas propre aux femmes et aux hommes, mais qui participe à élargir le spectre de la sensibilité.» Le droit à la disposition matrimoine appartient à tous et toutes dans un monde où le féminin et le masculin forment «une double portance: le domestique et le publique, la maintenance et la soutenance; on répare et on porte.» Le matrimoine tel que nous l’entendons se présente comme tout à la fois une disposition philosophique, une éthique, une pratique, et enfin, nous y reviendrons, un programme politique. La notion ouvre ainsi à de nombreux imaginaires qui reconfigurent l’architecture d’aujourd’hui en l’extrayant de la norme patriarcale et coloniale qui la sangle. Les exemples et les récits que nous amenons ici composent ce que le philosophe Paul B. Preciado appelle «un exercice d’émancipation cognitive»16, ou, pour emprunter à Haraway, des FS, Fabulations Spéculatives ou Faits Scientifiques «qui ont besoin les uns des autres».

Mais pourquoi donc mettre encore «ça» sur le tapis ? Parce qu’il est devenu impossible d’occulter l’impasse écologique et éthique dans laquelle l’architecture semble engluée. Dans un petit ouvrage17 édifiant, l’architecte Nicola Delon, cofondateur de l’agence Encore Heureux à Paris, démontre avec quelques arguments implacables («il faut 350kg de nature pour produire 10kg de produits industriels») en quoi l’extractivisme est «le mal de notre époque». Comment continuer à faire architecture dans de telles conditions, dans des contextes et pour des commanditaires sous le joug d’économies et d’états mortifères en roue libre? Prenons pour exemple l’un des plus parfaits révélateurs de notre ère dystopique: sous la présidence de Donald Trump, la première puissance dite démocratique au monde a accéléré la transmutation d’un modèle de gestion des soins basé sur une logique du care, «qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde»18, à un système de numérisation dénaturant notamment la protection sociale, data processing parfaitement déshumanisant19: au lieu de soigner les personnes qui ont des problèmes, non seulement les exclut-on du système, mais, selon Virginia Eubanks, elles sont ainsi soumises à un système « de contrôle et de prédation ».

La reconnaissance du travail du soin (de la maintenance ou du ménagement) n’est pas seulement un antidote au désastre mais l’une des plus importantes révolutions à l’œuvre. C’est un soulèvement des marges, certes fragile, mais bel et bien en marche.

Or voici le dilemme tel que le présente Preciado: «soit nous acceptons la nouvelle alliance du néolibéralisme numérique et des pouvoirs pétro-sexo-raciaux, et avec elle l’explosion des formes d’inégalité économique, de violence et de destruction de la biosphère, soit nous décidons collectivement d’initier un profond processus de décarbonation, de dépatriarcalisation et de décolonisation»20. Et sans doute de re-sensibilisation. Or la reconnaissance du travail du soin (de la maintenance ou du ménagement) n’est pas seulement un antidote au désastre mais l’une des plus importantes révolutions à l’œuvre. C’est un soulèvement des marges, certes fragile, mais bel et bien en marche. Les architectes et leurs instances d’exposition et de diffusion actent depuis quelques années déjà ce «bouleversement des valeurs architecturales»21. L’exposition Soutenir, organisée en 2022 au Pavillon de l’Arsenal, le centre d’architecture de la Ville de Paris22, le montrait bien23. Selon la politologue américaine Joan C. Tronto, présente dans le catalogue de l’exposition : «appliquer les théories du care à l’architecture implique un changement fondamental de perspective: le ménagement ne voit pas ces «choses» réalisées – bâtiments, parcs, zones urbaines, etc. – comme (son) objet. Tout commence par la responsabilité de ménager non seulement cette «chose», son créateur, constructeur ou commanditaire, mais aussi toutes celles et tous ceux qui sont impliqués.»24 On retrouve ici la disposition matrimoniale de Salima Naji. Doucement mais sûrement, les curseurs bougent, de l’aménagement vers le ménagement, depuis les architectures-objets rutilantes vers les projets de réhabilitation et de maintenance de l’environnement bâti déjà-là. Parmi les plus récentes manifestations illustrant ce changement de paradigme, l’initiative citoyenne HouseEurope!25 plaide en faveur d’une nouvelle législation européenne visant à supplanter les démolitions de bâtiments existants par des opérations de rénovation et de transformation.

«To build or not to build»

Dans les allées de la Biennale d’architecture de Venise en ce mois de mai 2025, un panneau nargue les visiteur·euses : «To build or not to build ?». On pense une fois encore – on y pense souvent – à la réponse d’Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, invités à imaginer, en 1996, un projet d’embellissement pour la place Léon Aucoc à Bordeaux. «Il ne faut rien faire d’autre que des travaux d’entretien ; la place est déjà belle», avaient-ils tranché, avec leur habituelle et puissante douceur26. Et si faire dans une visée matrimoniale consistait, parfois, à ne rien faire? C’est la très sérieuse provocation lancée en 2021 par l’architecte, chercheuse, enseignante et activiste Charlotte Malterre-Barthes. À partir d’un constat : «la pause offerte par la pandémie de 2020 pour remettre en question notre modèle sociétal, comme le préconise Bruno Latour, n'a pas eu lieu», et d’un postulat : «construire, c’est détruire», elle propose d’instaurer un «moratoire sur la construction neuve»27. Arrêtons de construire, «même momentanément», avance-t-elle, afin de faire place à la formulation d’alternatives au régime actuel de production de nos villes. Utopie! persiflent les cyniques. Pourtant, tout est déjà là. L’architecte met notamment l’accent sur ces mouvements décentralisés et démocratiques «reposant sur les écosystèmes et l'agriculture de subsistance (…) qui accordent une valeur culturelle et écologique à des arbres centenaires plutôt qu’aux bénéfices immédiats de l'exploitation forestière et minière»28. Et de rappeler l’histoire du mouvement Chipko, aux fondements de l’écoféminisme, qui fut initié par des villageoises de la région du Garhwal en Inde, lesquelles s’opposèrent, en 1973, à l'exploitation de leurs forêts en entourant les arbres de leurs bras pour empêcher leur destruction. Le mouvement permit, dans les années 1980, l'instauration d'un moratoire de quinze ans sur l'abattage des arbres dans l'état de l'Uttarakhand. Malterre-Barthes ne s’arrête pas à l’histoire et se penche, chapitre après chapitre, sur l’industrie de la construction et l’architecture d’aujourd’hui. Elle présente ainsi la redistribution et l’accès équitable au logement, et notamment au logement social, comme la priorité d’un modèle urbain renouvelé29.

Des architectures pour «des corps qu’on ne connaît pas»

Le moratoire sur la construction neuve est donc à la fois un programme et une éthique qui reposent sur l’idée de rendre, à l’avenir, la construction «exceptionnelle» et la démolition «impensable». Malterre-Barthes propose là ni plus ni moins qu’un moyen juridique – puisqu’elle imagine cet arrêt sous forme de convention – pour procéder à la refondation du système de valeurs de l’architecture contemporaine. L’art d’ériger des bâtiments se transmute en art de la transformation et de la maintenance. Ce nouveau cap n’est pas un vœu pieux: Malterre-Barthes donne l’exemple de la coopérative d’architectes et urbanistes barcelonais LaCol30, qui intègre l’acte de maintenance dans la conception même des projets. LaCol revoit/adapte aussi ses honoraires en fonction, en y associant des plans techniques diffusables auprès des occupant·es de ses bâtiments. «Il faut penser la plinthe et facturer le travail du soin», nous confie Charlotte Malterre-Barthes. Si la maintenance s’anticipe, cela ne suffit pas. Comment la valoriser quand on sait qu’elle est invisibilisée car confiée à des travailleur·euses sous-traité·es et mal-traité·es? Plutôt que de chercher à simplifier ainsi l’entretien et donc continuer à le tenir à distance, ce qui mène à fragiliser davantage encore les plus fragiles, l’architecte-chercheuse propose de revaloriser le travail du soin ainsi que celles et ceux qui s’en chargent par une inversion de l’échelle des valeurs. «Le travail de l’entretien devrait être sacralisé!» nous dit-elle. Dans la maison Lemoine31, je demande Guadalupe Acedo!32 Si son architecte Rem Koolhaas avait infléchi son dessin non seulement à partir du corps non-valide de son propriétaire mais en prenant en compte, aussi, le corps au labeur de la femme de ménage, quel aspect aurait donc eu la fameuse villa?

Le matrimoine tel que nous l’entendons ici marque le refus d’embarquer dans la dystopie en cours au profit d’une sollicitude pour ce que l’industrie de la construction écrase ou oblitère dans sa course expansionniste et extractiviste: tous les territoires et tous les corps, les corps humains et non-humains, les corps invisibilisés, les corps non conformes.

Dans Disphoria Mundi, Preciado ajoute au «nouveau régime climatique» identifié par Bruno Latour «un nouveau régime somatopolitique»33 qui concerne la totalité des corps vivants, humains et non humains. Le matrimoine tel que nous l’entendons ici marque le refus d’embarquer dans la dystopie en cours au profit d’une sollicitude pour ce que l’industrie de la construction écrase ou oblitère dans sa course expansionniste et extractiviste: tous les territoires et tous les corps, les corps humains et non-humains, les corps invisibilisés, les corps non conformes. Lors d’une conversation organisée en mai 2021 dans le cadre des dialogues de l’ENSA Nantes34, l’architecte Léopold Lambert, rédacteur en chef et fondateur de la revue The Funambulist consacrée à «la politique de l’espace et des corps»35, entamait cet échange par un hommage aux féministes anti-racistes, anti-coloniales, anticapitalistes et queer «qui refusent l’essentialisation et les catégories». Il présenta le travail de ses mentors Shūsaku Arakawa et Madeline Gins, ces artistes-architectes basés à New-York37 qui imaginèrent et réalisèrent, à partir des années 1960 et jusqu’au décès de Madeline Gins en 2014, des espaces «pour des corps qu’on ne connaît pas», selon les mots de Lambert. On est bien loin du corps-étalon de l’architecture moderne, éternel modulor que connaissent jusqu’à l’écœurement les étudiant·es en écoles d’architecture.

Des architectes à l’écoute

Partout dans le monde, de nombreuses pratiques éclairent sur la façon dont une disposition au soin oriente la conception du projet architectural. En Grèce, Marianna Rentzou et Konstatinos Pantazis (agence Point Supreme), tissent avec les strates bâties existantes de véritables cadavres exquis, préservant ainsi la mémoire d’un artisanat polyphonique dit «mineur». Ils transforment notamment des maisons et appartements (dans les fameuses polykatoikiesathéniennes) à partir d’éléments récupérés jusque dans des déchèteries, ou par exemple dans le champ de fers de son père à elle, qui leur a ainsi fabriqué l’escalier en métal de leur maison à Athènes, dans le quartier de Petralona. Ce palimpseste bâti fourmille d’attentions, à ce qui était là, dont l’arbre au milieu du salon, comme à ce qui fut abandonné et à celleux qui les restaurent. Ainsi, une tête de lit en bois sculpté trouvée dans la rue devient une étagère au-dessus de la porte. À Athènes ou dans le Péloponnèse, le moindre élément témoigne d’une histoire artisanale passée, ainsi que d’un futur hypothétique, comme ces encoches dans un mur annonçant une mezzanine qui se fera peut-être un jour. Il n’y a là rien d’ostentatoire, mais au contraire une grande délicatesse issue de l’adaptabilité propre à la culture grecque, un hommage à la richesse de la fabrication populaire que l’histoire récente a occultée, voir dénigrée37. À Petralona, dans chaque détail se loge toute entière une culture collective et artisanale propre à l’urbanité athénienne38. Aux génies des lieux, Point Supreme substitue les esprits des lieux qui, dans un assemblage idiosyncratique, composent une exquise figure chtonienne39.

Basés à Bordeaux, les architectes Chloé Bodard et Jules Eymard, associés de l’agence Compagnie architecture, déploient dans leurs projets d’autres orientations que nous qualifions elles aussi de dispositions «matrimoines». Compagnie met en place des dispositifs de recueil de la parole des usager·ères et des habitant·es dès la phase d’étude et tout au long du chantier pour s’assurer que le programme s’articule autour des besoins et ne se rétracte pas sur les questions économiques. Parmi les sujets souvent négligés, la question du genre se pose avec une acuité particulière dans le cas des projets d’établissements scolaires. Pour le groupe scolaire Frida Kahlo à Bruges (Gironde), livré en 2021, Compagnie a planté en partie la cour de récréation, notamment pour éviter que le ballon, et donc le foot préempté par les garçons, ne prenne toute la place. La matrice matrimoniale mène à traiter d’autres sujets perçus comme «secondaires», par exemple la place du corps non-valide en ville: «la place des sanitaires est primordiale dans les écoles mais aussi dans l’espace public, en ville, quand on pense aux personnes âgées dotées de sondes, par exemple», souligne Chloé Bodart. Compagnie architecture, mais aussi Encore Heureux (Nicola Delon, Sébastien Eymard, Sonia Vu) ou plus récemment La Preuve par 7 (parmi lesquel·les Sophie Ricard)… : issu·es du «giron» de Patrick Bouchain, ces adeptes de «la permanence architecturale» font le projet et définissent le programme «à partir de l’écoute à l’autre», selon Bodart, en habitant le chantier. Elles et ils ont essaimé en agences et collectifs qui orientent leur pratique vers les gens qui habitent les lieux plutôt que de conforter les systèmes fonciers en vigueur. L’un d’entre eux, l’architecte Julien Choppin saluait, dans une missive publiée en 202340, un autre artisan de chemins de traverse, le jardinier planétaire Gilles Clément, auquel il avait rendu visite à la Vallée, dans son jardin au cœur la Creuse. Dans cet hommage, Choppin s’émeut du «refus catégorique et inaugural» du paysagiste, jardinier, botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain français, de son «NON viscéral : le refus de tuer». Car même les herbes les plus folles ont droit à la vie.

La beauté-matrimoine ne se réduit pas à un trait «rigoureusement tenu» depuis la conception jusqu’à la livraison

L’herbe et la pierre. Un dernier détour par la Biennale de Venise nous mène devant l’espace aménagé par l’architecte espagnol Andrés Jaque. Ce dernier avait dénoncé en 2023 les effets délétères de la production d'oxyde de titane. Cette année, il présente Stonelife, installation de fumée et de pierres. C’est, dit-il, une dénonciation de «la naïveté du positivisme moderne» dont les politiques de préservation des bâtiments détruisent, en l’aseptisant, une matière qui est tout sauf inerte. Bactéries, champignons, algues, lichens : les micro-organismes qu’accueille la pierre forment une biologie minérale à même de capturer le carbone dans l’atmosphère, selon Jaque. Il faut décoloniser la pierre en écho «aux pratiques et cosmologies des peuples aborigènes»41. Voilà de quoi, assure l’architecte, transformer l'environnement bâti «en infrastructure de réparation du climat à l'échelle de la planète».

Et la beauté?

Les architectures du bien commun de Salima Naji, le moratoire de Charlotte Malterre-Barthes, les herbes folles de Gilles Clément, les pierres vivantes de Jaque, les cadavres exquis de Point Supreme: qu’est-ce qui lie tout ce monde si ce n’est sa détermination à réatterrir42, à renouer avec le monde sensible? On entend d’ici bruisser les mécontents: et la beauté dans tout ça? Elle est partout au cœur de l’architecture-matrimoine, qui génère son propre régime sensoriel et ses propres formes. C’est une beauté-palimpseste, qui émerge de l’épaisseur du temps. Elle compose avec son territoire sans le surplomber, ni l’excaver. Elle ne s’offusque pas des erreurs de chantier, bien au contraire. Elle se fie à celles et ceux qui l’habitent, à la faune et la flore qui la précédent ou l’envahissent. Elle invite le monde vivant à venir contrarier ce qui était initialement programmé. La beauté-matrimoine ne se réduit pas à un trait «rigoureusement tenu» depuis la conception jusqu’à la livraison. Elle ne s’adresse pas tant à la contemplation qu’au mouvement. Elle est plus trouble qu’une composition vitruvienne puisqu’elle accueille la vie. L’architecture-matrimoine en appelle à bien des spectres, fantômes qui l’ont érigée un jour ou qui, un jour prochain, se chargeront de prendre soin d’elle.

Emmanuelle Borne est autrice et journaliste spécialisée à Paris. Elle a cofondé Le Courrier de l’Architecte en 2010 puis dirigé la revue L’Architecture d’Aujourd’hui de 2015 à 2024. Elle travaille au lancement d’un programme d’édition et de curation intitulé Les désaxé·es qui réunira celles et ceux qui pensent la ville autrement.

Le titre de cet essai est directement inspiré de celui donné à la rubrique débat de la revue criticat n°10 (automne 2012): Ce que les femmes font à l’architecture.

Notes

1. Biennale Architettura 2025, jusqu’au 23 Novembre 2025 à Venise.

2. Notamment dans les participations nationales, l’une des plus modestes était aussi l’une des plus poignantes : le pavillon libanais, intitulé « The Land Remembers ».

3. Selon la définition du patrimoine donnée par le Larousse.

4. «Unkown, Unknown» de Mabel O.Wilson, «Cross-Continental Clothescapes» de Lauren-Loïs Duah, ou encore « Mediterranean Queendoms » de New South.

5. Donna J. Haraway, Vivre avec le trouble, traduit de l’anglais (États-Unis) par Viven García, Les éditions des mondes à faire, Paris, 2020

6. Ainsi qu’elle l’écrit, en anglais, dans un article («Quelques provocations autour de pratiques informelles») traduit par mes soins pour le numéro 455 de la revue L’Architecture d’Aujourd’hui, dédié au continent africain, un numéro que nous avions confectionné en écho à la Biennale de Lokko.

7. matri-archi.ch

8. Paul B. Preciado, op. cit., p.44

9. Elle était récompensée à Venise, en marge de la Biennale, dans le cadre du Global Award for Sustainable Architecture, fondé par Jana Revedin en 2006, qui ne cesse, depuis, de mettre sur le devant de la scène des pratiques autres, visionnaires et méconnues.

10. Elle participe, sous le commissariat de Sonia Recasens, à l’exposition «Aïta, Fragments poétiques d’une scène marocaine», organisée au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA à Bordeaux à partir du le 3 juillet prochain.

11. Lire à ce sujet L’architecture et la tentation du vernaculaire, par Margaux Darrieus, article publié sur la plateforme AOC le 11 avril 2025

12. «Amazighes, Cycle, parures, motifs», au Mucem, jusqu’au 2 novembre 2025, commissariat conduit par Salima Naji et Alexis Sornin, directeur des musées Yves Saint Laurent Marrakech et Pierre Bergé des arts berbères.

13. Salima Naji, Architectures du bien commun, Pour une éthique de la préservation, Mētis Presses, 2019

14. Geneviève Pruvost, Quotidien politique, Féminisme, écologie, subsistance, éditions La Découverte, 2021

15. Chris Younès fut l’une des premières en France à importer les notions relatives au soin dans le champ lexical de l’architecture. En 2024, elle co-dirige avec Céline Bodart, David Marcillon l’ouvrage Prendre soin. Architecture et philosophie, paru aux éditions Infolio.

16. Paul B. Preciado, op.cit., p. 54. Le philosophe parle de régime « pétro-sexo-racial » en présentant le patriarcat et la colonialité non pas comme des époques historiques mais «des appareils de vérification, des récits et des images qui continuent à opérer dans le présent».

17. Dans le mur, éditions Premier Parallèle, octobre 2024. Le livre est issu de la conférence-dessinée « L’Asymétrie des baratins », montée par Nicola Delon avec l’artiste Benoît Bonnemaison-Fitte et le metteur en scène Ronan Letourneur.

18. Selon la définition de Joan C.Tronto et Berenice Fisher, citée à nouveau par Joan C.Tronto dans Un monde vulnérable. Pour une politique du care, Paris, La Découverte, 2009, p.143

19. Lire à ce sujet l’article édifiant paru sur AOC le 3 mai 2025, un entretien mené par Maud Barret Bertelloni avec la journaliste et universitaire Virginia Eubanks : «L’aide sociale est passée du care au data processing».

20. Paul B.Preciado, op.cit., p.60

21. Ainsi que le souligne E. Caille dans l’édito du n°324/2024 de la revue d’a, dont le dossier signé Rocio Calzado est intitulé : « Maintenance, la dimension cachée de l’architecture. Un éloge de l’improduction. »

22. «Soutenir», exposition organisée en 2022 au Pavillon de l’Arsenal sous le commissariat de la psychanalyste Cynthia Fleury et de l’agence d’architecture Scau (avec le concours d’Éric de Thoisy)

23. Signalons ici deux autres sources sur le sujet : l’exposition présentée en février 2025 à L’ENSA Grenoble, aujourd’hui en itinérance : « Reclaim architecture, ce que les pensées féministes & décoloniales font à l’architecture » (reclaim-architecture.com) et la conférence-podcast « Matrimoine, mettre en lumière les femmes architectes », modérée par Anne-Sophie Gouyen au Pavillon de l’Arsenal en septembre 2024.

24. Joan C. Tronto, Vers une architecture du ménagement, in Cynthia Fleury et SCAU, Soutenir, Ville, architecture et soin, édition du Pavillon de l’Arsenal, 2022, p.251

25. houseeurope.eu

26. On pense aussi à Anne Dufourmantelle, Puissance de la douceur, éditions Payot & Rivages, Paris, 2013

27. La «provocation» initiale a donné lieu à différentes séries de tables-rondes, notamment à Harvard GSD et l’ETH Zurich, et à une récente publication : Charlotte Malterre-Barthes, A Moratorium on New Construction, Sternberg Press, mai 2025.

28. Ibid, p.80

29. Ibid, chap. 2 : House Everyone, p.53. Un autre chapitre est dédié à l’enseignement de l’architecture (Reform the School), un autre encore aux conditions de salariat en agence (Fix the Office)…

30. Charlotte Malterre-Barthes, op.cit, p.217

31. La maison Lemoine, livrée en 1998 sur les hauteurs de Bordeaux, a été conçue par l’architecte néerlandais Rem Koolhaas pour Jean-François Lemoine, après un accident qui l’avait laissé paralysé. La maison est articulée autour d’une plateforme mobile qui permet à son propriétaire de se rendre d’un étage à l’autre.

32. Revoir «Koolhaas Houselife», Ila Bêka & Louise Lemoine, 2013.

33. Paul B. Preciado, op.cit, p.51.

34. «Des histoires de bonnes femmes : normes, corps, féminismes », conversation organisée et animée par l’architecte et enseignante Léa Mosconi, entre Léopold Lambert et l’architecte, enseignante et chercheuse Stéphanie Dadour.

35. thefunambulist.net. Cette revue s’attache régulièrement à l’analyse des stratégies spatiales du génocide mené par Israël en Palestine.

36. Ils y avaient fondé la Reversible Destiny Foundation en 2010.

37. Souvenons-nous qu’au moment de la crise de 2008, la Grèce était, avec l’Espagne, le Portugal et l’Italie, réduite à l’état de PIGS (un acronyme volontaire !) par les puissances européennes décideuses.

38. «Dans le pli d’un drapé se loge Rome toute entière », écrivait Anne Cauquelin dans son Essai de philosophie urbaine (PUF, 1982).

39. On pense ici à la fois aux divinités telluriques grecques mais aussi aux chtoniens de Donna J. Haraway.

40. Lire à ce titre la missive de Julien Choppin, publiée dans le n°457 de la revue L’Architecture d’Aujourd’hui (octobre-novembre 2023)

41. Décoloniser l’architecture est le récit-programme proposé par Mathias Rollot dans son livre éponyme, disponible aux éditions Le passager clandestin, 2024.42. Bruno Latour, Où atterrir? Comment s'orienter en politique, La Découverte, 2017