Professionnelles

Dossier TRACÉS 06/2025

À l'occasion de la grève féministe, TRACÉS consacre son édition de juin à la place des femmes, dans l'histoire, dans l'aménagement, dans les métiers d'ingénierie et d'architecture.

«Je ne suis pas une femme architecte. Je suis une architecte»: la phrase prononcée par Dorte Mandrup en 2017 traduit le malaise ressenti par bien des femmes quand elles suspectent d’être mises en avant pour leur genre. Mais si cette suspicion survient, comment rendre la juste visibilité à ces professionnelles qui ont disparu des livres d’histoire ou répondre à celles qui, aujourd’hui encore, se sentent sous-représentées, voire discriminées dans leur activité?

Pour éviter cet écueil, nous avions contourné le sujet il y a quelques années, quand la vague violette prenait son essor et qu’il était en vogue dans les magazines et les revues de publier son best of des femmes architectes. Avant de passer à autre chose, se disait-on. Aujourd’hui, le vent tourne et la vague n’a visiblement pas encore atteint tous les rivages: d’après l’enquête menée par le Réseau Femme et SIA sur les discriminations, deux tiers des professionnelles interrogées relatent n’avoir pas été «prises au sérieux» à cause de leur genre pendant des échanges au travail, et plus de la moitié avoir été laissées dans l’ignorance ou mal informées. Dans le cadre de notre propre enquête salariale, menée actuellement par Guillaume Pause, nous constatons non seulement un traitement discriminant envers les femmes, mais aussi leur quasi-absence des positions de cadres dirigeants à haut revenu. La profession n’est pas aussi progressiste qu’on se l’imagine.

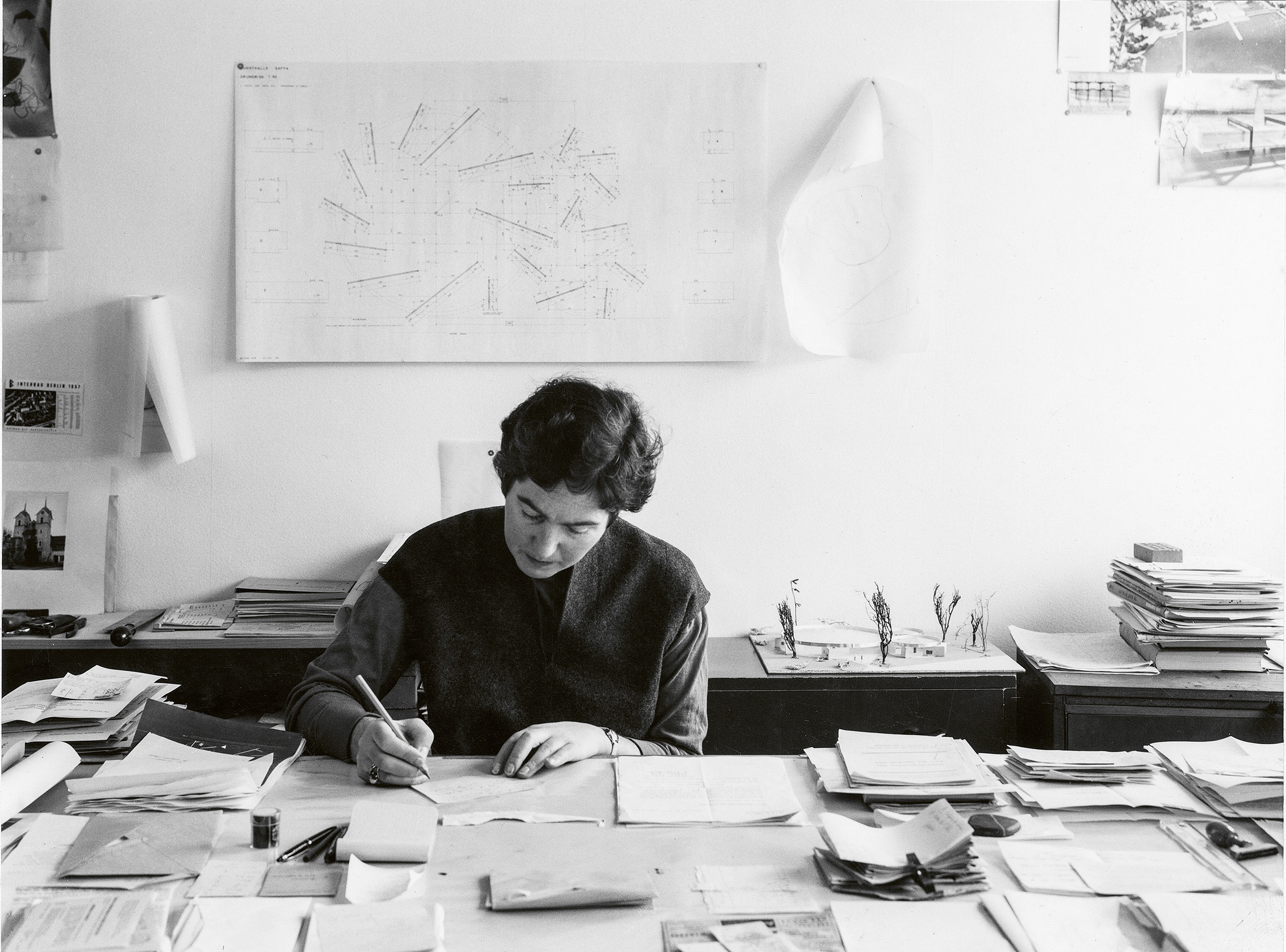

L’occasion de réunir des positions nous est donnée par deux manifestations. Les Queens of Structure d’abord, reines de l’ingénierie civile qui paradent actuellement sur des campus où elles sont encore minoritaires (et pour cette raison, revendiquent leur genre). La Biennale de Venise ensuite, ce «no-woman’s land» où les commissaires du pavillon de la Suisse posent des questions. Et si Lisbeth Sachs avait réalisé ce pavillon? Et si son nom avait figuré dans les livres d’histoire? Et si des modèles comme le sien étaient présentés dans les écoles? Et si son expertise et sa perception de l’espace avaient pu concurrencer celle, par trop univoque, qui s’est imposée?

Ce dossier livre différentes réponses. Celle d’abord d’Evelyne Lang Jakob, pionnière de l’histoire des «pionnières» de l’architecture suisse, qui sait combien l’image que l’on se fait aujourd’hui des professionnelles est tributaire du récit historique (et donc d’un problème matériel fondamental: la conservation des archives). D’autres réponses émanent d’une association, le groupe romand du Lares, qui défend une approche pluriverselle de la planification, incluant tous les regards. D’autres proviennent de deux architectes, Véronique Favre et Kristina Sylla, qui ont recueilli les témoignages de six professionnelles genevoises aux parcours inspirants. Enfin, une enquête a été confiée à Emmanuelle Borne, sur la signification du mot matrimoine, dont l’usage évolue et couvre aujourd’hui une conjonction de récits et de pratiques (à lire sur espazium.ch).

Autant vous prévenir, ce dossier peut provoquer des discussions, voire des mâlaises. C’est ce qui arrive quand on prend la vague.