Six maisons tout en béton

Logements, route de Meyrin (GE)

Au cœur du tissu historique de la commune de Meyrin (GE), la construction de six nouvelles maisons par Piras Lagier Architectes pour une coopérative d’habitation fait débat. Enquête.

«Avec quel matériau ce bâtiment est-il construit?»1. Cette question formulée par l’architecte français Bernard Quirot dénonce le paradoxe d’une architecture contemporaine de plus en plus abstraite malgré son amélioration technique constante. Il serait pourtant facile d’y répondre au sujet des six maisons villageoises dessinées par Piras Lagier Architectes à Meyrin (GE). En béton. Tout, en béton. Si, aujourd’hui, cette réponse pourrait paraître anachronique, elle est aussi le présage d’une aventure constructive, interrogeant le renouvellement des centres villageois.

Un concours oublié

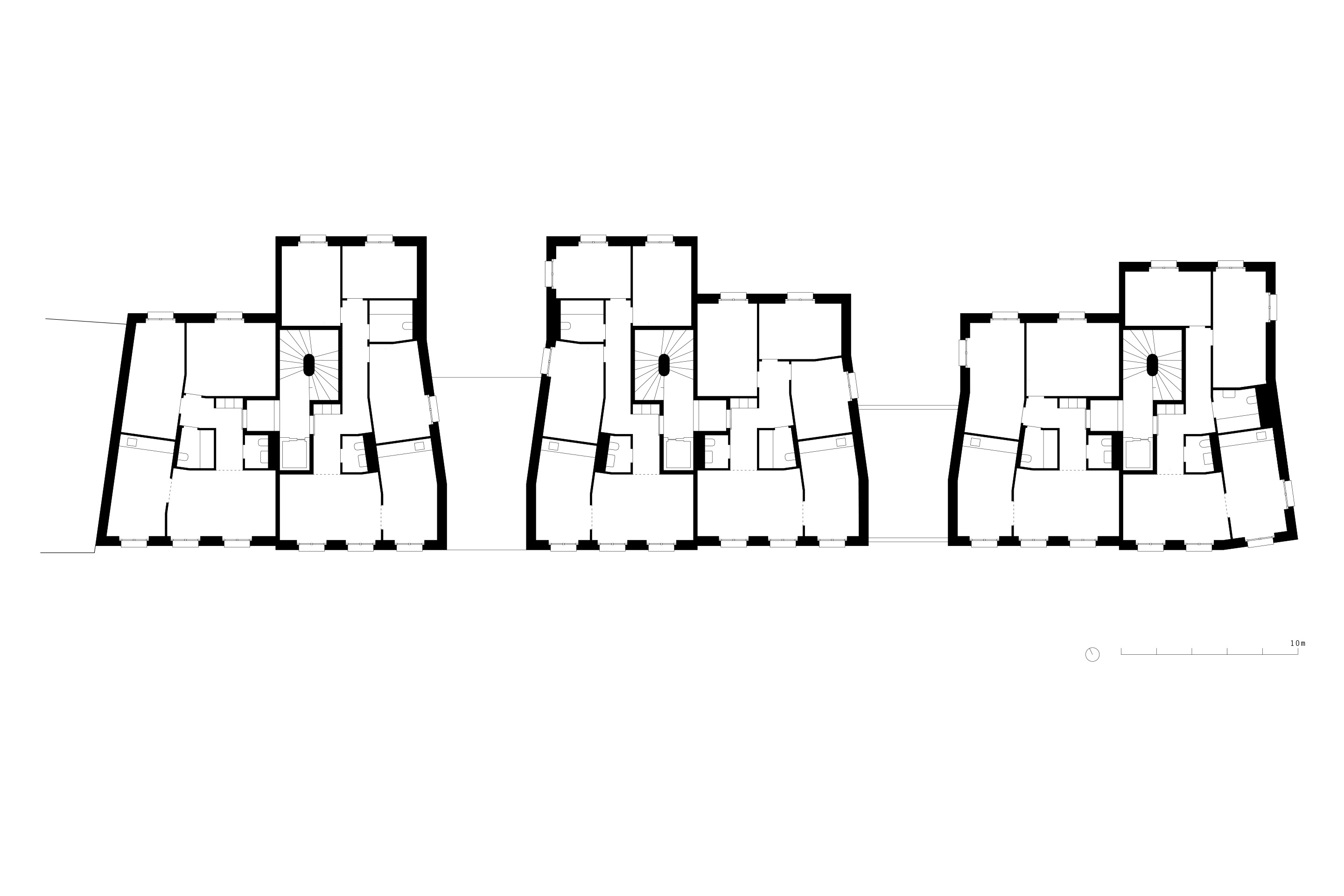

À la lisière du territoire genevois, la commune de Meyrin est aujourd’hui plus connue pour son écoquartier des Vergers que pour son cœur villageois. Pourtant, loin de cet engouement urbain, un autre projet de logements a fait l’objet d’un concours d’architecture en 2014 dans un contexte bien différent. Le long de la route de Meyrin, au numéro 280, un fragment de zone 4B protégée2 se faufilant entre les zones de développement résistait encore et toujours à l’envahisseur: densifier ce cœur villageois s’annonçait comme une opération inédite. L’aménagement de cette parcelle3 appartenant à la Commune de Meyrin a été confié à la coopérative d’habitation Cité-Derrière. Sur 41 propositions, le projet Gimmick, dessiné par Luke Lagier et Nathaniel Piras, s’est distingué par la clarté de son implantation urbaine et la finesse de sa composition: trois paires de maisons adossées à la rue, suivant délicatement la pente, dessinent un nouveau front bâti tout en redéfinissant des passages vers une arrière-cour articulée par différents corps de bâtiments. Le programme s’inscrit dans la morphologie villageoise: des arcades accueillent des commerces et activités de proximité au rez-de-chaussée, tandis que dix-huit appartements de 3 à 5 pièces genevois se déploient sur deux étages traversants et un étage de combles aménagés.

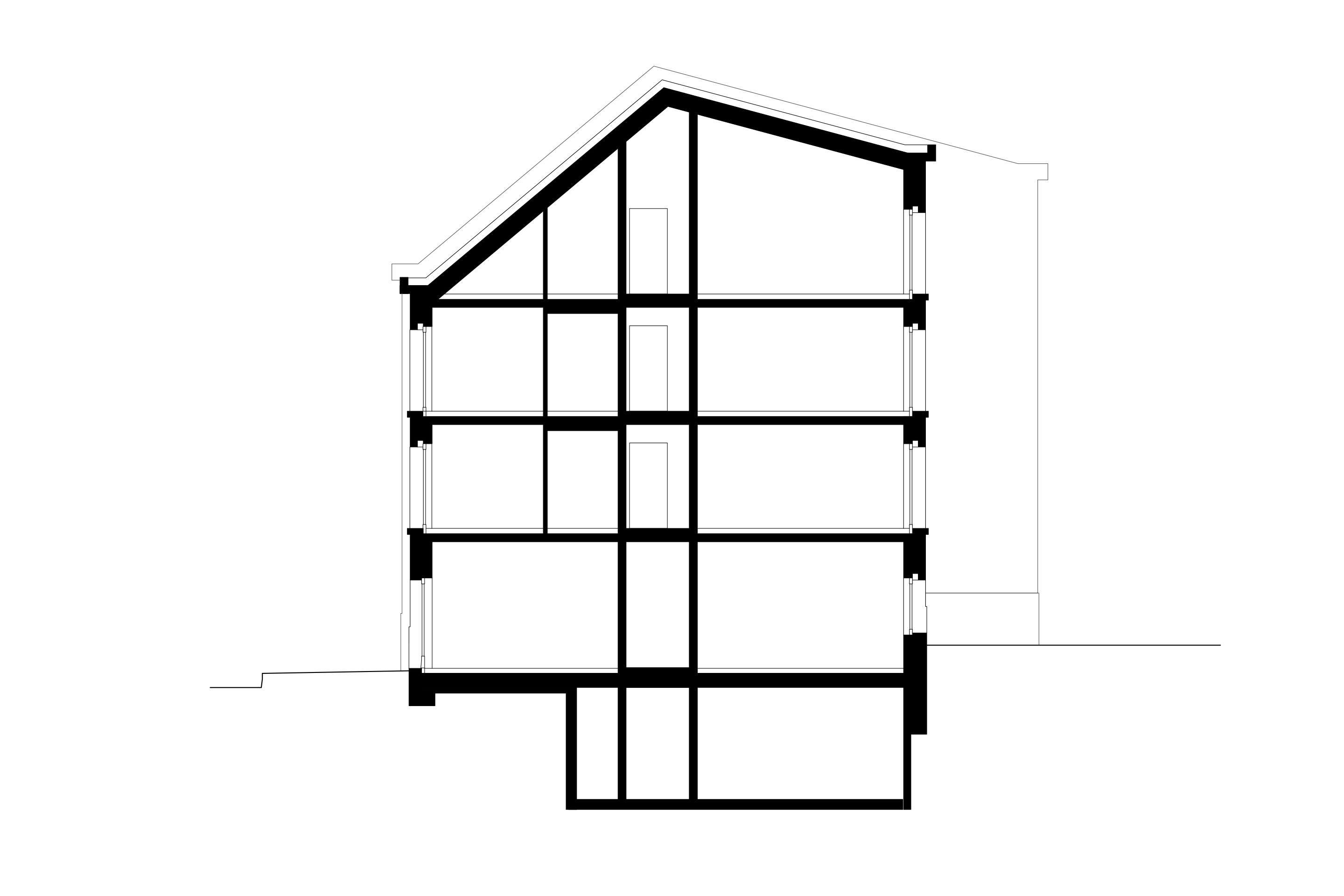

Dès le concours, le projet démontre une certaine maîtrise des échelles: de la rue à la fenêtre, comment faire dialoguer ce nouvel ensemble habité avec son contexte protégé? Les architectes ont développé un langage librement inspiré de codes villageois, mais remaniés. La toiture à deux pans, d’ordinaire équivalente entre rue et cour, s’affranchit ici de son habituelle symétrie: non sans déroger à quelques réglementations4, cet artifice permet de libérer un volume habitable côté cour et se dessine comme une feuille délicatement repliée à ses extrémités. De la même façon, la contiguïté des corps de bâtiments est exacerbée: les trois immeubles se lisent plutôt comme six maisons, se distinguant les unes des autres par un léger décroché en plan et en élévation. Pour rythmer ces délicates variations, les fenêtres sont toutes identiques. L’ensemble paraît alors chorégraphié: une par une, puis deux par deux, les maisons s’avancent sur la rue puis s’en distancient, dessinant une danse à trois temps.

Ce dessin, appliqué aussi bien en façade qu’en plan, éclipserait presque la nécessité programmatique de sa composition, jouant des différents éléments dans un langage finalement plus graphique que constructif: pastiche ou pâle historicisme? Plutôt que la mise en scène d’images vernaculaires, le projet prônerait une figure maniériste visant à produire une perfection de l’image villageoise, composant alors son propre langage.

Tout béton, du sol au plafond

Le rapport du concours précise: «Le jury5 considère que le résultat d’un concours n’est pas l’aboutissement d’un processus mais constitue plutôt un point de départ pour le développement du projet définitif.» Si plusieurs recommandations visent les répartitions typologiques ou les réglementations à respecter, l’expression du bâtiment est à retravailler: «la matérialité des façades devra être revue, l’isolation périphérique crépie n’étant pas une solution à la hauteur de la qualité du projet». Les architectes ambitionnent alors de sculpter littéralement leurs idées, plutôt que de leur construire un décor.

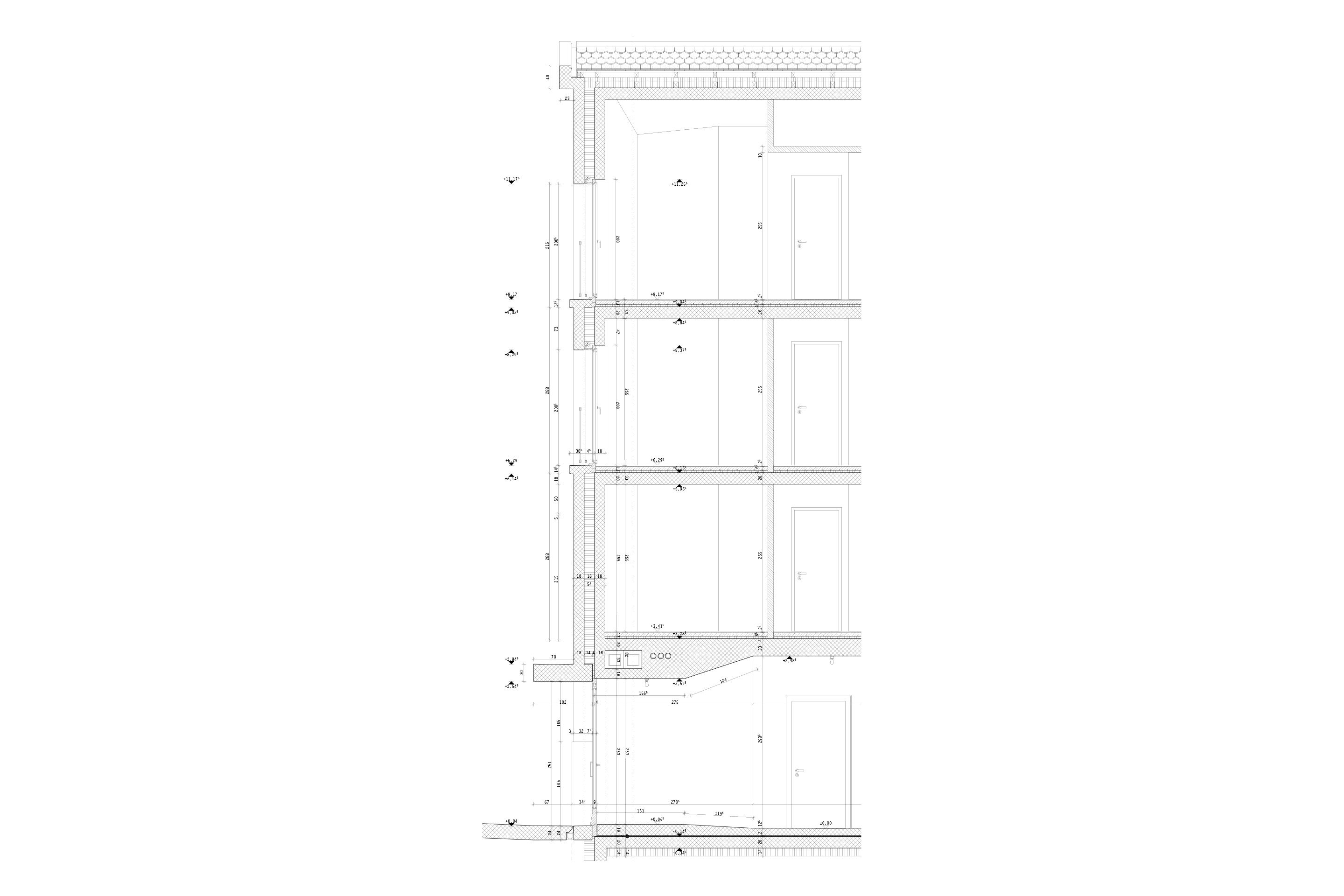

Le projet était initialement pensé comme un squelette de béton6 dissimulé sous une charpente de bois en toiture et une isolation crépie en façade. Mais le risque d’une façade de carton-pâte à l’expression superficielle n’était pas envisageable pour s’insérer dans ce site protégé. De nombreuses consultations et séances de travail entre les architectes et les services patrimoniaux7 ont finalement désigné le béton comme unique expression du projet. À l’image des maisons en pierre ou en pisé du village, il fallait choisir une matière suffisamment durable, c’est-à-dire garante d’une solidité unanimement perceptible, quitte à en exacerber la minéralité. De l’expression de la façade – béton sablé – à la construction de la toiture – béton structurel – en passant par les tablettes de fenêtres et lambrequins, tout, absolument tout, serait sculpté dans ce matériau depuis lors devenu si controversé… et pour cause: le projet aurait dû être édifié bien plus tôt, si un malheureux incident administratif8 n’était venu en interrompre brutalement les études. Dix ans plus tard, le projet semble avoir été figé dans l’époque de son dessin plutôt que dans celle de sa construction. Devrait-on le blâmer pour son anachronisme? Les architectes auraient-ils dû réviser le projet pour s’inscrire dans une démarche de durabilité exemplaire? Les maisons impressionnent toutefois par la finesse de leur exécution: alors, crime écologique ou prouesse architecturale? L’obsession pour le tout-béton ne peut nous empêcher d’y songer, d’autant plus que d’autres procédés constructifs auraient pu être considérés sans pour autant rompre avec une certaine tradition villageoise.

La maquette comme outil de projet

Au-delà de la polémique liée à l’usage (dé)raisonné du béton, ce projet est le récit d’une collaboration peu commune entre un maçon et deux architectes.

Par ses multiples redents et décrochés, la complexité du projet incitait difficilement à une formalisation en béton. Elle met d’ailleurs en lumière un autre paradoxe: si le bâtiment paraît plus sculpté que construit, il l’est tout autant du dehors que du dedans puisqu’il s’agit de doubles murs renfermant une couche isolante. Tous les alignements ont alors été pensés pour absorber cette dualité et ne laisser apparaître que l’image d’un prisme pur, pensé pour être coulé et non assemblé. Ce travail appliqué et résolument maniériste a paradoxalement ramené les architectes à une pratique artisanale, que les outils numériques ne pouvaient concurrencer.

Tout au long des études de projet, le travail en maquette d’une des maisons à l’échelle 1:20 a permis de saisir la délicatesse de l’ensemble à bâtir. De plus en plus rare dans la pratique architecturale, et souvent plus représentative que constructive, la maquette s’est avérée ici essentielle pour atteindre la finesse d’exécution souhaitée. En fabriquant littéralement ces maisons et en s’appliquant à penser leur composition du dedans au dehors et inversement, les architectes ont transmis, plutôt qu’imposé, leur intention au maçon. Ces échanges autour de la maquette ont fait naître une collaboration inédite entre ces deux acteurs de la construction, travaillant un véritable savoir-faire plutôt qu’une exécution précipitée: de l’atelier au chantier, architectes et maçons n’ont cessé d’échanger à toutes les échelles du projet, des éléments structurels à la tablette de fenêtre. Cette attention exacerbée pour le détail a inscrit le projet dans une certaine tradition, loin d’une architecture simplement décorative: chaque mur a dû être pensé deux fois, dehors et dedans, en intégrant tous les éléments de finition, rendant ainsi chaque facette du projet unique à concevoir.

Pendant les dix années de son élaboration, le projet aurait pu se perdre en essayant tant bien que mal de s’accrocher à sa nouvelle époque, résolument marquée par une prise de conscience des enjeux environnementaux. Si la durabilité est un outil de projet exemplaire, elle semble parfois confondue avec une intransigeance sur le choix de matériaux a priori écologiques. Une réalisation peut-elle encore être remarquée pour sa composition, même en sacrifiant certaines décisions constructives? Malgré le non-sens de sa mise en œuvre, le projet de P2L défendrait une autre forme de durabilité, attachée dans un temps long de la pensée et investie dans un travail appliqué, dessinant une architecture faite avec son lieu.

Notes

1. «Nous vivons aujourd’hui dans un monde abstrait et nous sommes bien souvent incapables de répondre à la question: avec quel matériau ce bâtiment est-il construit?», Simplifions, Bernard Quirot, Caryatide, 2022, p. 41

2. Selon le descriptif des zones d’affectation de l’État de Genève, «la 4e zone B protégée (rurale) est destinée principalement aux maisons d’habitation, comportant en principe plusieurs logements. Applicable aux villages et hameaux de la campagne genevoise, elle est soumise aux dispositions spéciales concernant les villages protégés» (ge.ch/amenagement).

3. Sur 1650 m2 de surface parcellaire à disposition, seuls 973 m2 étaient constructibles.

4. LCI, art. 31, al.2: Le même gabarit doit être appliqué à toutes les faces d’une construction […].

5. Sur les onze membres de ce jury, plus de la moitié sont des architectes indépendant·es du maître d’ouvrage et en exercice à Genève: Carmelo Stendardo (président), Simon Chessex, François de Marignac, Charles Pictet, Alain Robbe et Julia Zapata.

6. Cela concerne tous les éléments porteurs: dalles, noyau de circulation, murs porteurs intérieurs et en façade.

7. Impliqué dès le jugement du concours en tant que spécialiste-conseil, le Service des monuments et des sites de Genève (désormais OPS – Office du patrimoine et des sites) a été consulté tout au long de l’élaboration du projet.

8. Un conflit de servitudes sur les parcelles du projet a immobilisé les démarches pendant plusieurs années, auxquelles s’est ajoutée la longue période des confinements.

Logements, route de Meyrin (GE)

Maîtrise d’ouvrage: Cité Derrière

Architecture: Piras Lagier Architectes

Ing. civile: AB Ingénieur

Ing. CVSE: EnergyPlus Ingénieurs

Procédure: Concours de projet d’architecture à un degré en procédure ouverte SIA 416, 2013-2014

Ouverture de chantier: 2021

Fin de chantier: 2025