Bien plus qu'un pont

Entretien avec André Magnin et Christophe Bressoud

A Fribourg, le chantier de la Poya a dû surmonter de nombreux obstacles pour pouvoir se concrétiser, puisque près de vingt ans se sont écoulés entre le résultat du concours et le début des travaux. André Magnin, ingénieur cantonal à Fribourg, et Christophe Bressoud, manager du projet Poya au Service des ponts et chaussées, évoquent ici les étapes clés d’une réalisation dont le pont haubané deviendra à coup sûr l’emblème.

Tracés : Pour beaucoup, le projet Poya est avant tout celui d’un splendide pont haubané qui viendra élargir la déjà grande famille des ponts qui entourent la ville de Fribourg. Pouvez-vous évoquer le contexte général dans lequel s’inscrit ce projet ?

André Magnin : Bien que le pont en soit indiscutablement l’élément le plus spectaculaire, il est vrai que ce projet est loin de se limiter à ce seul ouvrage qui ne représente qu’un tiers des travaux auxquels vous faites référence. Le projet Poya consiste en fait à créer un contournement de la ville qui a pour but de désengorger la zone historique autour de la Cathédrale. A cet égard, je rappelle que le portail gothique sud est inaccessible depuis quelque 40 ans afin de le protéger des nuisances dues au trafic. D’autre part, le plan d’aménagement local de la ville de Fribourg, élaboré dans les années 80 et approuvé en 1991, évoque la création d’une zone piétonne entre la gare et la Cathédrale. Il faut ainsi savoir que tous les permis de construire émis dans la zone du centre ville pour les constructions d’envergure réalisées ces dernières années (salle multiplexe, espace commercial de Fribourg centre, théâtre) contenaient des mises en garde concernant la pollution sonore ou à la pollution de l’air. Les atteintes en la matière ne peuvent être limitées que par un allègement généralisé du trafic individuel et une promotion des transports publics. Et puis, j’aime à répéter une phrase qui n’est pas de moi, disant que Fribourg doit être la seule ville au monde dans laquelle la Cathédrale exerce la fonction de centre d’un giratoire.

T : Il aura fallu de nombreuses années pour que le projet Poya se concrétise enfin, puisque les ingénieurs ont dû attendre près de 20 ans entre le jugement du concours et le début des travaux. Pouvez-vous nous rappeler quelques-unes des causes d’un pareil délai ?

A. M. : C’est effectivement une longue histoire. Depuis longtemps, chaque génération a émis des propositions pour traverser la Sarine à proximité de Fribourg, ce que prouve la multitude de ponts qui entourent notre capitale. Concernant le franchissement de la Poya, on évoque souvent 1959 comme date de référence pour les premières études par la Ville de Fribourg. Mais je suppose que l’idée circulait déjà avant. L’impulsion décisive date de 1989, avec le lancement du concours d’ingénierie pour le pont qui a débouché sur le choix d’un élégant ouvrage haubané (voir article p. 12) qui s’inscrit dans la tradition des grands « ponts à câbles » qui ont longtemps caractérisé la ville. Il faut ici rendre à César ce qui est à César et rappeler qu’il s’agissait à l’origine d’une initiative communale entreprise par la Ville de Fribourg. Ce n’est qu’en 1996, à l’initiative de deux députés de la ville, que le projet a été transféré au Canton. La Ville avait alors pris conscience que ce projet était d’importance cantonale et que ses ressources, tant financières qu’opérationnelles, ne lui permettraient que difficilement de le faire aboutir.

Christophe Bressoud : La mise à l’enquête d’un premier projet concret a lieu en 1999, en même temps que celle du projet pour la route de contournement de Bulle (H189). A cette époque, le Canton avait décidé de mettre à l’enquête ses deux principaux projets d’infrastructures routières, tout en prévoyant d’ores et déjà de les réaliser successivement. L’ordre devait être fixé par les difficultés respectives que rencontreraient les deux projets. Le choix fût favorable au contournement de Bulle, le projet de la Poya étant l’objet de quelque 123 oppositions, dont une grande partie concernait la préservation du parc du château du même nom. Le projet est alors réétudié pour aboutir à une nouvelle mise à l’enquête en 2005. Il est ensuite plébiscité en 2006 par le peuple qui l’approuve à plus de 80 %.

A. M. : A partir de là, les choses ont dû aller très vite, car il était impératif que le Canton de Fribourg puisse obtenir l’inscription du projet Poya dans la liste des projets urgents du fonds d’infrastructure de la Confédération. Cette liste a été publiée le 4 octobre 2006, soit à peine une semaine après la votation populaire du 24 septembre 2006. Nous avons ainsi bénéficié d’un montant de quelque 67,5 millions de francs. Un complément d’enquête a ensuite dû être établi pour les travaux sur la route de Morat, intégrant notamment l’extension du projet sur la commune de Granges-Paccot.

La course ne s’est pas arrêtée là puisque l’obtention des contributions fédérales, essentielles pour le projet, imposait que les travaux débutent impérativement avant fin 2008 : un exercice là aussi réussi puisqu’ils ont commencé le 22?septembre 2008, la cérémonie officielle se déroulant quant à elle le 31 octobre de la même année.

T : Quelles sont les principales modifications entre le projet de 1999 et celui de 2005 ?

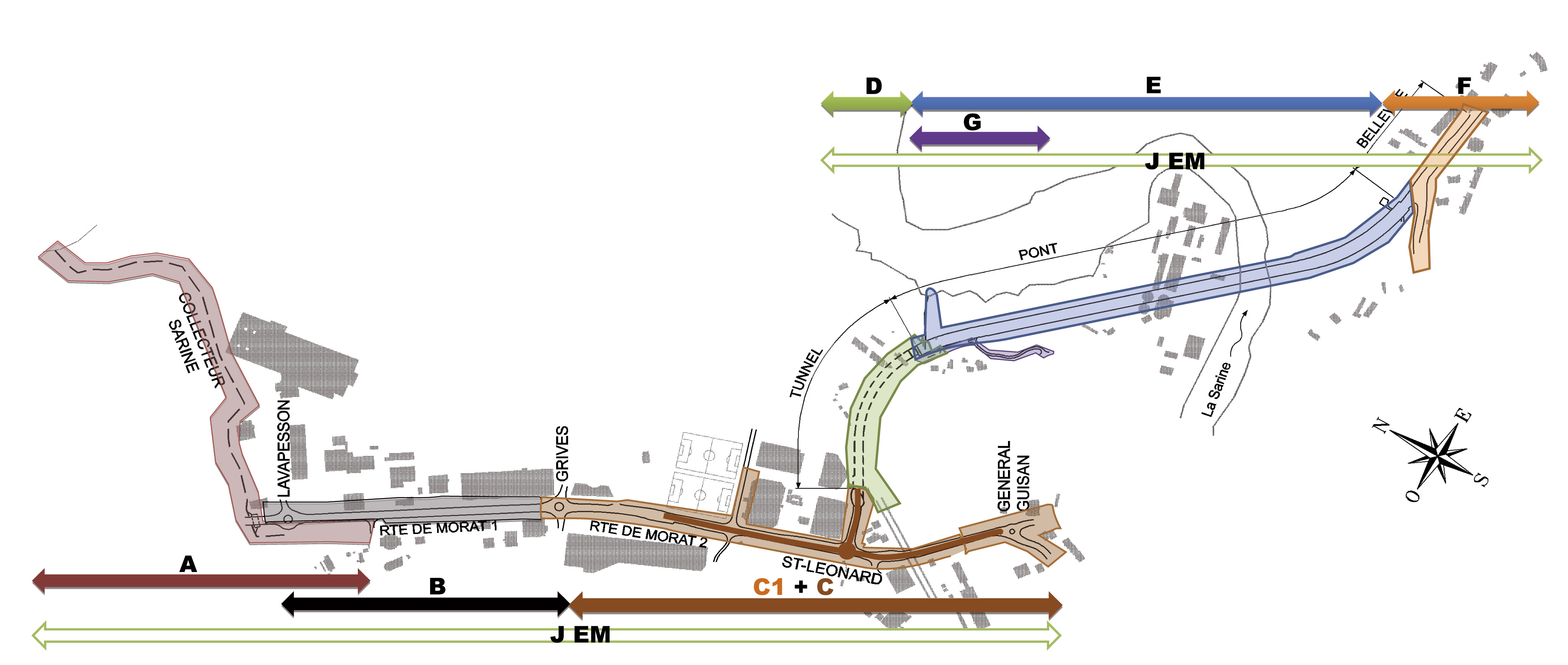

C. B. : Comme je l’ai dit, nombre des oppositions touchaient de près ou de loin à la préservation du parc du château de la Poya (voir encadré) : le tracé mis à l’enquête passait sous le parc et l’arrivée du trafic en surface aurait nécessité la construction d’une trémie d’accès dans ce même parc. L’impact était inacceptable et il a été décidé d’adapter le tracé général du projet. On y est parvenu en déplaçant vers le nord la connexion du nouveau tronçon d’accès au pont sur la route de Morat : initialement prévu à la hauteur du carrefour du Général Guisan, la liaison a été déplacée au niveau du carrefour St-Léonard, de l’autre côté des voies CFF.

Cette modification a bien sûr eu des retombées importantes sur d’autres éléments. Elle a d’abord rendu nécessaire un très délicat franchissement des voies CFF selon une orientation défavorable. Elle a ensuite nécessité une modification de la direction générale de l’axe du pont qui impliquait un allongement de la longueur de ce dernier, dont la portée centrale haubanée est passée à 196 mètres.

T : Et vous n’en êtes pas restés là puisque d’autres modifications concernant les aménagements sur la route de Morat ont encore dû être apportées ?

A. M : Effectivement, il est apparu que la solution initiale, qui prévoyait de laisser l’ensemble des flux de circulation en surface vers le carrefour de St-Léonard, ne répondait que très imparfaitement à plusieurs impératifs. Tout d’abord, en imposant des interruptions temporaires du trafic routier, les circulations piétonnières en surface allaient rendre insuffisante la capacité des voies de circulation.

Ensuite, depuis le concours de 1989, la zone concernée, dédiée essentiellement aux loisirs et aux sports, s’est fortement développée, notamment avec la construction de la salle omnisport, des terrains de foot synthétiques, de la salle des sociétés de la Ville de Fribourg, de la deuxième piste de glace et prochainement de la nouvelle halte ferroviaire CFF à St-Léonard. Il est apparu nécessaire de favoriser les mouvements piétonniers et de limiter son accès pour le trafic individuel : dit autrement, la solution en surface qui avait été mise à l’enquête allait à coup sûr générer d’importants problèmes de trafic dès sa mise en service. On risquait de la sorte que la résolution d’un problème de trafic au centre ville provoque la création d’une zone d’engorgement dans la périphérie.

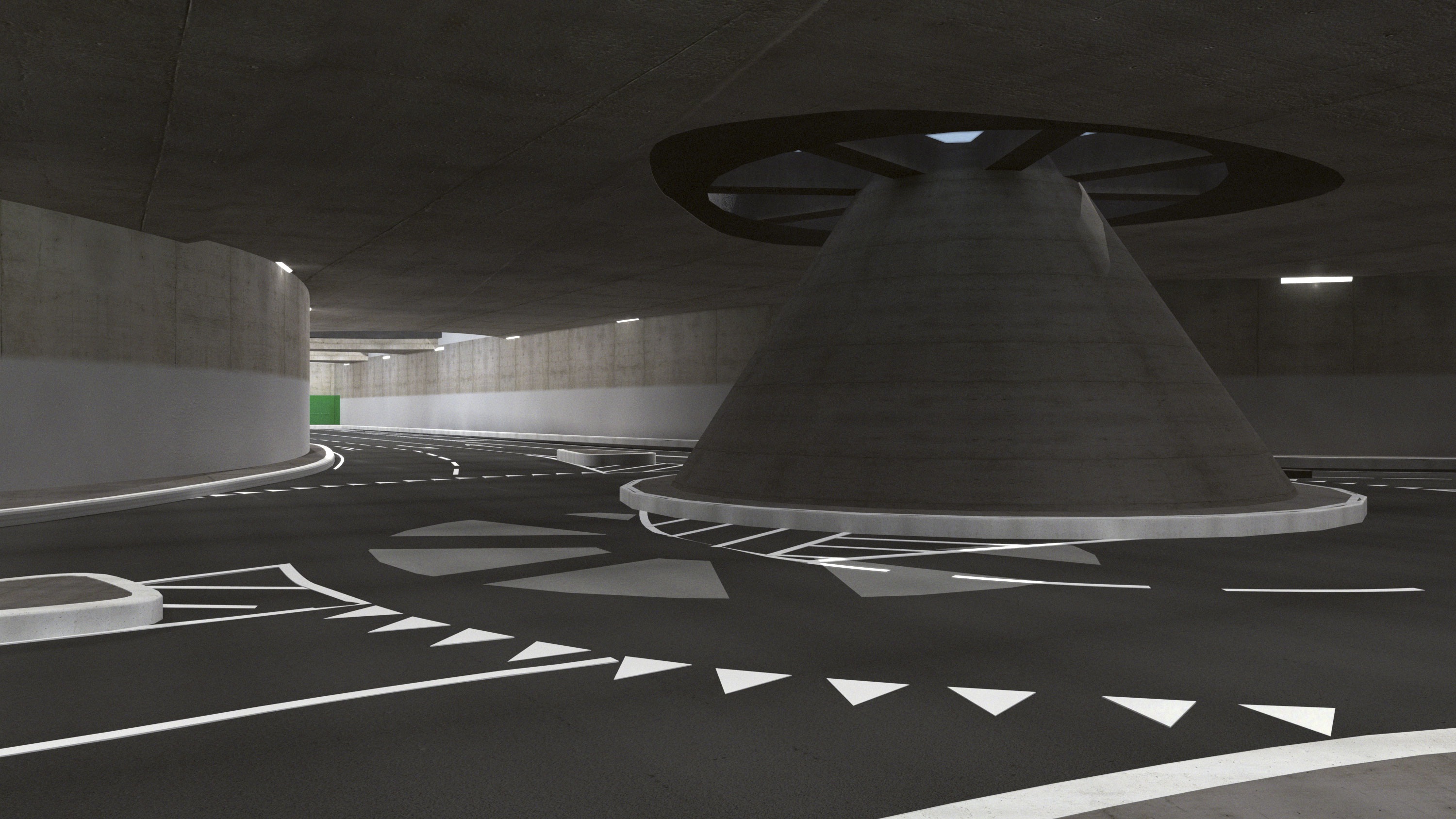

C. B. : Concrètement, il a alors été décidé d’étudier la variante qui sera réalisée au cours des mois à venir. Elle consiste à transférer sous terre le giratoire de St-Léonard qui assure la liaison entre la nouvelle route et la route de Morat. Ce choix se traduit par la mise en souterrain de deux des quatre voies de circulation de cette dernière, les deux voies en surface étant réservées à la desserte locale, à la mobilité douce et aux transports publics. Le projet comprend aussi l’accroissement global de la capacité de la route de Morat jusqu’à la jonction autoroutière par le doublement des voies de circulation existantes (passage de deux à quatre voies). Déjà réalisé aujourd’hui, cet élargissement concerne non seulement la commune de Fribourg, mais aussi celle de Granges-Paccot. Ce qui m’amène à évoquer le plan directeur partiel des transports (www.pontpoya.ch), établi conjointement en 2005 par ces deux communes, qui contient une série de mesures d’accompagnement.

Le passage en souterrain d’une partie du projet s’est traduit par l’approbation, en février 2010, d’un crédit supplémentaire de 28 millions de francs par le Grand Conseil et par une nouvelle mise à l’enquête en mai 2010. Les travaux de creuse commencent actuellement.

T : A part la construction du pont lui-même, quels sont les principaux défis techniques que vous avez eu à résoudre avec les mandataires ?

C. B. : La traversée des voies CFF a été un sujet passionnant. Nous devons croiser cet important axe ferroviaire (ligne Lausanne-Berne, huit trains voyageurs par heure) avec un fort biais et en ayant à travailler dans un remblai de mauvaise qualité. Les CFF nous ont imposé certaines contraintes liées à l’exploitation de la ligne, parmi lesquelles le maintien des deux voies à 100?km/h de jour (des ralentissements ponctuels étant toutefois autorisés) et le maintien permanent d’au minimum une voie de nuit. Pour les spécialistes, ils ont aussi fixé des contraintes concernant le gauchissement des voies (2?mm/m valeur d’alarme, 3?mm/m valeur d’alerte).

Bien que relativement court, le tunnel Palatinat dans lequel aboutit le pont nous a aussi créé quelques soucis puisqu’il se situe à faibles profondeurs sous des zones habitées, qui plus est dans un terrain meuble. Si sa réalisation a été possible avec des techniques traditionnelles (voûtes parapluie, excavation en deux sections partielles), nous avons dû étudier et suivre avec attention les déformations observées en surface au droit du tracé.

Finalement, la mise en souterrain d’une partie de la route de Morat va nous poser d’intéressants problèmes de logistique, puisque nous devons en permanence maintenir un trafic bi-directionnel. Cela nous a conduits à définir différentes phases de trafic qui nécessiteront des déviations ponctuelles (www.pontpoya.ch).

T : Pour terminer, pouvez-vous nous récapituler quelques dates clés passées ou futures ?

A. M. : En plus du début officiel des travaux à l’automne 2008 que nous avons déjà mentionné, la première pierre du pont a été posée le 3 septembre 2010 et le percement de la partie supérieure du tunnel vient d’avoir lieu le 28 octobre 2011. La mise en circulation du contournement est prévue pour la deuxième moitie 2014, alors que la fin de tous les aménagements devrait se situer aux environs de 2015.

André Magnin, est ingénieur cantonal et chef du Service des ponts et chaussées du Canton de Fribourg.

Christophe Bressoud est ingénieur civil et Manager de projet Poyat au Service des ponts et chaussées du Canton de Fribourg

Un château sur le tracé

Le préavis négatif de la Commission fédérale des monuments historiques et celui de la commission cantonale des biens culturels ont imposé la modification du premier projet du pont de la Poya mis à l’enquête en 1999. Les oppositions se sont principalement concentrées sur le tracé environ 200 mètres plus au sud que l’actuel qui aurait causé des dommages irréparables sur l’un des sites les plus intéressants de Fribourg : le Château de la Poya et la Promenade Palatinat. L’opposition, assez virulente, accusait les ingénieurs et les autorités de vouloir détruire « le site par la main technicienne d’ingénieurs qui font fi de l’histoire, de la culture et de l’urbanisme ».

Plusieurs griefs étaient à la base de cette levée de bouclier. Le tracé de 1999 aurait tout d’abord fortement augmenté le bruit et la pollution d’un « des derniers sites » naturels de la ville. Il aurait aussi obligé de raccourcir de 30 mètres une majestueuse allée de tilleuls alignée selon l’axe château-cathédrale. Un dos d’âne et un remaniement du terrain aurait été perceptibles et, pour finir, les trois ans de travaux prévu auraient pu, par les vibrations, avoir des conséquences irrémédiables sur les stucs du grand salon. Si les réactions furent probablement trop violentes, elles ne furent pas pour autant injustifiées.

Peu connu, le château de la Poya est, par son style, une œuvre originale et même mystérieuse. Comme le souligne André Corboz, « la Poya est un cas unique en Europe de fusion du Palladianisme et du Borrominisme. Le deuxième point exceptionnel, c’est qu’au moment où on a construit la Poya, on ne parlait plus de Borromini et pas encore de Palladio, qui redevint un modèle au 18?e siècle. C’est incroyable qu’à Fribourg on ait réalisé cela ! »?. Construit entre 1698 et 1701 par François-Philippe de Lanthen-Heid (seigneur de Cugy, Vesin, Au?mont et Menières, avoyer et bourgmestre), le château de la Poya suit le modèle de la villa suburbaine d’Andréa Palladio. Eloigné de la tradition patricienne fribourgeoise, il compte aujourd’hui 22 pièces en plus des salons et son espace de plein-pied est presque entièrement dévolu à la représentation. Tout s’organise dans le prolongement du grand salon carré par un porche au nord et un portique au sud influence palladienne oblige qui établissent un dialogue entre la nature et le bâti et, plus particulièrement, entre Fribourg et le château. En effet, la Poya a été construit dans l’axe de la Cathédrale de Fribourg, créant ainsi un lien visuel constant. L’influence de Borromini s’établit elle sur le décor intérieur du salon qui contient l’un des ensembles les plus importants de stucs profanes suisses. Le château s’inscrit dans un site formé de la Haute Croix à l’est lieux de sépulture des victimes de la peste au 17e siècle et la Promenade du Palatinat au sud. Les jardins, au nord du château, sont prolongés par la fameuse allée de tilleuls. Leurs nombreuses modifications et évolutions (jardins à la française originel, jardins à l’anglaise début 19e siècle, jardin néo-classique à la française début 20e) illustrent tout un pan de l’histoire des jardins. Une caractéristique, couplée à l’extraordinaire originalité du château, qui font de la Poya une œuvre tout à fait à part du patrimoine fribourgeois et suisse.

L’utilité urbanistique du projet de la traversée de la Sarine ainsi que la beauté du pont n’auraient pas pu compenser les dégâts engendrés par la première proposition du tracé sur le site de la Poya.

Cedric van der Poel