Neu in Schale geworfen

Zwei Talsperren hintereinander

Am Grimselsee entstand eine neue Bogenstaumauer direkt vor der alten Spitallammsperre von 1932. Diese bleibt bestehen und wird beidseits eingestaut. Der Neubau bleibt vorerst ein Etappenziel; eine spätere Versenkung der alten Sperre ist bereits projektiert.

Der Anblick sucht seinesgleichen: Im Winter 2024/2025 ist der Grimselsee im Berner Oberland verschwunden. Stattdessen plätschert zwischen meterhohen schnee- und eisbedeckten Ablagerungen ein Rinnsal – die Anfänge des längsten Flusses der Schweiz, der Aare. Im Hintergrund thront das Finsteraarhorn hinter seinen Vasallen, beidseits liegen steile Flanken, an der südlich gelegenen windet sich die verschneite Grimselpassstrasse hinauf. «Potala-gleich» schweben die Bauten des Grimselhospizes über dieser Schwemmebene.

Und talauswärts – beziehungsweise dort, wo man das Tal vermuten würde –, riegelt die alte, abgestaute Spitallammsperre das Bild wie ein flaschenkorkenartiger Pfropfen ab: Eine 114 m hohe, zylinderförmige Betonmauer, die nun und auch künftig keine Funktion mehr erfüllt. Grund dafür und die eigentliche Sensation liegt direkt unterhalb dieser Staumauer: Die neue Spitallammsperre der Kraftwerke Oberhasli (KWO), eine Bogenstaumauer mit 113 m Höhe, die 2025 in Betrieb geht.

Grimselwelt

Es sind die wohl meistfotografierten Talsperren der Schweiz, die Mauern im Gebiet des Grimselpasses. Dies liegt an ihrer unmittelbaren Nähe zur Passstrasse und der sehr leichten Erreichbarkeit im Sommerhalbjahr.

Abertausende Reisende, darunter sehr viele auf Töffs und Velos, machen gerne einen kurzen Fotostopp an diesen Betongiganten; Parkplätze an den Mauern oder das zu den KWO gehörige Grimselhospiz auf dem Nollen laden zur Rast ein. Natürlich braucht es da ein kurzes Foto, verschickt an die Daheimgebliebenen, bevor es über die nächsten Pässe geht – Grimsel, Susten, Brünig, Nufenen, Furka. Was darfs denn sein? Und in den vergangenen sechs Jahren kam sogar noch der Neubau der Spitallammsperre aufs Bild. Das war nichts Alltägliches. Zwar nicht rekordverdächtig – im Gegensatz zur alten Staumauer, die bei ihrer Inbetriebnahme 1932 noch zu den höchsten weltweit zählte, reiht sich die neue höhenmässig im oberen Mittelfeld ein –, aber dennoch spektakulär.

Ihre 113 m Höhe wirken gar nicht so hoch. Ob man auf ihrer Krone steht oder auch von der Luftseite her gesehen – die Landschaft hat mit dem braunen Aaregranit, den flechtenbewachsenen Gneisen und den vom eiszeitlichen Gletscher abgeschliffenen Flanken, oft unterbrochen von Lawinenzügen, einen herben, wuchtigen Charakter –, dann geben sich die Staumauern nicht übermächtig, trotz ihrer Anzahl im engen Umkreis.

Weitere Beiträge zum Thema finden Sie in TEC21 8/2025 «Stau an der Grimsel»

Für ihr komplexes Netzwerk aus Stauseen, Kraftwerken und Anlagen haben die KWO es geschafft, einen eigenen Begriff zu etablieren: Grimselwelt. Und es ist tatsächlich eine ganze Welt der Wasserkraft auf der Nordseite der Grimsel. Grob zu unterscheiden sind die Kraftwerkanlagen Innertkirchen, die dem Talboden zuzuordnen sind. Die Kraftwerke in der hochalpinen Landschaft rund um den Grimselsee – den grössten und wichtigsten Stausee der KWO – werden mit «Grimsel» bezeichnet. Eine Talstufe tiefer, unterhalb des Räterichsbodensees, liegen die Anlagen Handeck.

Der Grimselsee wurde bisher von zwei Betonmauern aufgestaut: direkt an der Passstrasse liegt die Gewichtsstaumauer Seeuferegg, über deren Krone die Strasse zum Hospiz auf dem Nollen verläuft. Daneben riegelte die einfach gebogene Gewichtsstaumauer Spitallamm die Spitallammschlucht ab. Auf ihrer Luftseite war sie bisher gut erkennbar an ihrer charakteristischen Abtreppung. Der Name Spitallamm kommt übrigens nicht von Lämmern: Eine Schlucht wird auch als «lammi» bezeichnet (das Wort «Klamm» hat den gleichen Ursprung). Vor dem Bau des Stausees zog durch diese lammi die Strasse zum alten Hospiz, dem Spittel (Spital), das im See versank.

Lesen Sie auch:

«‹Neu vor alt› kann aus wirtschaftlicher Warte betrachtet eine attraktive Option sein»

Interview mit dem Projektleiter des Neubaus der Spitallammsperre

Oberhalb des Grimselsees (1908 m ü. M.) liegt neben kleineren, ebenfalls gestauten Gewässern wie etwa dem Totesee auf der Passhöhe, der Oberaarsee (2302 m ü. M.). Ausserdem gibt es noch den Gelmersee (1848 m ü. M.), etwas talauswärts und unterhalb des Grimselsees liegt der Räterichsbodensee (1762 m ü. M.). All diese Gewässer sind gestaut und stehen im Verbund. Jedes Wasser kann verstromt werden, zwischen Grimsel- und Oberaarsee und zwischen Handeck und dem Räterichsboden ist auch Pumpspeicherung möglich. Und in diesem komplexen Gefüge sind mehrere Ausbauvorhaben bereits am Laufen beziehungsweise geplant. Eines davon ist die nun fertig gestellte neue Spitallammsperre.

Ertüchtigen oder ersetzen?

Aber weswegen betrieben die KWO überhaupt den Aufwand eines Neubaus? Beinahe 100-jährig, wies die bestehende Mauer Instandsetzungsbedarf auf. Hauptproblem waren Ablösungserscheinungen zwischen dem Massenbeton und der wasserseitigen Vorsatzschale. Hier gab es in früheren Zeiten bereits Ausbesserungsarbeiten, gesamtheitlich lagen aber immer noch Probleme vor. Für eine Sanierung wäre es aber unabdingbar gewesen, den See über einen langen Zeitraum abzulassen, was enorme Kosten beziehungsweise Einnahmeausfälle nach sich ziehen würde.

Zudem gab es Anzeichen für eine Alkali-Aggregat-Reaktion, auch im Massenbeton. Dieses Phänomen kennt man oft von Brückenbauwerken, aber gemäss Schweizerischem Talsperrenkomitee sind auch Talsperren betroffen, da nahezu alle in der Schweiz verwendeten Zuschlagsstoffe hierfür anfällig sind.

Der Beton muss Feuchtigkeit ausgesetzt sein, was bei einer Talsperre praktisch unumgänglich ist. Es kommt zu einer Reaktion der Alkalien im verwendeten Zement mit vorhandenen reaktiven Bestandteilen wie etwa Kieselsäure bei den Gesteinskörnungen. Es bilden sich Gele, die einen hohen Druck entwickeln und so das Gefüge des Betons zerstören können.

Lesen Sie auch:

Nachhaltiger Staumauerbau heute?

Rentiert sich energetisch der grosse Aufwand eines Neubaus einer Talsperre? Eine überschlägige Rechnung am Beispiel der Spitallammsperre der Kraftwerke Oberhasli KWO.

Mit blossem Auge sind oft Ausblühungen oder Risse an Betonoberflächen zu erkennen. Kommen bei solchen Rissbildungen noch Frost-Tauwechsel, Temperaturwechsel oder vermehrt eindringendes Wasser hinzu, verschärft sich das Schadensbild. Überdenkt man den Aufwand einer mehrjährigen Instandsetzung der bestehenden Sperre mit dem grossen Nachteil mehrerer beziehungsweise mehrjähriger Seeabsenkungen, ist die Entscheidung für einen Neubau nachvollziehbar. Auch eine Sanierung hätte grosse Mengen Beton erfordert, sodass der Schritt zum Neubau naheliegt.

Und ein weiterer, netter Nebeneffekt für die Nachwelt kam noch hinzu. Die «Grimselstauwerke mit Anlagen und Hospiz» sind im Kulturgüterschutz-Inventar als A-Objekt aufgeführt. «Die wehrhaft monumental erscheinenden Bauten sind konstituierende Elemente der einzigartigen Kraftwerkslandschaft», bescheinigt die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK den Anlagen.1 Der Denkmalschutz stuft die Spitallammsperre als erhaltenswert ein. Mit dem Konzept des Neubaus bei gleichzeitigem Erhalt der alten Sperre bleibt das Objekt immerhin bestehen, wenn es auch nur alle paar Jahrzehnte bei allfälligen zukünftigen Seeabsenkungen sichtbar sein wird. In jedem Fall dürfte dies aber ein faszinierendes Bild für die Nachwelt sein.

Neu vor alt statt alt erneuern

Der alten Mauer wurde die neue direkt vor die Luftseite gesetzt. Am Fuss kommen sich die Bauwerke derart nahe, dass von der alten Mauer sogar etwa 600 m3 Beton rückgebaut werden mussten. Die Nähe zum Bestand bringt dennoch Vorteile: Ein weiter talwärts verschobener Neubau hätte grössere Ausmasse und folglich höhere Kosten zur Folge gehabt. Zudem hätte eine weiter entfernte neue Mauer zu Projekteinsprachen führen können. Diese blieben hier aus, da praktisch keine weitere Landschaft in Anspruch genommen wurde.

Trotzdem zieht das Projekt ökologische Ausgleichsmassnahmen nach sich: Da der frühere Aareverlauf vor Beginn der Stauung nun durch die hinzugekommene Mauer um etwa 30 m verkürzt ist, muss dies kompensiert werden. Hätte zuerst eine Bachrunse aufgewertet werden sollen, werden nun andere Ausgleichsmassnahmen verfolgt. Die vorgeschlagene Runse führte zu wenig Wasser, weswegen nun die Fischgängigkeit in der Hasliaare zwischen Innertkirchen und Guttannen verbessert wird. Damit kann der Laichperimeter der Seeforelle vergrössert werden.

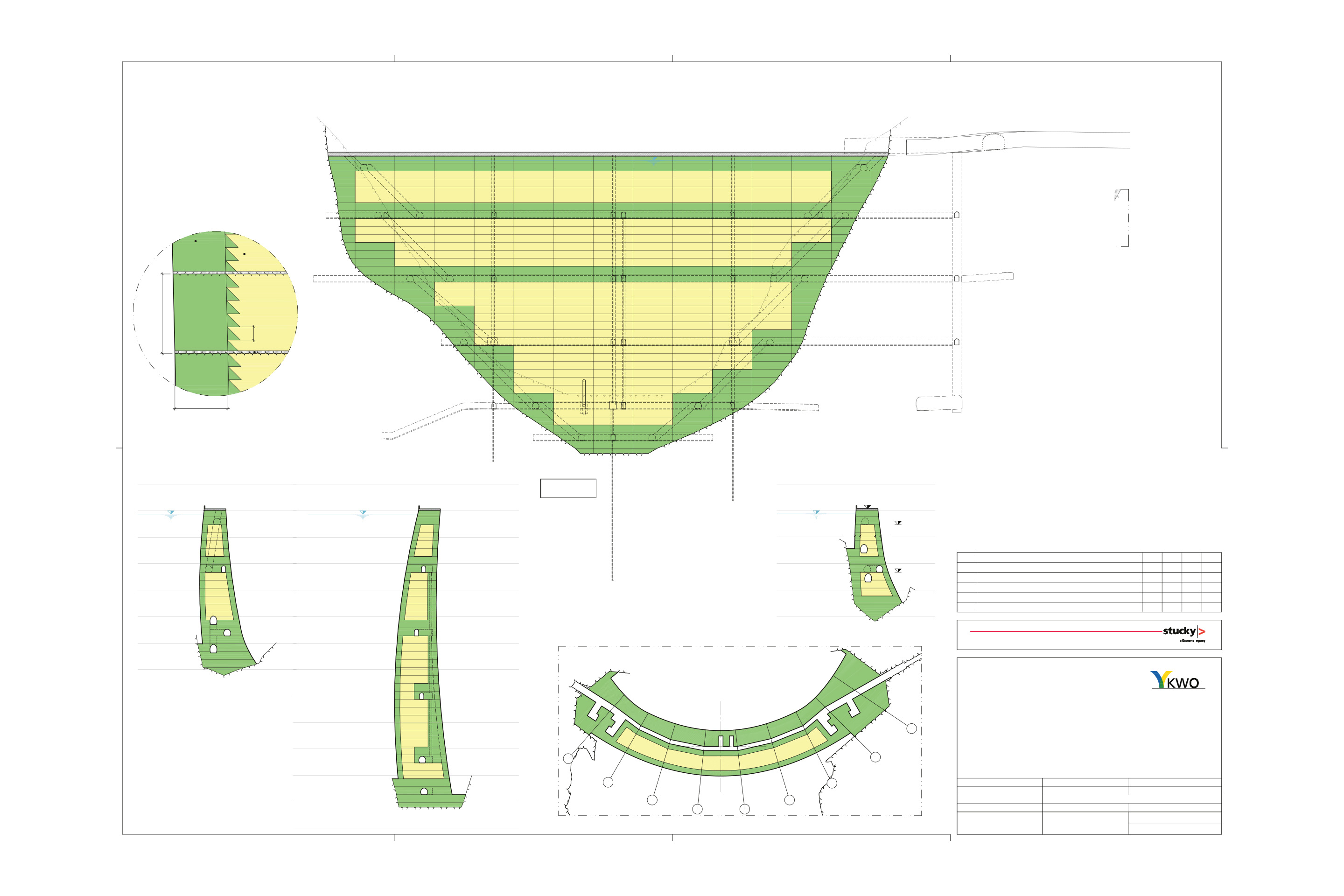

Bei praktisch gleicher Höhe weist die neue Sperre eine Kronenlänge von 212 m auf, am Fuss ist sie 20 m breit und etwa 15 m tief fundiert. Die alte Mauer hatte eine Breite von bis zu 70 m. Hier zeigen sich die unterschiedlichen Tragweisen: Als Gewichtsmauer begegnete der Bestand dem Wasserdruck durch Masse, wobei auch hier die einfache Krümmung zur Stabilität beitrug. Der Neubau hingegen wirkt als doppelt gekrümmte Bogenstaumauer als Schale: Der aufzunehmende Wasserdruck wird über Normalkräfte in das Fundament und die seitlich begrenzenden Felsen geleitet. Dies ermöglicht schlanke, elegante und spektakuläre Bauwerke.

Betonsorten in der Staumauer

220 000 m3 Beton wurden verbaut, eine Bewehrung ist weder in der Mauer selbst noch in den fünf horizontalen Kontrollgängen nötig. Diese haben runde beziehungsweise gewölbeförmige Querschnitte und halten dadurch den Kräften stand.

Die Schale selbst wurde aus einzelnen Säulen erstellt. Ein Problem bei der Anfertigung derart massiger Bauteile ist die Hydratationswärme des Betons beim Abbinden. Wird diese nicht begrenzt, führt dies zu Spannungen und letztlich Rissen im Gefüge. Daher wurden die Säulen alternierend betoniert. Zwischen zwei Säulen bleibt die mittlere vorerst ausgespart. So kann die Wärme gleichmässiger nach vier Seiten anstatt nur nach zwei abfliessen. Zusätzlich wurden im Frischbeton mit Wasser durchströmte Kühlschlangen eingelegt, insgesamt etwa 50 km. Auf eine aufwendige Zugabe von Eis statt Wasser konnte verzichtet werden. Trotz dieser Massnahmen dauerte es etwa sechs Monate, bis der Beton eine so tiefe Temperatur erreicht hatte, dass mit der Fugeninjektion begonnen werden konnte.

Die Betonieretappen selbst waren etwa drei Meter hoch. An den Seiten der einzelnen Säulen war eine Schubnockenverbindung bereits in der Schalung vorgesehen. Diese kugelförmigen Einbuchtungen helfen bei der Verzahnung der einzelnen Säulen.

Die Mauer weist verschiedene Betonsorten auf. Der Mauerkern besteht aus Massenbeton. An der Luft- und Wasserseite wird Vorsatzbeton mit einer Dicke von zwei Meter eingesetzt. Auch im Bereich der Kontrollgänge liegt dieser an. Vorsatzbeton hat gegenüber dem Massen- oder Kernbeton einen höheren Zementgehalt und ist wasserundurchlässiger. Die Dichtheit einer Staumauer wird also durch ihn bestimmt. An den Übergängen vom Beton zum Fels und zwischen den einzelnen Betonieretappen kommt Kontaktbeton zum Einsatz. Dieser gewährleistet einen guten Verbund. Die Krone wird aus Strukturbeton gebildet.

Lesen Sie auch:

Die Spitallammsperre im Winter

Im Sommer an der vielbefahrenen Grimselpassstrasse gelegen, sind die Staumauern der Kraftwerke Oberhasli KWO im Winter schwer erreichbar, was sich auf die Baustellenlogistik auswirkt.

Einen volumenmässig bedeutend geringeren, gleichwohl aber immens wichtigen Anteil an der Funktion der Mauer hat der eingesetzte Verpressmörtel. Er dient zur Füllung der verlegten Kühlschläuche und der Abdichtung der Fugen in der Mauer, etwa zwischen den einzelnen Säulen. Damit der Mörtel nicht aus den Fugen laufen kann, wurden diese bei den Betonieretappen bereits mit einem Fugenband versehen. Unter hohem Druck, etwa 40 bar, wird der Verpressmörtel in die Hohlräume gepresst. Dies geschieht aus den Kontrollgängen heraus. Erst so erhält die Mauer ihre genügende Dichtheit und kann durch den Kraftschluss zwischen den Blöcken als Schale wirken. Sickerwasser fällt aber dennoch an und wird zur Sicherheit gemessen und überwacht. Auch hierzu dienen die Kontrollgänge innerhalb der Mauer.

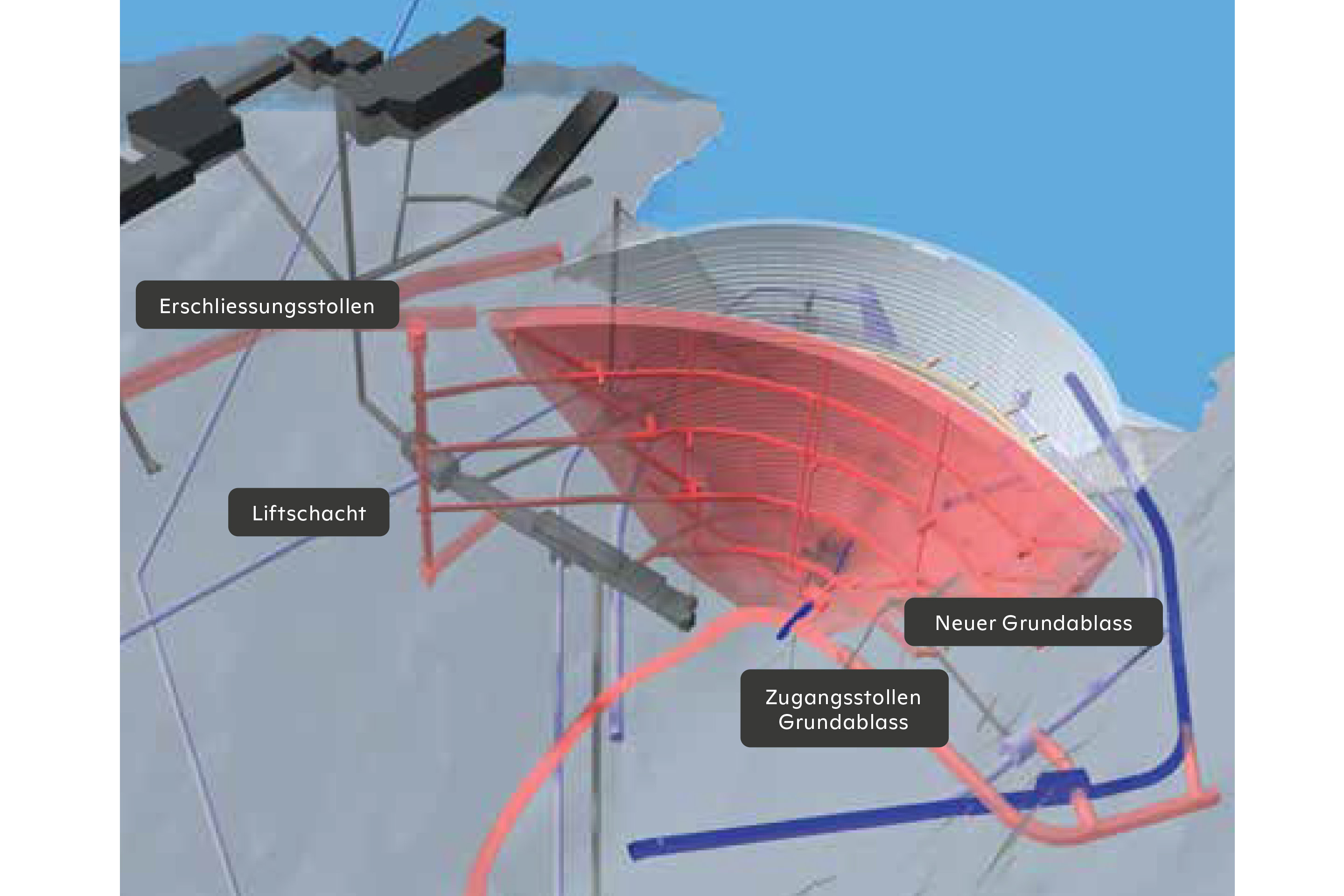

Die Gänge sind durch einen Aufzug miteinander verbunden, zusätzlich führen Schrägschächte auf die verschiedenen Ebenen. Diese dienen der Einführung von benötigtem Werkzeug, Maschinen und Material. Auf Schienen kann das benötigte Equipment abgelassen werden. Nach Inbetriebnahme der Mauer werden die Schienen abgebaut und danach nur bei Bedarf wieder eingesetzt.

Zudem durchziehen mehrere senkrechte, mit den Kontrollgängen verbundene Schächte die Mauer. Neben einem Entwässerungsschacht gibt es drei Pendelschächte mit einem Durchmesser von einem Meter. Sie setzen sich in einer Bohrung in den Fels fort und nehmen die wichtigen Lote auf, mit Hilfe derer die Verschiebung beziehungsweise Verkippung der Mauer überwacht wird. Neben der geometrischen Vermessung der Mauer, für die neben anderen Messpunkten an ihrer Luftseite extra begehbare Balkone mit Fixpunkten herausragen, sind Pendel immer noch wichtige Einrichtungen für die Sicherheit. Bei Volleinstau wird die Mauer nämlich im Bereich von wenigen Zentimetern in Richtung Tal nachgeben.

Die Sperre als Fangedamm für die Sperre

Die alte Talsperre hatte während des Neubaus gleichermassen zwei Funktionen: Sie war wie bisher ein entscheidendes Element für die Stromerzeugung und Bewirtschaftung der Anlagen der KWO und fungierte gleichzeitig als Fangedamm für den Neubau. Ein Fangedamm leitet bei einer Wasserbaustelle das Wasser ab. In ihrem Schutz konnte der Neubau ohne besondere wasserbauliche Vorkehrungen sicher erstellt werden.

Seit der Seeabsenkung im Winter 2024/2025 ist die alte Mauer nun ausser Betrieb. Eine zukünftige Überwachung nach Stauanlagenverordnung wird nicht mehr möglich sein. Daher wird sie auch bei allfälligen wasserseitigen Arbeiten an der neuen Mauer nicht wieder als Fangedamm Verwendung finden.

Fünf Quadratmeter Querschnittsfläche eines Durchbruchs durch die alte Mauer genügen, um diese Ausserbetriebsetzung auch wirklich nachvollziehbar zu machen: Dieser neue Stollen an der orografisch linken Felsflanke stellt den Wasserspiegelausgleich zwischen dem Seebecken und dem Zwischenraum zwischen den beiden Mauern sicher.

Das kleine Loch hat daher eine grundlegende Sicherheitsfunktion: Es vermeidet, dass die alte aufgegebene Sperre jemals nur auf der Seeseite allein einem hohen Wasserdruck ausgesetzt sein wird. Durch die Durchdringung wird der Wasserdruck beidseits der Mauer im Gleichgewicht gehalten. Die alte Sperre wird nur noch ein künstlicher Fels im See sein. Zusätzlich wurde die Mauer noch an einigen Stellen zu den Kontrollgängen hin angebohrt. Dies stellt sicher, dass keine Lufteinschlüsse in ihr verbleiben werden.

Betriebseinrichtungen bleiben in Betrieb

Ist die alte Sperre nun funktionslos, verlieren ihre Betriebseinrichtungen deswegen nicht ebenfalls ihre Funktion. An der orografisch rechten Felsflanke befindet sich der Einlauf zum Stollen an den Gelmersee beziehungsweise zum Kraftwerk Grimsel 1, in dem Wasser vom Grimselsee zum Räterichsbodensee verstromt wird. Auch ein Spülstollen ist hier angeordnet. Diese bleiben weiterhin in Betrieb und wurden während der Seeabsenkung instand gesetzt.

Der Anfall an Geschiebe ist beim Grimselsee aufgrund guter geologischer Verhältnisse und der relativ hohen Lage im Gebirge nicht ungewöhnlich hoch.

Ohne Spülungen bräuchte es theoretisch 1500 Jahre für seine vollständige Verlandung.2 Trotzdem war im Lauf der Jahre der Grundablass, der durch die alte Mauer ging und der neben der Seeabsenkung auch dem Hochwasserschutz dient, verlandungsgefährdet. Er wird mit der alten Mauer ausser Betrieb gesetzt. Stattdessen entstand an der orografisch linken Felsflanke ein neues Einlaufbauwerk, das über dem Seeboden erhöht liegt und so einer künftigen Verlandungsproblematik begegnet. Es vereint gleich zwei Funktionen: Zum einen beginnt hier der Stollen des neuen Grundablasses, zum anderen schliesst direkt darüber ein neuer Stollen zum geplanten Pumpspeicherkraftwerk Grimsel 4 an.

Neu gebaut, doch nur eine Etappe?

Der zukünftige Anschluss des neuen Kraftwerks Grimsel 4 wurde im Zuge des Mauerbaus bereits umgesetzt. Das Absperrorgan ist eingebaut, in dessen Schutz der Zuleitungsstollen vorgetrieben werden kann. Grimsel 4 entsteht als Kavernenkraftwerk und soll eine Lücke schliessen: Zwischen Oberaarsee und Grimselsee kann bereits Wasser im Kraftwerk Grimsel 2 zu Speicherzwecken bei Stromüberschuss im Netz gepumpt werden. Grimsel 4 wird dies auch zwischen dem Räterichsboden- und dem Grimselsee ermöglichen. Zwei Pumpturbinen mit insgesamt 150 MW Leistung werden hierfür eingesetzt. Dadurch kann nicht nur gut vergüteter Spitzenstrom erzeugt werden, auch für den Netzausgleich, wenn Stromverbrauch und Angebot diskrepant sind, stehen die Maschinen bereit und können sehr schnell zugeschaltet werden.

Ein noch bedeutend grösseres Ausbauvorhaben verfolgen die KWO aber bereits seit mehreren Jahren. Der Grimselsee soll in naher Zukunft höher gestaut werden. Um 23 m sollen die beiden Staumauern Seeuferegg und Spitallammsperre aufgestockt werden.

Die neue Spitallammsperre wurde hierfür bereits konstruktiv ausgelegt, der Umbau der Gewichtsstaumauer Seeuferegg ist ebenfalls möglich. Im Unterschied zu heute 94 Mio. m3 Wasser würde der Grimselsee neu dann 170 Mio. m3 fassen. Der Energieinhalt des Stausees würde von 270 GWh auf 510 GWh steigen.

Ziel ist in erster Linie, den grösstenteils im Sommerhalbjahr fallenden Niederschlag zu speichern und für die Verstromung im Winter zur Verfügung zu stellen. Winterstrom ist am Markt gefragter und dadurch für Kraftwerke interessanter. Aber auch zur Sicherstellung der Netzstabilität und einer stabilen Stromversorgung gilt es, den Winterstrom im Auge zu behalten: Versorgungslücken sind im Winter wahrscheinlicher als im Sommer.

Diese Seevergrösserung hätte auch mit der alten Spitallammsperre stattfinden können, natürlich unter der Voraussetzung ihrer Instandsetzung. Die KWO hatten dies auch bereits beabsichtigt, wurde aber durch Projekteinsprachen ausgebremst. Die Einsprachen betreffen in erster Linie das Gletschervorfeld des Unteraargletschers, das auch einen Teil des Grimselseeufers bildet. Durch den Höherstau würden Teile davon versinken – 5 % der Fläche wären gemäss KWO betroffen.

Aber auch im übrigen Umfeld des Sees wären Anpassungen nötig, die die Landschaft betreffen. Der Wanderweg am Nordufer müsste verlegt werden wie auch der Abschnitt der Grimselpassstrasse entlang des südlichen Seeufers. Bisher ging man noch von einer Brückenlösung über den See aus: Anstatt entlang dem See sollte der Verkehr auf den Nollen mit dem Grimselhospiz geleitet werden und von dort über eine Brücke die letzten Serpentinen zur Passhöhe erreichen. Nun verfolgt man aber eine Strassenverlegung an der Bergflanke selbst.

Ob die Seeerhöhung kommt, ist derzeit noch offen. Gute Gründe sprechen für sie, allen voran der immense Energiezuwachs bei relativ überschaubaren Eingriffen in Natur und Landschaft. Den vorbeifahrenden Touristen wird eine Erhöhung egal sein. Ein Selfie mit Staumauer und Finsteraarhorn wird auch dann noch möglich sein. Die alte Spitallammsperre wird aber nicht mehr abzulichten sein. Sieht man heute noch ihre Krone, versinkt sie dann komplett in den Fluten.