Ein Wohnhochhaus des Übergangs

Holzhybrid-Hochhaus H1, Zwhatt-Areal, Regensdorf

Mit dem H1 ist in Regensdorf der vorab viel thematisierte Wohnturm von Boltshauser Architekten fertiggestellt. Das höchste Holzhybridhochaus der Schweiz weist in die Zukunft – und wirft neue Fragen auf.

Kaum ein anderes Wohnprojekt, kaum ein anderes Areal hat in den vergangenen Jahren bereits vor der Realisierung so hohe Wellen geschlagen wie der H1 und das Zwhatt-Areal: Holcim Foundation Award 2023, ausgiebige Berichte in der Tagespresse, aufwendige Filmdokus mit den beteiligten Akteurinnen und Akteuren.

Sie gelten als Leuchtturmprojekte für kollaborative Stadtentwicklung und für die Anpassung an den Klimawandel. Doch wie steht es beim fertigen H1 von Boltshauser Architekten um die selbstauferlegten Nachhaltigkeitsziele und wie erlebt man die Architektur im neuen Stadtstück?

Holzhybrid- oder Betonreduzierthochhaus?

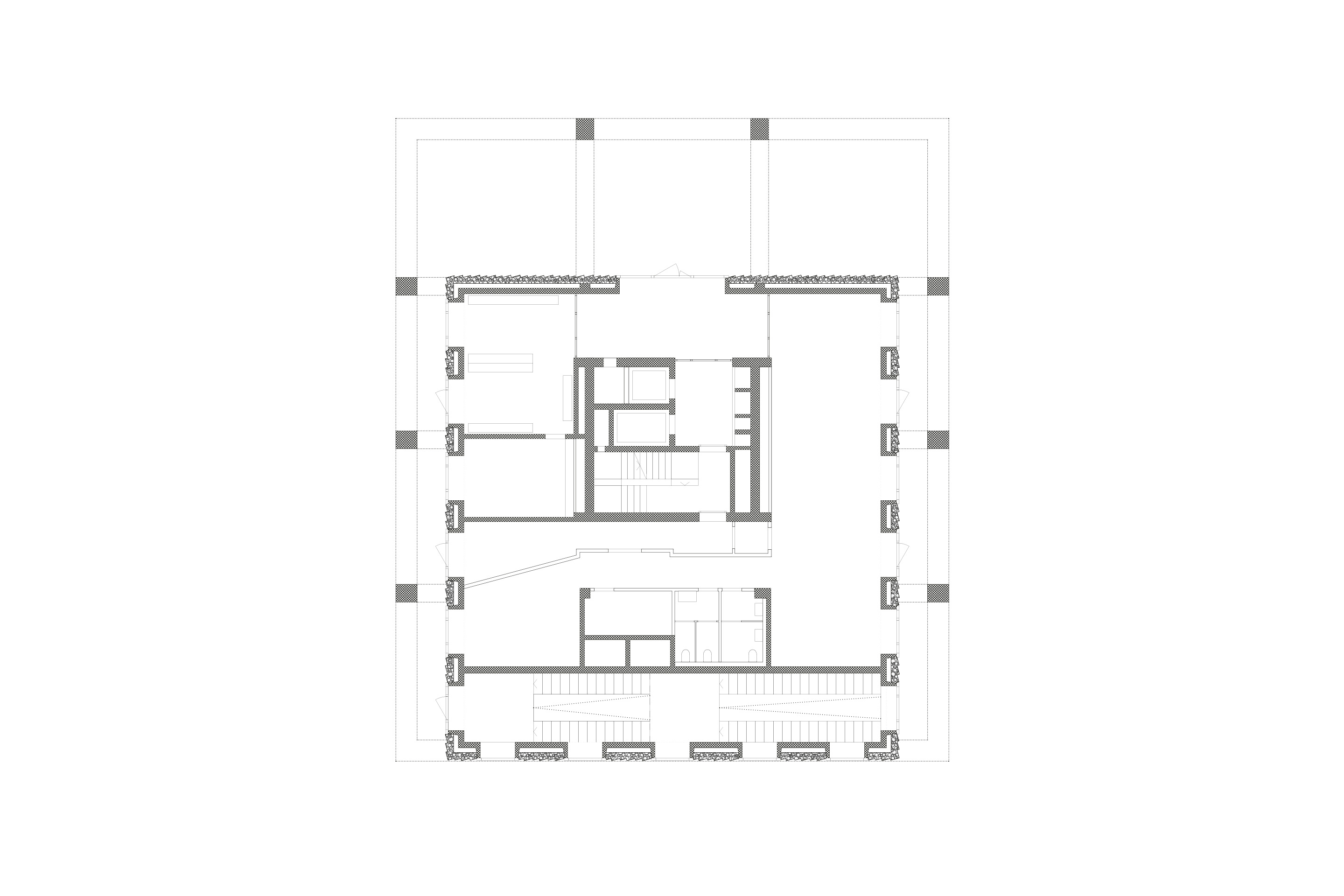

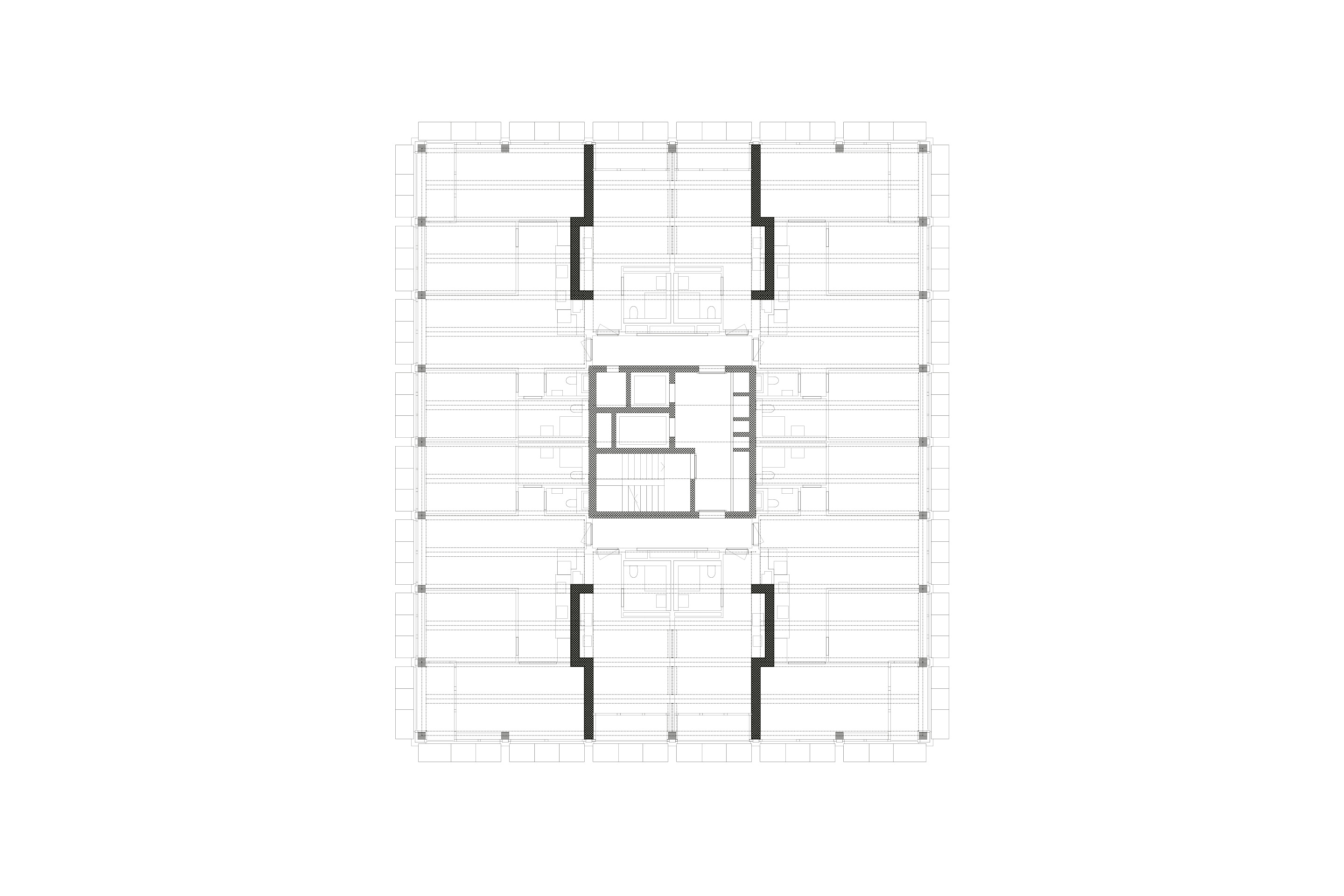

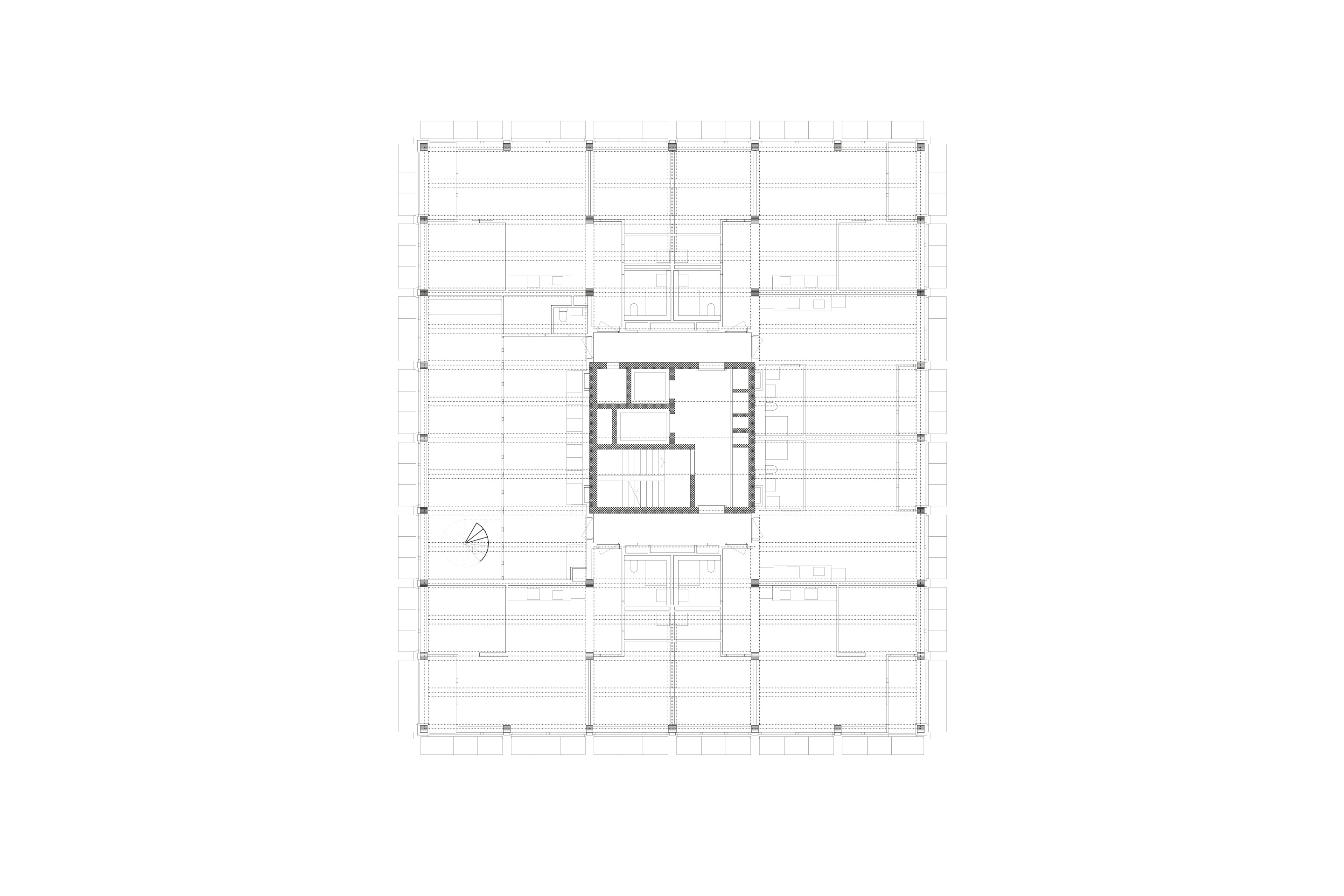

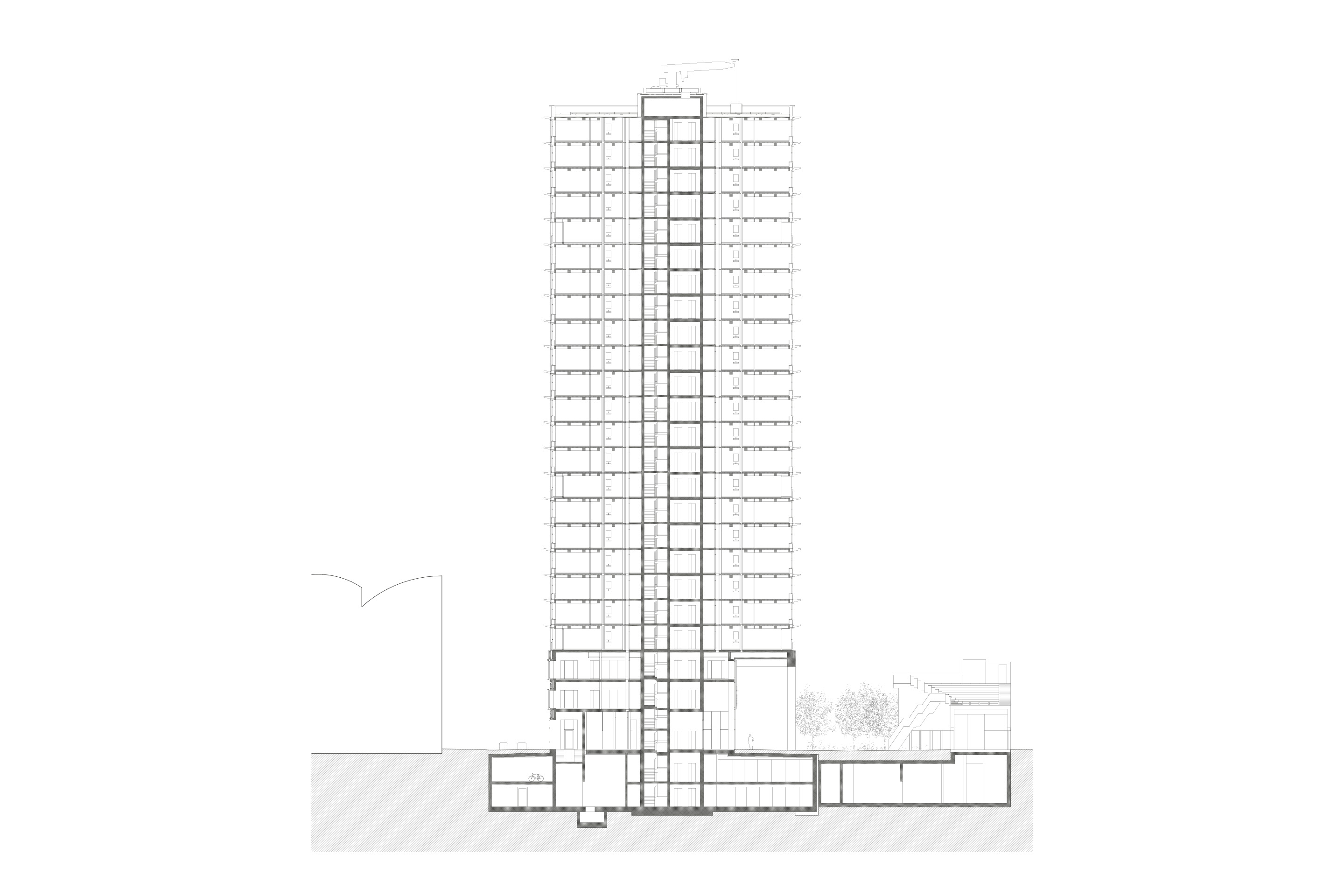

Der 24-geschossige Wohnturm basiert auf einem bestechend einfachen strukturellen Prinzip, das als ikonisches Wettbewerbsmodell die Jury begeisterte: Aus einem dreigeschossigen Betontisch ragt ein zentraler Betonkern für Vertikalerschliessung und Aussteifung empor. Die Wohnnutzung findet um diesen Kern herum statt: Ein modulares Holzbetonhybridtragwerk wird als Stützen-Platten-System gestapelt und prägt zugleich die Wohnungstypologien und die Raumwirkung.

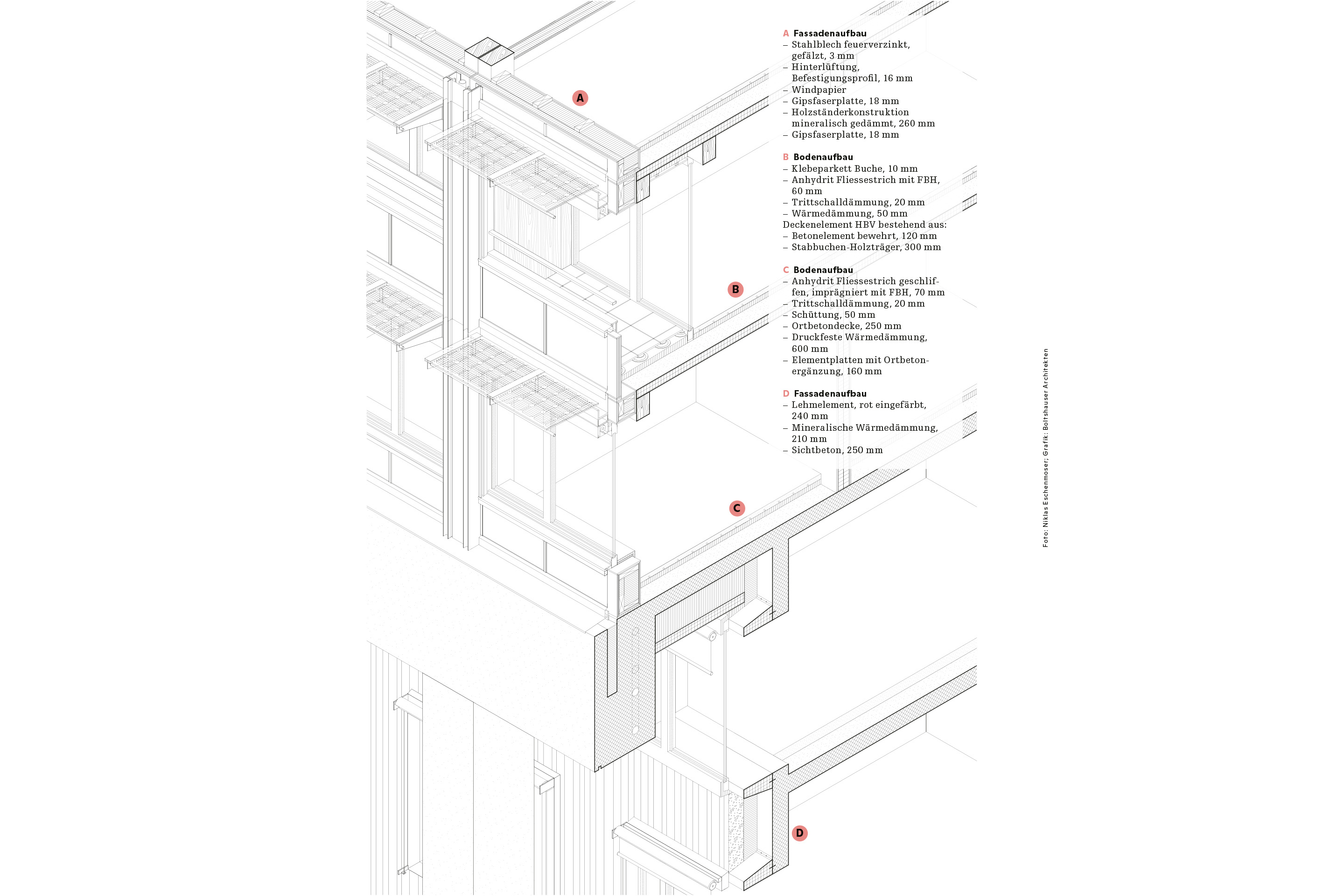

Vollholzstützen leisten die vertikale Lastabtragung. In den Holz-Beton-Verbundrippendecken (HBV) übernehmen die Holzträger die Zuganteile, die auf 12 cm reduzierten Betondecken den Druckanteil. Der hohe Holzanteil im Primärtragwerk mindert das Gesamtgewicht, was eine Flachfundation ohne Pfählung ermöglicht – und so signifikant Ressourcen und graue Energie einspart.

Auch die weiteren Bauteile und insbesondere die Fassade in Leichtbauweise folgen der Prämisse, Gewicht zu sparen. Nur kopfschüttelnd erinnert man sich an den Trend schwerer vorfabrizierter Betonfassaden, der bis heute nachwirkt wie beispielsweise beim Tramdepot Hard in Zürich.

Artikel aus früheren Heften und weitere Onlinebeiträge zum Zwhatt-Areal finden Sie in unserem e-Dossier Zwhatt-Areal.

Um dem Ziel von Netto-Null und ressourcenschonendem Bauen näher zu kommen, zogen die Planenden für die Konzeption des H1 verschiedene Konsequenzen: Das Hochhaus verzichtet mit einem autoarmen Verkehrskonzept auf die Tiefgarage und ist eingebettet in ein fussläufiges Quartier; die Wohnungen sind kompakt und flexibel geschnitten.

Mit den horizontal gestellten PV-Elementen als Brisesoleils wird Strom erzeugt und die Fassade verschattet. Das Buchenholz aus dem Jura ist in der Schweiz zu Stützen und Trägern verarbeitet worden und wo möglich wurde mit Lehm anstatt Beton gearbeitet. Als archaisch-anekdotisches Zeichen für «Wir bauen nachhaltig!» kann die Lehmrückwand im überhohen Sockel gelesen werden .

Gemäss den Architekten werden dank dieser Bauweise 20 % der Emissionen im Primärtragwerk gegenüber einem konventionellen Stahlbetontragwerk vermieden.

Die Paradoxien des Wohnturms

Der Gebäudetypus Hochhaus führt zu einem Zielkonflikt: Mit den hohen Anforderungen an Statik und Brandschutz ist ein substanzieller Teil nur in Beton realisierbar; Holz kann nur eingeschränkt zum Hauptmaterial werden. Das Wohnhochhaus minimiert zwar den Bodenverbrauch und erhöht die Ausnützung, es verhindert aber auch eine emissionsneutrale Bauweise – auch wenn es den Architektinnen und Architekten gelingt, die Fundamente auf ein Minimum zu reduzieren.

Der H1 verzichtet auf Wohnexperimente und verteilt auf 21 Geschosse 156 marktkonforme Wohnungen. Die modularen Grundrisse werden vom zentralen Kern als Achtspänner erschlossen. Mit der Bündelung der Erschliessung geht eine räumliche Kompression auf den Stockwerken einher: Der Weg vom Lift zur Wohnung weckt Assoziationen an Untergeschosse – nicht wegen der Materialität, sondern wegen der eng geführten Raumsequenz.

Für ein stockwerkbezogenes Gemeinschaftsleben bietet die Typologie keinen Raum. Doch auf halber Gebäudehöhe befindet sich ein zweigeschossiger Gemeinschaftsraum mit Waschsalon als informeller Begegnungsort und spektakulärer Zusatzraum.

Dramatisch erlebt man hingegen die Wohnungstüre als Schwelle, von der man in die Aussicht über das Furttal eintaucht. Hier entfaltet sich der Reiz vom Wohnen im Turm: als räumliche Entrückung und als anonyme visuelle Teilhabe am Leben unten im Zwhatt-Areal.

Die Peri-Urbanisierung des Furttals

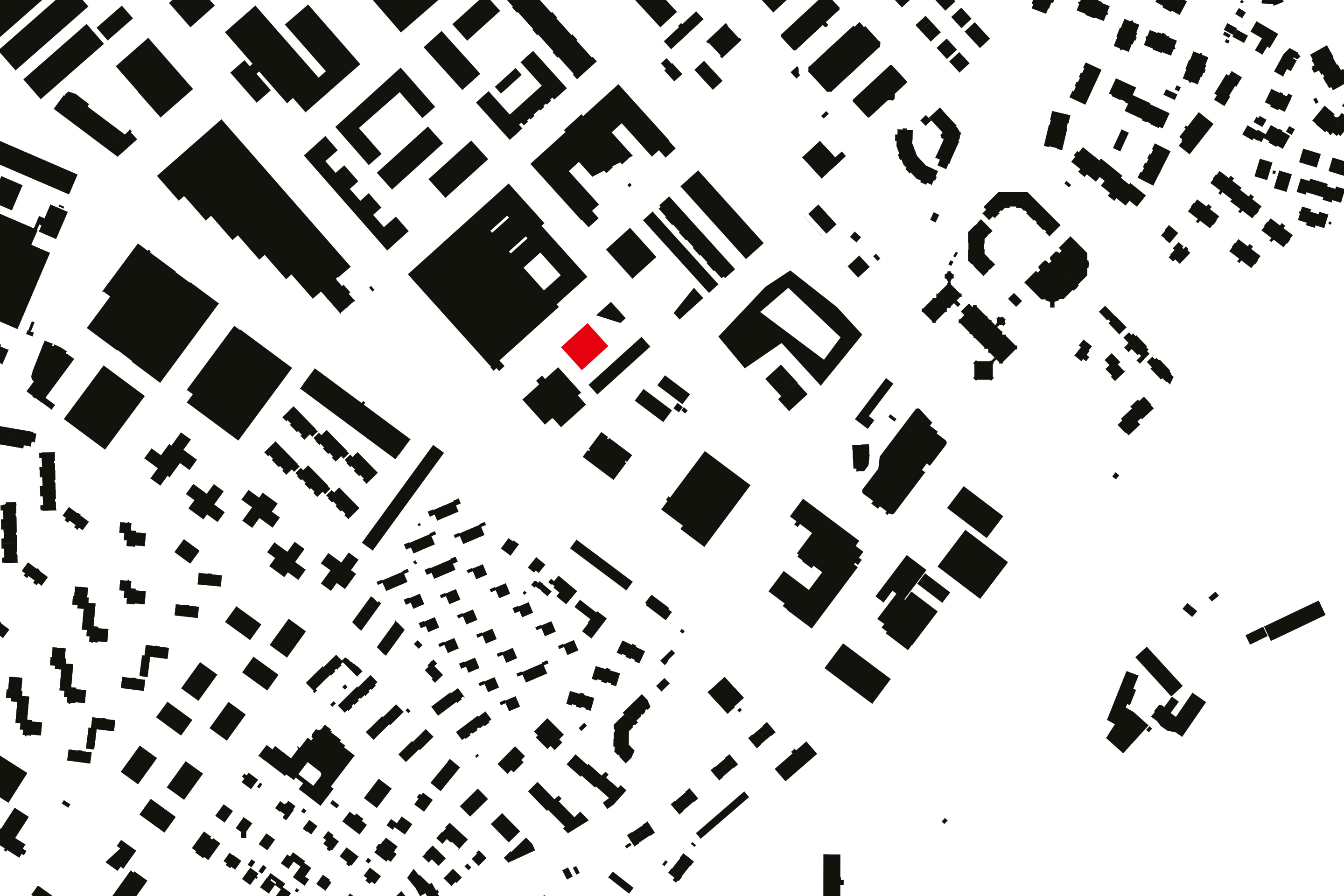

Das Wohnhochhaus H1 überragt gemeinsam mit dem Turm von Studio Märkli die verschiedenartigen Bauten des Zwhatt-Areals – der Gestaltungsplan ist ebenfalls von Studio Märkli. Als Pilot bildet das Zwhatt das Mittelstück einer Entwicklungsachse nördlich vom Bahnhof Regensdorf, die sukzessive die bestehende Gewerbezone überformen wird.

Hier, an der Bruchkante zwischen Stadt und Landschaft, zeigen sich die Probleme und Potenziale der momentanen Urbanisierung: Einerseits ist Regensdorf ein endloses Stakkato an Widersprüchen, andererseits spiegelt sich in der Stadtlandschaft unsere offene, pluralistische Gesellschaft. Märklis Konglomerat an vielgestaltigen Bauten schreibt die generische Heterogenität sinnhaft weiter und verdichtet sie.

Hierzu passt, dass die Silhouette des Längsbaus von Lütjens Padmanabhan vertikaler erscheint als der Wohnturm H1. Diese Ambivalenz kennt man aus asiatischen Städten, aber sie funktioniert auch in der Zürcher Agglomeration. Die Setzung der Baukörper ist mit den zeitgenössischen städtebaulichen Herausforderungen kompatibel: War Schattenwurf vor Kurzem ein Killerargument für Projekte, werden hier Bauten zugunsten der stadtphysikalischen Performanz extra eng zusammengeschoben, um die Freiräume zu beschatten. Von Weitem treten die beiden 75 m hohen Wohntürme als Orientierungspunkte in Erscheinung und reihen sich als Duo in die lose Silhouette ein, die das heterogene Zürcher Umland prägt: Eine zufällige Sequenz mit Ballungen, die mit Hochhäusern als vertikalen Markern baulich akzentuiert wird.

Altes und neues Zentrum

Aus der Distanz ist erkennbar welcher Zeit die neuen Hochhäuser entstammen: Die heutigen Volumen auf dem Zwhatt-Areal sind kompakter als die älteren Bauten des benachbarten Zentrums von den Architekten Flubacher und Rütti von 1973. Deren drei Wohnhochhäuser wurden als Reaktion auf den Wachstumsdruck mit Vorfabrikation von Göhner gebaut. In der Mitte befindet sich ein erhöhtes Deck mit öffentlichen Räumen und Einkaufszentrum – ein Stadtraum, der sich heute wie ein überholtes Relikt anfühlt.

Fünfzig Jahre später wird mit dem Zwhatt erneut ein grosses Areal mit erweiterten Nutzungen entwickelt, das als Stadt in der Stadt funktioniert. War das Zentrum Regensdorf noch dem Autoverkehr verpflichtet, ist das Zwhatt-Areal konsequent an den öffentlichen Verkehr geknüpft. Ansonsten stehen beide Stadteile – trotz der vorhandenen Gewerbeflächen – in der Tradition vom Wohnen am Stadtrand und einem Arbeitsweg durch die Agglomeration.

Was das Zwhatt-Areal von der alten Zentrumsüberbauung Regensdorf unterscheidet, ist, dass es wandlungsfähig und entwicklungsoffen erscheint: Aus der Nähe wandelt sich die massige Silhouette des H1 und das Hochhaus wirkt zugänglich, leicht und offen. Der überhohe Sockelbereich mit den auskragenden Ecken strahlt eine selbstbewusste Urbanität aus und hat zugleich eine grosse Aufenthaltsqualität und Strahlkraft hinein ins Quartier.

Wie ein Federkleid überziehen die ausgestellten PV-Paneele die filigrane Fassade und verschleiern eine eindeutige Zuschreibung als Wohnturm. Gut möglich, dass das Hochhaus dank dieser Ambivalenz und dem adaptierbaren, modularen Grundrissprinzip über die Zeit auch andere Nutzungen beherbergen wird.

Bau des Übergangs

Die Hauptaufgabe auf dem Weg zu Netto-Null und einer emissionsarmen Bauindustrie bleibt trotz der Wachstumsprognosen weniger zu bauen. Darum ergibt sich ein differenziertes Für und Wider für den Wohnturm H1. Denn egal wie klimawandelangepasst die Stadträume des Zwhatt-Areals sind, egal wie nachhaltig die Bauweise des H1 ist: Das Gesamtprojekt folgt dem modernistischen Schema einer Neubausiedlung am Stadtrand – stellt hier aber alle Parameter optimal ein.

Die Gesamtbetrachtung zeigt auf, wie hoch die Messlatte für Architektur inzwischen ist. Dass das Wohnhochhaus H1 baulich-konstruktiv wegweisend ist und als Benchmark die Baubranche bezüglich Emissionsvermeidung und nachhaltigem Ressourceneinsatz in die richtige Richtung zieht, ist ein immenser Erfolg.

Die Architekten sprechen von einem «Bau des Übergangs, des Paradigmenwechsels». Der H1 ist ein wichtiger Schritt – aber es bleibt ein weiter Weg zur Klimaneutralität!

Holzhybridhochhaus H1 Zwhatt-Areal, Regensdorf

Bauherrschaft

Anlagestiftung Pensimo, Zürich

Architektur

Boltshauser Architekten, Zürich

Tragkonstruktion

Ingenieurgemeinschaft B3 Kolb, Romanshorn; Schnetzer Puskas Ingenieure, Basel

HLK-Planung

Waldhauser + Hermann, Münchenstein

Sanitärplanung

Balzer Ingenieure, Chur

Bauphysik

Amstein-Walthert, Zürich

Elektroplanung

IBG B. Graf Engineering, St. Gallen

Lichtplanung

Reflexion, Zürich

Brandschutzplaner

B3 Kolb, Romanshorn

Landschaftsarchitektur

Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau, Zürich

Baumanagement

Jaeger Baumanagement, Zürich; Boltshauser Architekten, Zürich

Fassadenplanung

Feroplan Engineering, Zürich

Fenster

4B, Hochdorf

Kunst am Bau

Atelier für Sonderaufgaben, St. Gallen

Auszeichnungen

Holcim Awards Anerkennungspreis Europa für Nachhaltiges Bauen 2023

Art der verbauten Solarpanels, Leistung

Dach: monofaziale Solarzellen,

Leistung 54 kWp

Horizontale Fassadenmodule: bifaziale Solarzellen, Leistung 188 kWp

Grundfläche (SIA 416)

697 m²

Geschossfläche (SIA 416)

18 380 m²

Volumen (SIA 416)

54 000 m³

Fertigstellung

Juni 2025

Fassadenmaterial

Metall/horizontale Solarpanels als Brise Soleil

Nutzungen

Wohnen, Gewerbe, Gemeinschaftsraum

Vergabeform

Studienauftrag, 1. Preis, 2019

Energieversorgung

Areal-Energiezentrale mit Grundwasserwärmepumpen