Hölzernes Theaterprovisorium St. Gallen in Ingolstadt

Wiedernutzung an neuem Standort

Ein hölzernes Provisorium für bis zu 500 Personen, das während der dreijährigen Sanierungsarbeiten am St. Galler Stadttheater zum Einsatz kam, steht nun in Ingolstadt. Doch die Weiternutzung am neuen Standort war auch mit Schwierigkeiten verbunden.

Ein Streifen blauen Himmels öffnet sich über der zukünftigen Interimsspielstätte des Ingolstädter Theaters, die Morgensonne lässt die Zinkfassade des Holzbaus silbern schimmern. Ab diesem Sommer sollen hier am Glacis in Ingolstadt erste Aufführungen des Stadttheaters stattfinden. Denn im Jahr 2027 wird das denkmalgeschützte Repertoiretheater aus den 1960er-Jahren für Sanierungsarbeiten geschlossen und der Betrieb für einige Spielzeiten ganz in das Provisorium ziehen.

Der Holzbau – seit Anfang März bezugsbereit – ist eines von vielen Theaterprovisorien, die momentan die Sanierungsarbeiten an in die Jahre gekommenen Kulturbauten überbrücken. Doch der Bau in Ingolstadt hat den anderen Provisorien etwas voraus: Er hat bereits zwei Spielzeiten in St. Gallen durchlebt, bevor er in der Schweiz demontiert und nach Deutschland transportiert wurde, um dort für bis zu zwölf weitere Jahre als Spielstätte zu dienen.

Aus der Not geboren: das St. Galler Provisorium

Wie das Ingolstädter ist auch das St. Galler Stadttheater ein Vorzeigebau des Brutalismus und steht unter Denkmalschutz. 2014 wurde der Auftrag für die Generalüberholung des Paillard’schen Baus an Gähler Flühler Fankhauser Architekten vergeben (vgl. TEC21 34–35/2023 «The Show Must Go On»).

Für die Bauzeit wollte die Stadt ein Provisorium in Zeltbauweise bereitstellen, doch dies erwies sich als komplizierter als gedacht. Mit näher rückendem Sanierungsbeginn und aus Sorge, in Verzug zu kommen, schlugen Architekt Bernhard Flühler und sein Team vor, selbst einen Interimsbau zu entwerfen, der weder Spiel- noch Bauzeit beeinträchtigen würde.

Weitere Beiträge zum Thema Theater finden sich in unserem digitalen Dossier.

Als Kompromiss zwischen Stadt, Theater und Nachbarn entschied man sich, das Provisorium in direkter Nachbarschaft zum Altbau zu errichten. Zwar musste für die dreijährige Bauzeit der kurz zuvor fertiggestellte Brühl-Park auf dem Dach einer Tiefgarage überbaut werden, doch die Vorteile überwogen: Das Theater behielt seine Adresse bei, die Werkstätten im Altbau konnten weiterbetrieben und die Garderoben der benachbarten Tonhalle mitbenutzt werden.

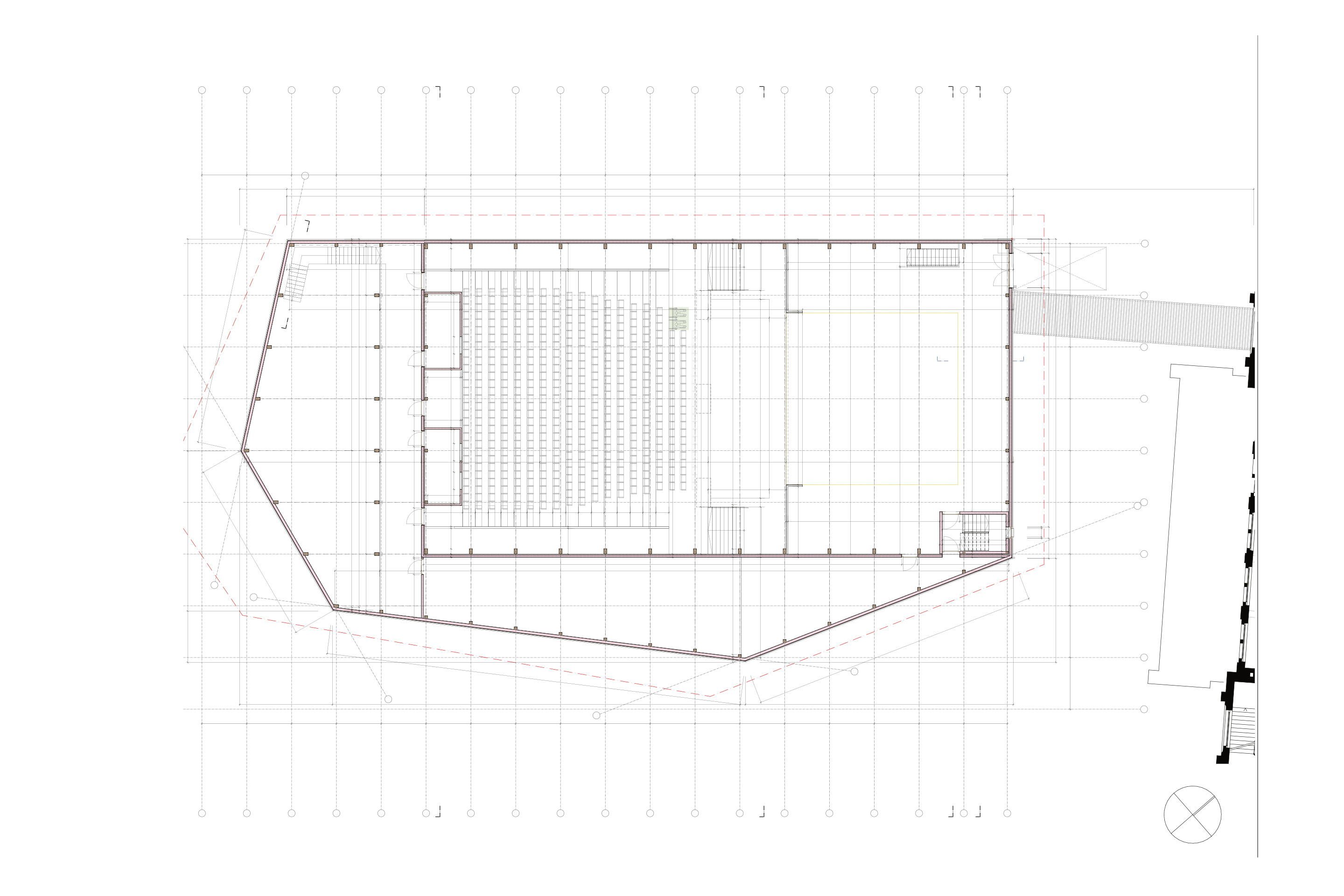

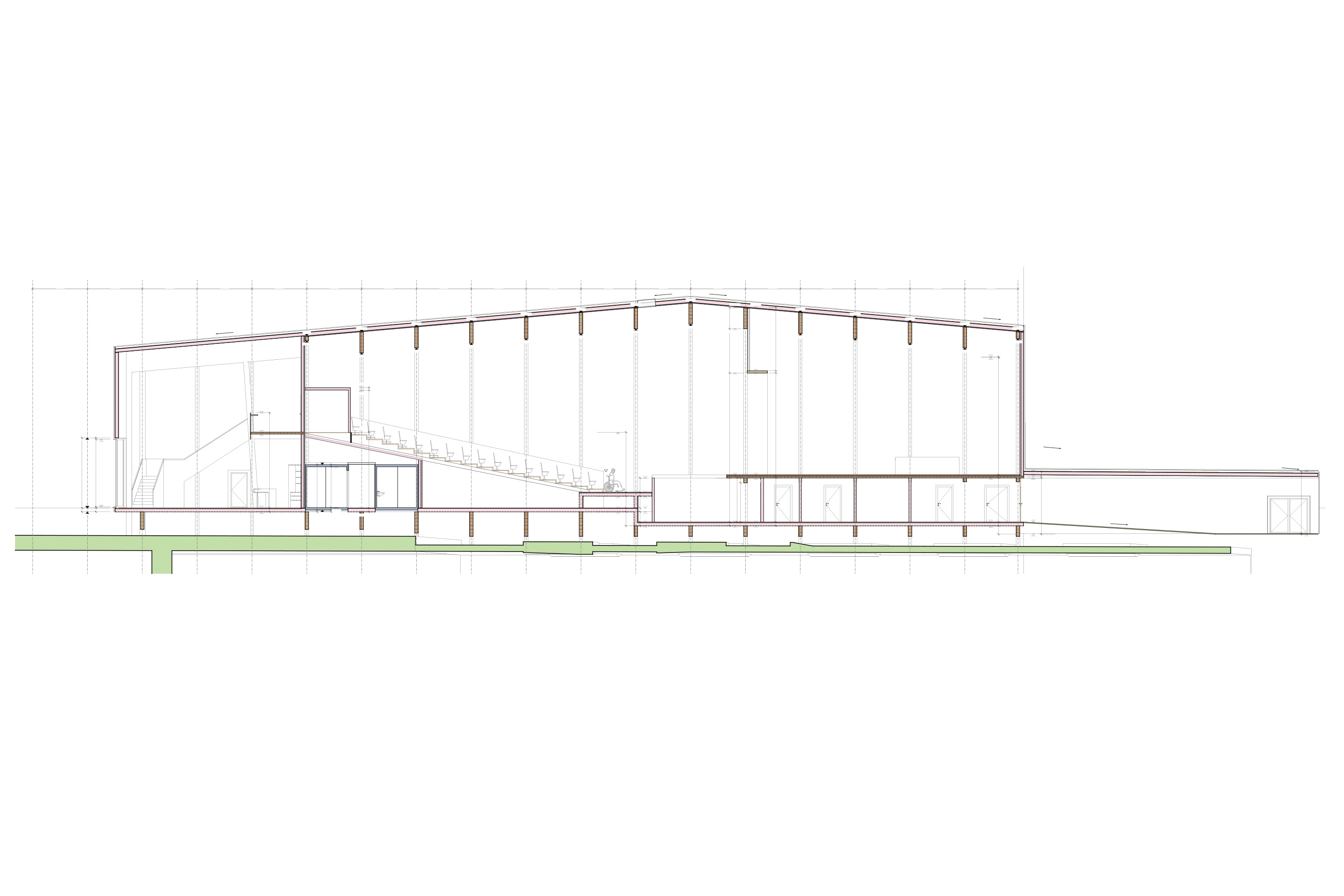

Es galt also, einen minimalinvasiven Bau zu entwerfen, der keine neuen Fundamente benötigte, solange seine Gesamtlast die Last des abgetragenen Erdreichs auf der Tiefgarage nicht überschritt. Ein Holzelementbau wurde ausgeschrieben, dessen Lasten punktuell auf das Stahlbetondach abgeleitet werden sollten. Blumer Lehmann bekam den Auftrag und fertigte die insgesamt 350 m3 Fichten- und Tannenholzelemente im eigenen Werk in Gossau SG vor. Nur die Nasszellen wurden nicht aus Holz gebaut, sondern fanden in Containern Platz.

Der hölzerne Kristall

Die Kubatur des Interimstheaters folgt der Wegführung zwischen dem polyhexagonalen Bestandstheater und der historistischen Tonhalle. Grosse Fenster vom Foyer zum Park sollten die Theatergastronomie auch ausserhalb der Veranstaltungen beleben und rahmten den Blick auf eine Skulptur von Max Bill, die bereits im Park stand und nicht verrückt werden durfte. Ein Fassadenknick markiert damals wie heute den Eingang der Interimsspielstätte – in St. Gallen vis-à-vis des Bestandseingangs und nun in Verlängerung des Fusswegs aus der Ingolstädter Altstadt.

Lesen Sie auch:

Dauerhaft temporär

Ein pavillonartiger Dachaufbau überbrückt die gröbsten Raumengpässe des Opernhauses Zürich.

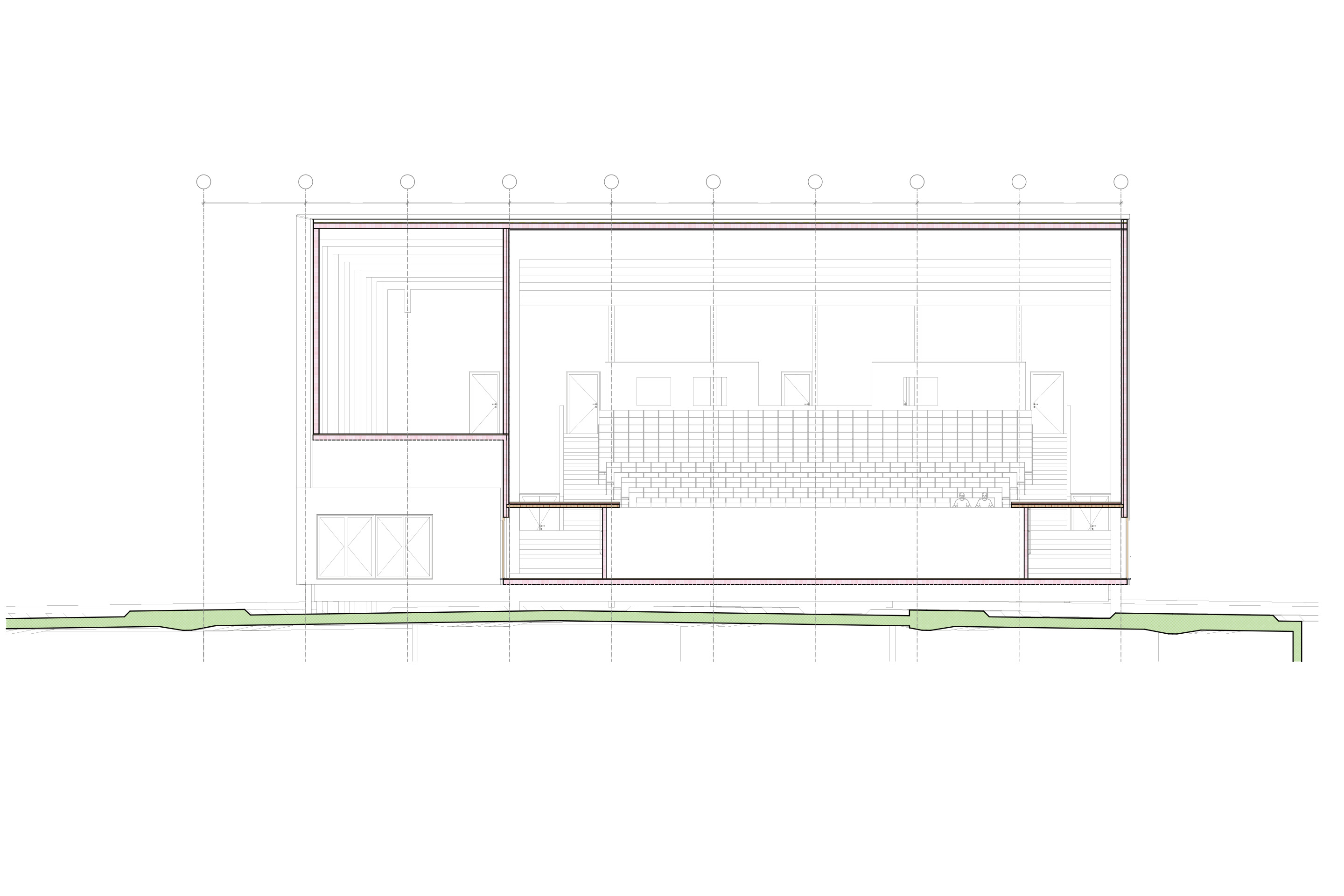

Vom Eingang führt eine Rampe an den Garderoben vorbei zum Foyer, dessen Bar von einer Empore gefasst wird. Zwei Türen öffnen sich in den Saal, in dem man barrierefrei bis in die erste Reihe gelangt. Von hier aus erreicht das Publikum über die abgetreppten Besucherreihen die Empore im Obergeschoss. Mitarbeitende des Theaters kommen durch eine unscheinbare Tür neben dem Haupteingang direkt in die Räume hinter der Bühne. In St. Gallen bestand ausserdem ein Anschluss an die Garderoben der Tonhalle.

Der gesamte Bau spielt mit der leichten Topografie des Tiefgaragendachs, das zur Bühne hin abschüssig ist und somit die Unterbringung der Garderoben und des Orchestergrabens unterhalb der Bühne vereinfachte. Diese Topografie wurde in Ingolstadt durch eine Aufständerung des Theaters aufgenommen.

Temporäre Holzbauten zum Wiederverwenden in TEC21 8/2025.

Die äussere kristalline Form des Baus wird durch die Materialität der Fassade unterstrichen. Inspiriert von der Patina der alten Hangarfassaden in Altenrhein, entschied sich Flühler gegen eine Holzfassade und für die sowohl robuste als auch günstige Zinkblechfassade. Diese homogene Gebäudehülle tritt in einen Dialog mit dem Sichtbeton des Altbaus, unterstreicht die Temporalität und reflektiert zugleich die Lichtstimmung im Park – sowohl in der Ostschweiz als auch in Oberbayern.

Umzug statt Bauteilbasar

Teil des Auftrags von Blumer Lehmann war neben der Werkplanung und Montage des Provisoriums auch die Demontage und allfällige Überlegungen zum Verbleib der Bauteile. Eine Wiederverwertbarkeit war zwar keine Bedingung, entspricht aber den grundlegenden Ansprüchen der Firma an ihre temporären Bauten, zumal sortenrein trennbare konstruktive Verbindungen im Holzbau ein Leichtes sind.

Obwohl also der Ab- und Wiederaufbau in technischer Hinsicht gewährleistet war, erwies es sich als schwierig, einen Nachnutzer zu finden. Zwar meldeten sich zahlreiche Interessierte aus der ganzen Schweiz, doch für die meisten Nutzungen wären umfangreiche Anpassungen notwendig gewesen, was schliesslich zu unverhältnismässig hohen Kosten im Vergleich zu einem Neubau geführt hätte.

Währenddessen wurde in Ingolstadt seit 25 Jahren über Form und Standort einer Interimsspielstätte diskutiert: Die Vorschläge waren stets zu teuer, unrealistisch oder wurden durch Bürgerentscheide abgelehnt. Bis man bei der Ingolstädter Kommunalbauten GmbH (INKoBau) durch einen Zufall von der St. Galler Suche nach Nachnutzern für das Provisorium erfuhr.

Zu diesem Zeitpunkt war in der Ostschweiz die Planung für den Abriss bereits weit fortgeschritten und es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit vonseiten der Ingolstädter, dass sie es mit der Übernahme des Theaters ernst meinten. Das Gebäude wurde der INKoBau schliesslich geschenkt, unter der Bedingung, dass Abbau und Transport von den Deutschen gezahlt würden, was Blumer Lehmann die Kosten des Abbruchs und die Organisation des letztlich geplanten Bauteilbasars ersparte.

Der Elementbau wurde in St. Gallen demontiert, auf Tiefladern in das 300 km entfernte Ingolstadt gebracht und dort von der Montagefirma, die bereits für den ersten Auf- und Abbau verantwortlich gewesen war, wieder aufgebaut.

Balanceakt zwischen Zirkularität und Baurecht

Stefan Mayer, Architekt und technischer Leiter der INKoBau, hat mit geringen Mitteln das an den Standort St. Gallen angepasste Holztheater in die Ingolstädter Situation eingefügt. Am Standort des vor fast zehn Jahren abgebrochenen Hallenbads soll langfristig eine Jugendherberge entstehen. Da die Planungen noch in den Kinderschuhen stecken, schlug Mayer die brachliegende Fläche als Bauplatz für das Provisorium aus der Schweiz vor.

Während die Eingangssituation in St. Gallen einer höhlenhaften Öffnung des skulpturalen Baukörpers entsprach, wird in Ingolstadt der Fassadeneinschnitt und somit die Räumlichkeit zum prägenden Element. Zusammen mit dem von Sträuchern gefassten Grünraum spannt sich ein Vorplatz auf, der zum Versammeln einlädt. Im Südosten öffnen sich die Fenster des Foyers zum Ufer des alten Befestigungsgrabens. Einer der wenigen Eingriffe in die Gebäudehülle war der Einbau zusätzlicher Entlüftungsfenster, die anstelle von Rauchklappen auf dem Dach die Foyerfensterfront in das Emporengeschoss erweitern.

Die Bühnenbilder werden auf der Rückseite des Gebäudes, oberhalb der ehemaligen Verbindung zur Tonhalle, über den einstigen Werkhof des Hallenbads angeliefert. Die Vorbereitungen des Bauplatzes beschränkten sich auf das Ziehen neuer Streifenfundamente und landschaftsarchitektonische Eingriffe. Durch die Wahl des Grundstücks kommt es zu keiner zusätzlichen Flächenversiegelung.

Als 2016 ein Pariser Theaterprovisorium nach Genf transloziert wurde, musste es massiv vergrössert werden, was am Ende zu Baukosten von über 11 Mio. Franken führte. In Ingolstadt ergeben sich die 3 Mio. Euro Transport- und Umbaukosten lediglich aus baurechtlichen Anpassungen, dem Verlegen neuer Leitungen sowie praktisch notwendigen Änderungen wie dem Austauschen der Schweizer mit deutschen Steckdosen.

Der einzige Luxus, den sich das Ingolstädter Theater gönnt, ist ein frischer Anstrich der zuvor roh belassenen, aber in der Zwischenlagerung verschmutzten Innenwände. Sicherlich wären Kosten und Aufwand geringer gewesen, hätte man einen grenzüberschreitenden Umzug vermieden. Neben den fremden Steckdosen entsprachen auch die Lösungen für Lüftung, Fluchtwege und Barrierefreiheit, die sich in St. Gallen bewährt hatten, nicht den deutschen Anforderungen.

Grundsätzlich scheint die grösste Hürde bei der Wiederverwendung von Provisorien bürokratisch zu sein. Die verantwortliche Montagefirma traut dem Bau noch mindestens einen Ab- und Aufbau zu. Doch Baurecht und Normen erschweren den Prozess, was die Frage aufwirft, ob es neue Ideen benötigt, wie zum Beispiel vereinfachte Genehmigungsprozesse für Interimsbauten, die sich bereits andernorts bewährt haben.

Theaterprovisorium St. Gallen Interimstheater Ingolstadt

Architektur

Gähler Flühler Fankhauser Architekten, St. Gallen; Stefan Mayer, INKoBau, Ingolstadt

Fertigstellung

2022 (St. Gallen); 2025 (Ingolstadt)

Bauherrschaft

HBA Kanton St. Gallen; Stadt Ingolstadt

Generalunternehmung

Blumer Lehmann, Gossau SG