Umbau Ackersteinstrasse: Ein harmonisch ungleiches Paar

Baubüro in situ sanierte ein im Jahr 1937 erstelltes Einfamilienhaus in Zürich. Ergänzt mit einem Anbau ergaben sich daraus drei neue, sehr unterschiedliche Geschosswohnungen.

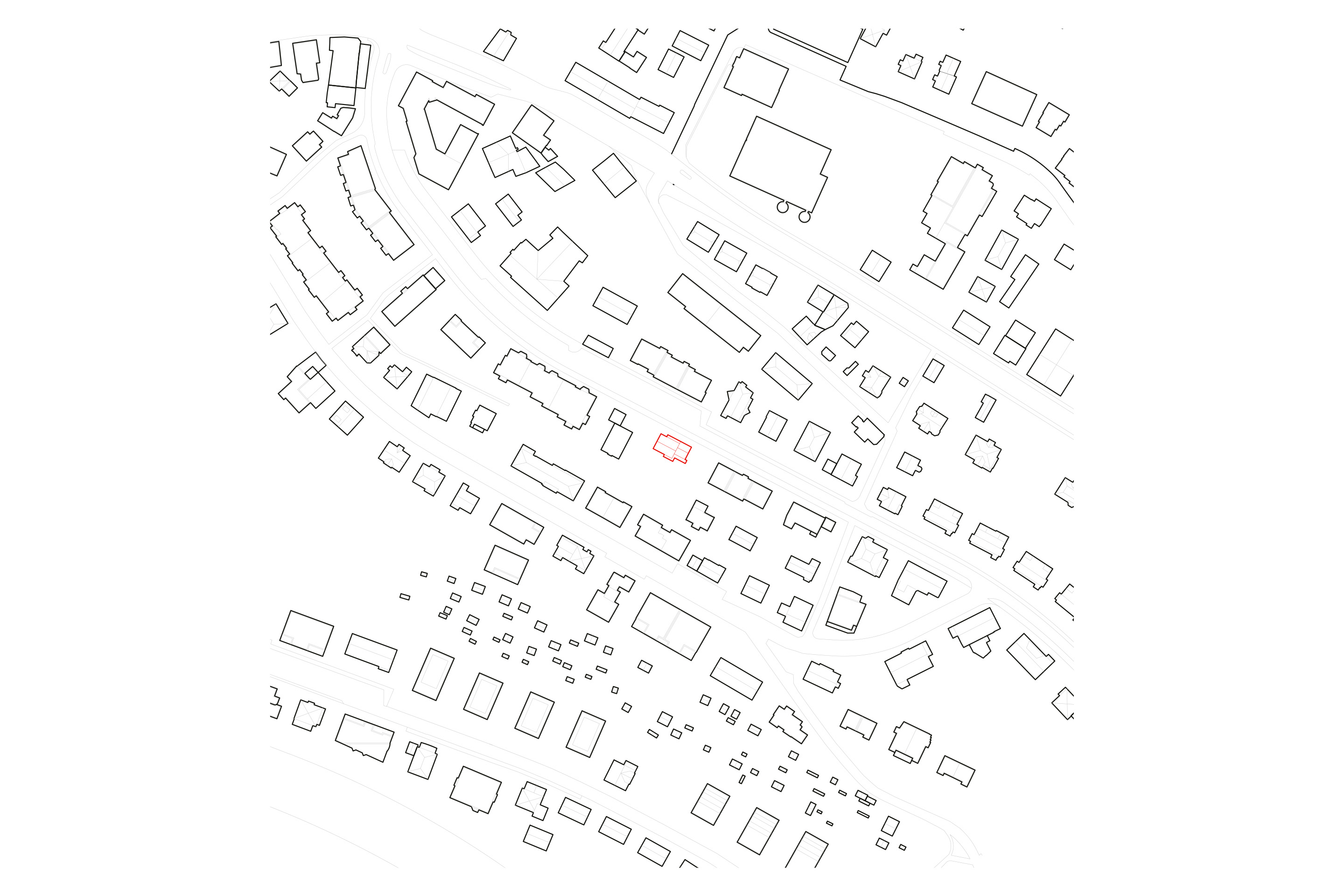

Eine grosse Qualität des Quartiers Höngg sind die Gärten und die alten Bäume, die den Grünraum trotz Zäunen als Ganzes ablesbar machen. Mitten in der lockeren Bebauung mit Gebäuden aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts befindet sich das Haus der Brüder Arn.

Als die Heizung ersetzt werden musste und damit auch die Frage nach einer Wärmedämmung aufkam, entschieden sie sich, aus dem Ein- ein Mehrfamilienhaus zu machen, und vergaben einen Studienauftrag an drei Architekturbüros. Ihr Wunsch, den roten Faden des Ortsbilds zu erhalten, legte nahe, das bestehende Haus und den Garten respektvoll in das Projekt einzubeziehen.

Ersetzen oder Weiterbauen?

Ein Team schlug einen Ersatzneubau vor, der ein höheres Gebäude mit grösserer Ausnutzung ermöglicht hätte. Ein Teil des rückwärtigen Hanggartens wäre diesem jedoch zum Opfer gefallen. Der Vorschlag von baubüro in situ mit einem Anbau ermöglichte den Erhalt des Gartens und bildet optisch eine Einheit mit der hangseitigen leeren Parzelle, die an die untere Häuserzeile angrenzt.

Garage wird Waschküche

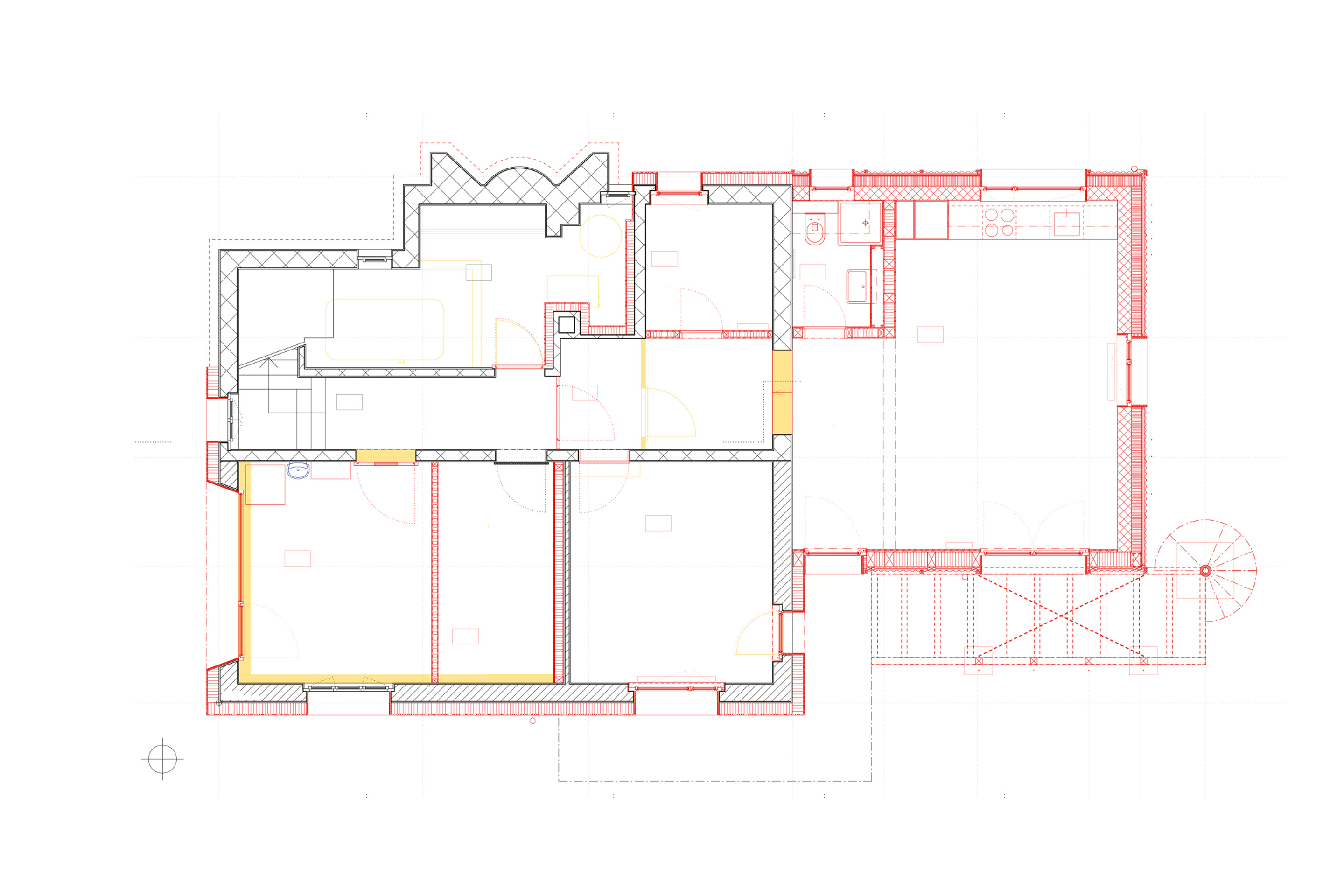

Der von allen geschätzte Garten war in dieser Form aber nur möglich, weil auch autofreies Wohnen eine Vorgabe war und damit die alte Garagenabfahrt aufgehoben werden konnte. In der ehemaligen Garage befindet sich nun hinter einer breiten Glasfront die Waschküche. Das vorgelagerte kleine Plätzchen mit dem alten, wieder eingebauten Kopfsteinpflaster dient als Aussensitzplatz – und erinnert an die Zeit, als es hier rundum Terrassen für den Rebbau gab.

Lesen Sie auch:

Potenzial im Einfamilienhaus

Im Verhältnis zur Lebensdauer eines Gebäudes ist das Einfamilienhaus nur für kurze Zeit das Haus einer Familie. Die längste Zeit wohnen eine bis zwei Personen auf viel Raum, der ihren Bedürfnissen oft nicht mehr gerecht wird. Das Umnutzungspotenzial ist gewaltig, aber nur schwer zu aktivieren.

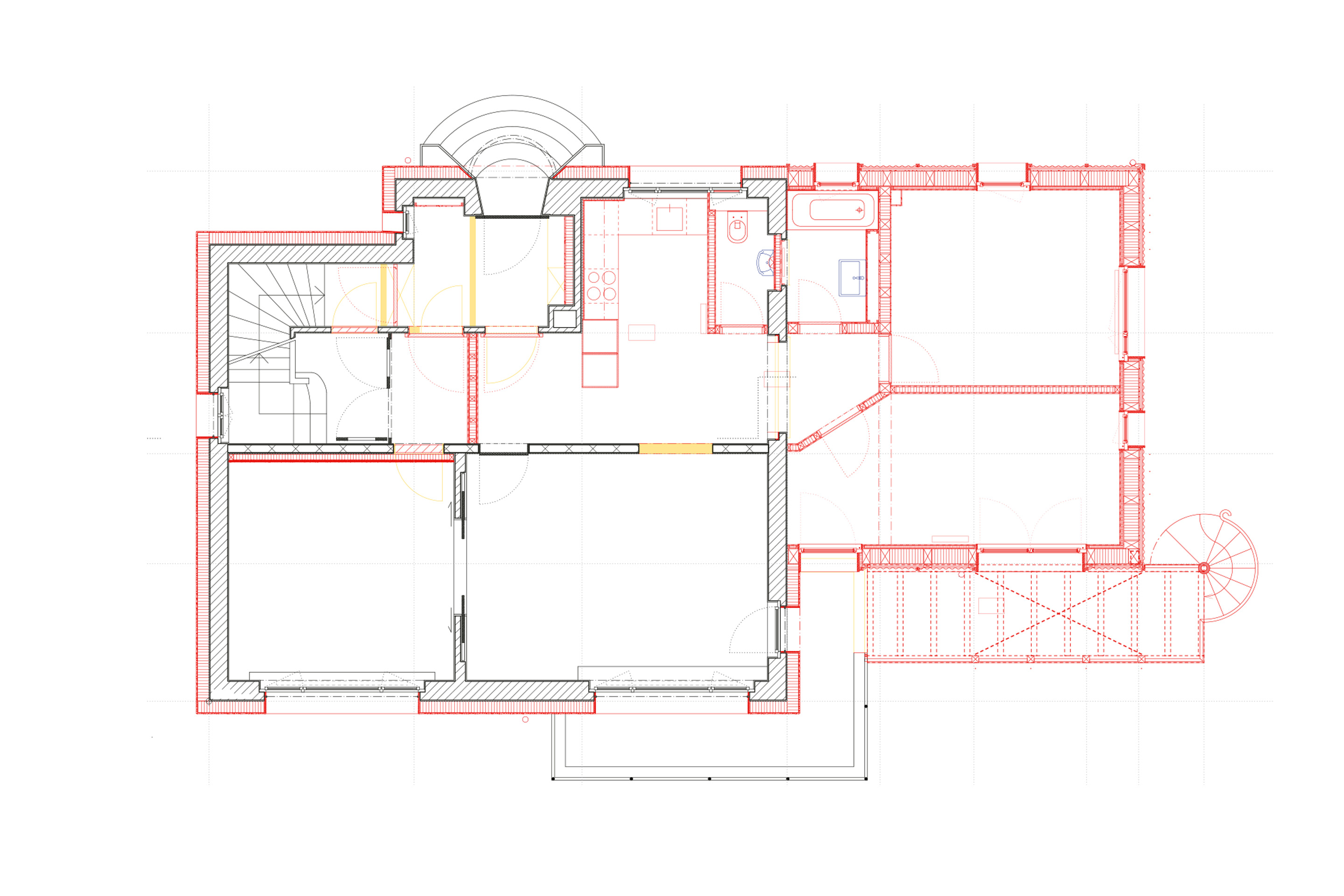

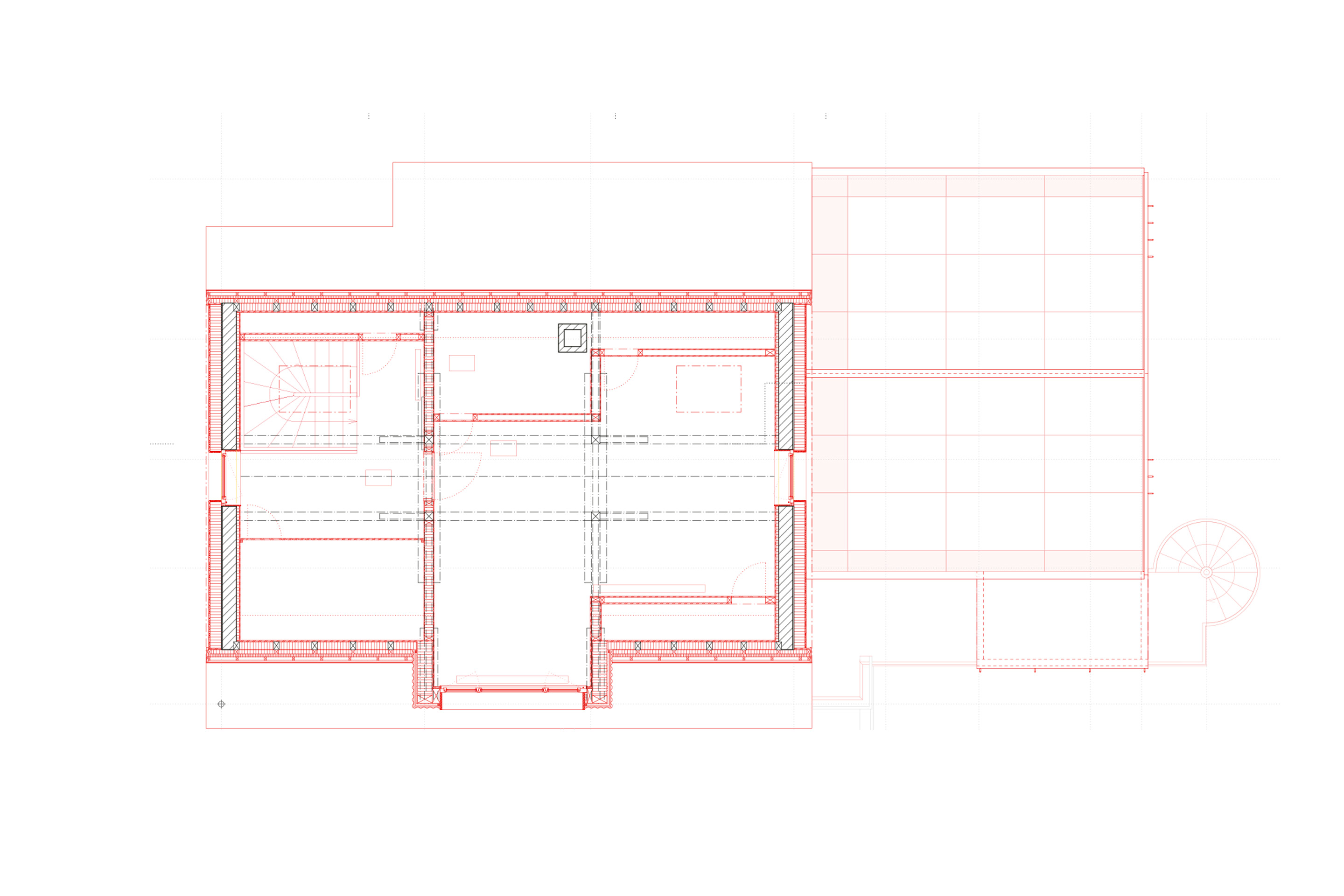

Der dreigeschossige Anbau aus Holzelementen auf einer betonierten Bodenplatte lehnt sich an das bestehende Wohnhaus an, das eine Aussenwärmedämmung erhielt. Der Anbau ist kleiner als der Bestand, was den Erhalt der Eckbalkone ermöglichte. Das neue Haus beginnt nun dort, wo die alten Balkone enden.

Wiederverwendung von Bauteilen

Das Wellblech an der Fassade stammt von einem Industriebau in Neftenbach. Generell sei das praktischerweise gut stapel- und transportierbare Material aus zahlreichen Abbrüchen in grossen Mengen erhältlich, meint Leandra Imgrüth, die Projektleiterin.

Auch die Balkongeländer am Anbau sind wiederverwendet – sie stammen von einem Altersheim in Baden. Der Metallbauer verwendete nicht nur die geraden Stücke, sondern auch die alten Ecken, er musste nur die Elemente neu zusammenfügen und alles frisch lackieren. Auch andere Teile wie Radiatoren und einige Lavabos kommen aus Re-Use-Beständen.

Wellblech und Putz

Die harmonische Gestaltung des Anbaus sticht innen und aussen ins Auge. Im Innern ist er fast ganz mit Holz verkleidet, aussen hebt ihn dagegen seine Wellblechfassade vom verputzten Haus daneben ab. «Über dieses Nebeneinander von Alt und Neu haben wir viel diskutiert», erinnert sich Leandra Imgrüth. Ein bewusster Entscheid waren zum Beispiel die unverputzten Durchbrüche durch die ehemalige Aussenwand im Übergang vom Haupt- zum Anbau.

Statisch unabhängiger Anbau

Eine Erdbebenertüchtigung sollte wegen der damit verbundenen Eingriffstiefe vermieden werden. Der Anbau musste deshalb statisch unabhängig vom Bestand funktionieren. Gleichzeitig sollte es aber zwischen den beiden Volumen keine zusätzliche tragende Wand geben – der Anbau ist somit ein Gebäude mit nur drei Aussenwänden.

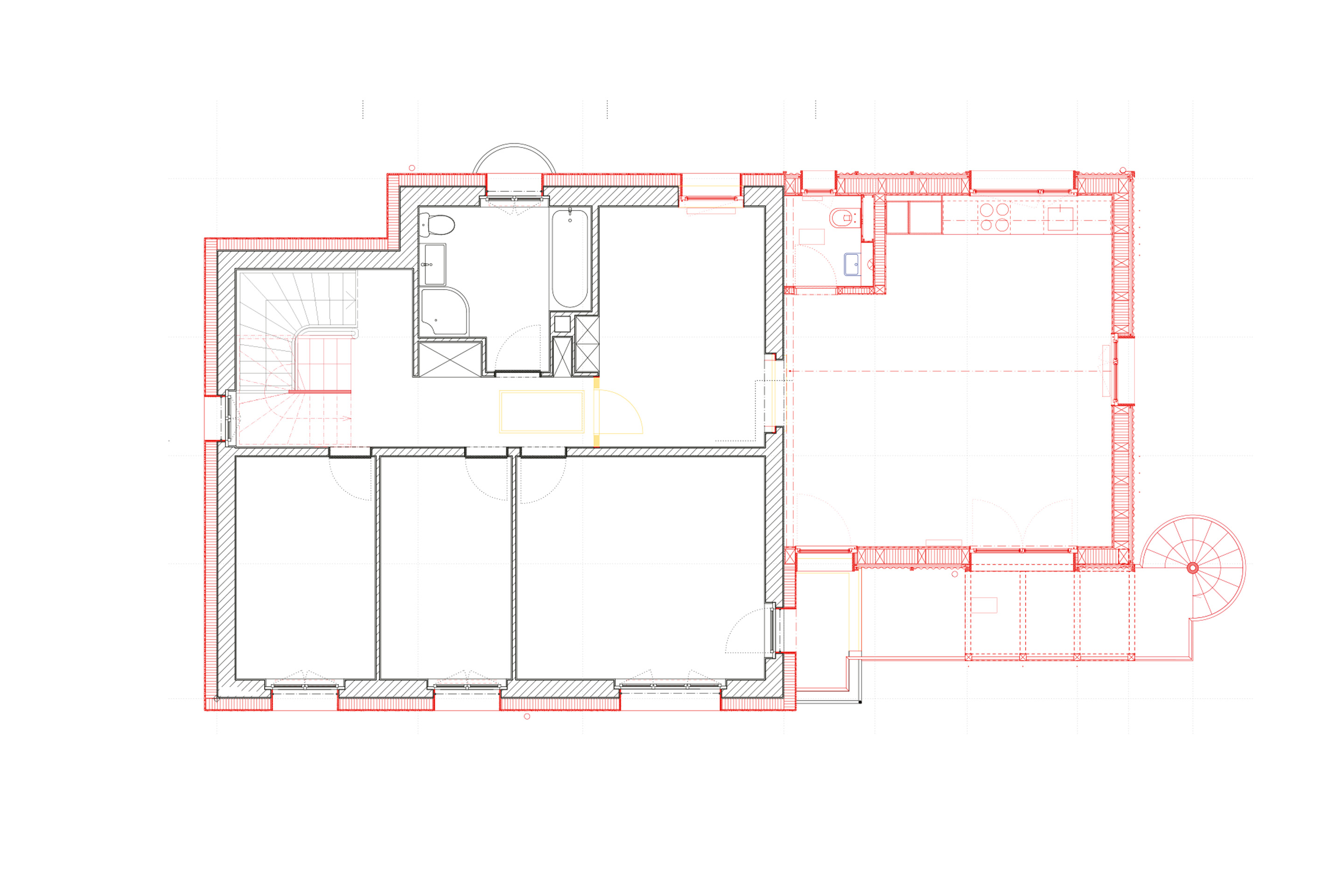

Für den Lastabtrag der Dach- und Deckenkonstruktionen wurde folglich ein durchdachtes Konzept erarbeitet, das sämtlichen Randbedingungen gerecht wird. Durch das Optimieren, Abwägen und Ausloten mehrerer Parameter – insbesondere durch die geschickte Wahl der Spannrichtung und die Reduktion der Deckenstärke – konnte die Bestandswand freigestellt werden. Gleichzeitig liessen sich sowohl die Übergänge zum Bestand als auch die geforderte Raumhöhe einhalten.

Stahlträger aus Fahrleitungsmasten

Die Minimierung der Deckenstärke wiederum wurde durch den Einsatz von Stahlträgern aus wiederverwendeten Fahrleitungsmasten im Unter- und Erdgeschoss realisiert. Die Dachflächen sind jeweils als tragende Scheibe konzipiert, bei der die Lasten ausschliesslich über Aussenwände sowie Zugbänder an den Rändern abgetragen werden. So entstand ein vollständig freigelegtes Dachgeschoss.

Erhöhte Brandschutzanforderungen

Da der Bestand die Höhe von 11 m übersteigt, galten auch für den Anbau erhöhte Anforderungen beim Brandschutz. Das hatte zur Folge, dass beim Anbau zusätzliche Gipsfaserplatten in den Aussenwänden verbaut werden mussten. Die Fluchtwege der Gartengeschosswohnung führen über den Garten, jene der darüber liegenden Wohneinheit über das Podest des Treppenhauses direkt auf die Strasse. Eine weitere bestehende Holztreppe im Innern wird nur von der obersten Wohnung als Fluchtweg genutzt.

Wie so oft bei einem Umbau sahen sich die Architektinnen mit Unvorhergesehenem konfrontiert. So musste man unter anderem Lecks gegen das Erdreich abdichten und verwendete dafür Bitumen. Es hätte vielleicht Alternativen mit Schlemmen gegeben; um dem nachzugehen, fehlte aber leider die Zeit. Auch wurden Dachziegel, die sich überraschend als brüchig erwiesen, hang- und bergseitig durch Solarmodule ersetzt.

Stimmungsvolles Zusammenspiel

Alles in allem entstand ein stimmungsvoller, gut in das Quartier integrierter Wohnbau. Im Innern hebt sich der moderne Teil mit viel Holz vom muralen Bestand mit seinen originalen, hochwertigen und geschmackvollen Parkettböden und Fenstersimsen ab. Man beliess im Altbau auch die Kunststofffenster aus den 1990er-Jahren, die Anschlüsse lassen aber zu, dass in Zukunft ohne viel Aufwand neue Holzfenster eingesetzt werden können.

Auch aussen hat ein ungleiches Paar harmonisch zusammengefunden. Mit einem Ersatzneubau hätte man vielleicht mehr Nutzfläche generiert, aber wohl kaum mehr Atmosphäre geschaffen. Zudem wohnen nun acht Personen in drei Wohnungen anstelle einer Familie in einem Einfamilienhaus – eine gelungene Verdichtung ohne Ersatzneubau.

Dieser Artikel ist erschienen in TEC21 11/2025 «Zukunft Einfamilienhaus». Weitere Beiträge zum Thema finden Sie in dieser Ausgabe.

Wohnhaus an der Ackersteinstrasse, Zürich

Architektur:

baubüro in situ, Zürich

Tragkonstruktion:

ZPF Structure, Basel

HLS-Planung:

Russo Haustechnik-Planung, Winterthur

Elektroplanung:

R + B engineering, Brugg

Landschaftsarchitektur:

ORT, Zürich

Geologie:

SolGeo, Solothurn

Schadstoffexpertise:

Jehle Umweltdienste, Mumpf

Bauphysik:

Lemon Consult, Zürich

Brandschutz:

baubüro in situ, Zürich

Bauteilwiederverwendung:

Zirkular, Zürich