Fachübergreifend vereinfacht

Erneuerung MFH Giacomettistrasse 4, Bern

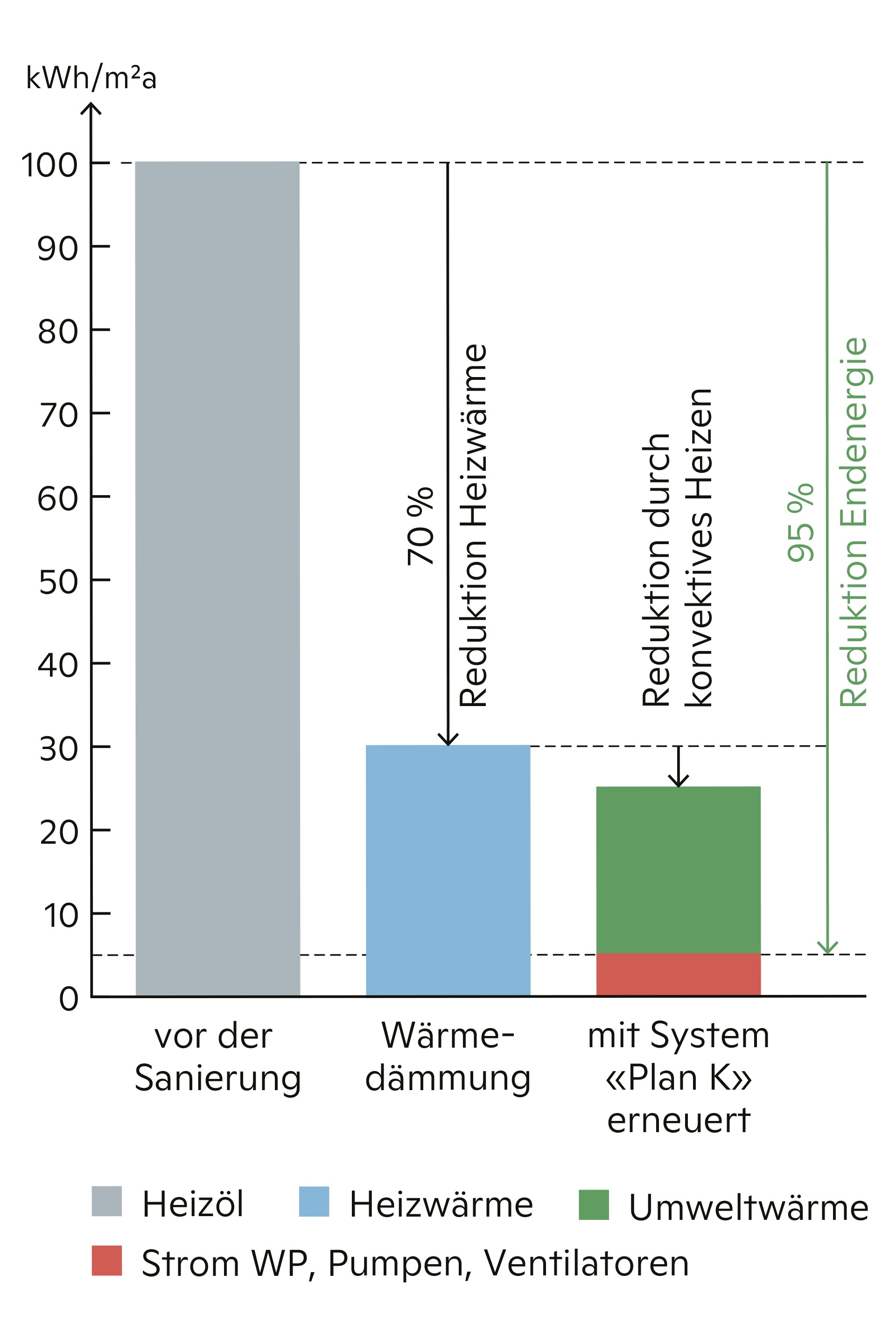

Wie wenig Technik es wirklich braucht, um Energie zu sparen, zeigt die Instandsetzung eines Berner Plattenbaus aus den 1960er-Jahren – wenn Architektinnen, Ingenieure und Bauherrschaft an einem Strick ziehen. Die Low-Tech-Lösung von Plan-K senkte den Energiebedarf um 95 %.

Das Mehrfamilienhaus an der Giacomettistrasse 4 im Berner Stadtteil Kirchenfeld-Schosshalde ist Teil eines Ensembles aus den späten 1960er-Jahren. Der Plattenbau aus vorfabrizierten Betonelementen wird heute als sozialer Wohnungsbau mit einkommensabhängiger Miete genutzt.

Nach über 50 Jahren Betrieb entsprach das Gebäude aber weder energetisch, statisch noch gebäudetechnisch dem heutigen Stand. Ziel war nicht ein Totalumbau, sondern eine durchdachte Instandsetzung mit möglichst geringem Aufwand, aber hoher Wirkung.

Diese Haltung überzeugte auch die Jury des Building-Award 2025: In der Kategorie «Gebäudetechnik» zeichnete sie das Büro Plan-K für sein innovatives Konzept als Sieger aus. Patrick Kutschera, Vizedirektor des Bundesamts für Energie und Leiter des Bereichs Energieeffizienz und Erneuerbare Energien, würdigte die Arbeit: «Das Projekt demonstriert, wie Bestandsbauten nachhaltig instand gesetzt und mit höchst effizienter Wärmeversorgung ausgestattet werden können.» Das Resultat von 30 Jahren fortlaufender Entwicklungsarbeit von Beat Kegel dient als Vorbild für die Instandsetzung zahlreicher ähnlicher Gebäude in der Schweiz.

Werte erhalten, Potenziale nutzen

Das neungeschossige Gebäude mit Dachterrasse liegt mit seinen 24.3 m unter der Hochhausgrenze. Unter- und Erdgeschoss bilden einen Sockel in Ortbetonbauweise, während die Obergeschosse in der Grosstafelbauweise mittels vorfabrizierter Stahlbetonelemente erstellt wurden. Der Bau wurde als bedeutender Zeitzeuge früher Plattenbauweise erkannt. Entsprechend sollten die baukulturell wertvolle Struktur, der Gebäudecharakter und das Erscheinungsbild erhalten bleiben. Sämtliche Eingriffe erfolgten mit gestalterischer, konstruktiver und materialspezifischer Sorgfalt.

Im E-Dossier Umbau finden Sie weitere Artikel zum Thema

In einem partizipativen Verfahren befragte die Projektleitung in Zusammenarbeit mit Bureau Giacometti künftige Nutzerinnen und Nutzer, deren Rückmeldungen direkt in die Planung einflossen. Öffentliche Veranstaltungen ergänzten den Prozess. Die hohe Wohnzufriedenheit nach Abschluss der Arbeiten, die im Leerstand erfolgten, spricht für sich: 80 % der früheren Mietenden kehrten zurück. Das Haus war vor Fertigstellung voll vermietet, Einsprachen blieben aus.

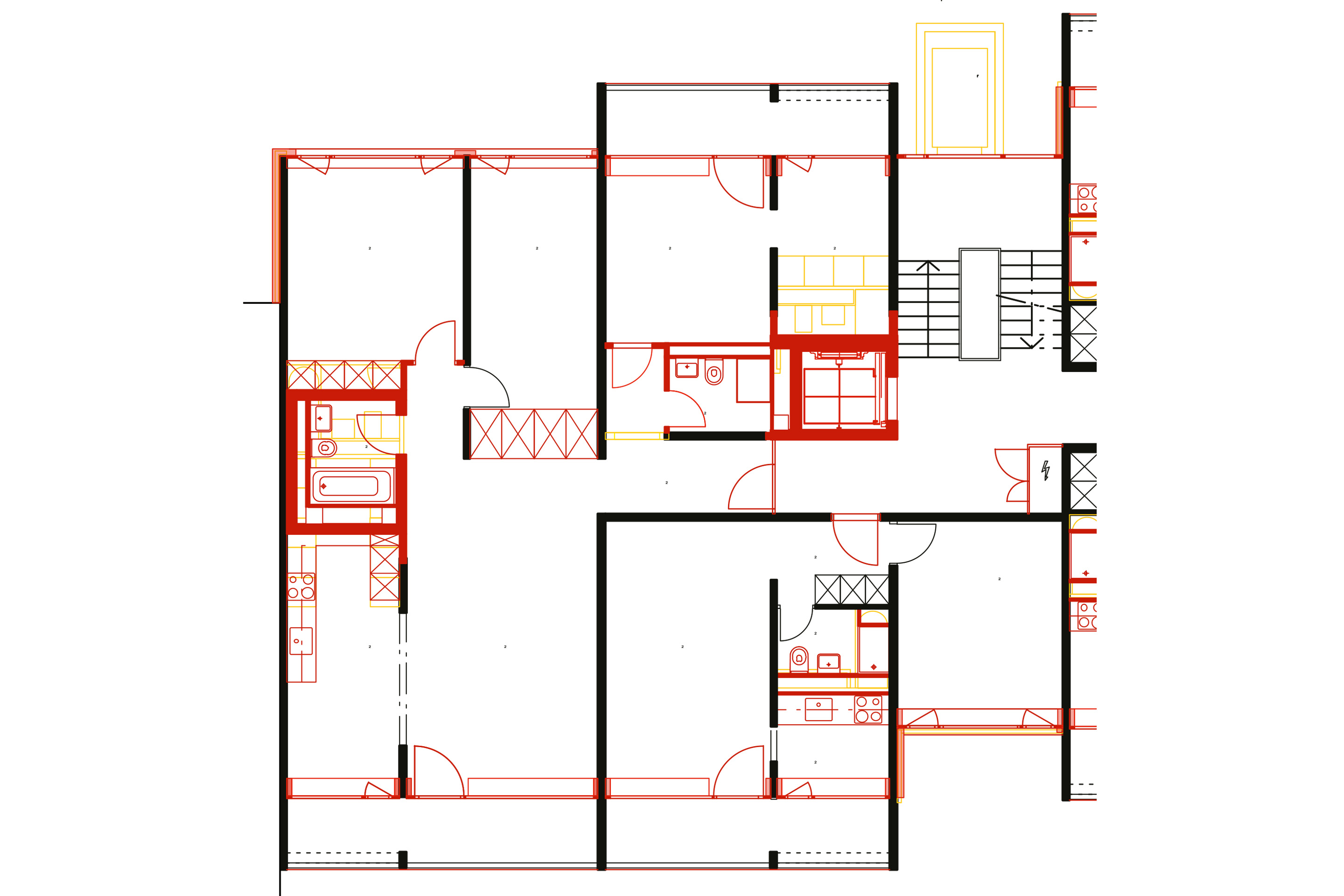

Das Planungsteam um Co. Architekten arbeitete mit gezielten, kleinen Eingriffen, etwa durch das Versetzen von Wohnungsabschlüssen oder das Einfügen von Türen. Damit optimierten sie den Wohnungsmix und die Nutzungsstruktur. So entstanden zwei neue Wohnungstypen – ganz ohne Zusatzauflagen wie akustische Nachrüstungen.

Der neue Liftstandort schafft einen hindernisfreien Zugang zu allen Wohnungen. Diese Massnahmen basieren auf interdisziplinärem Denken und zeigen, wie Bestand weiterentwickelt werden kann. Mit Wertschätzung für das Vorgefundene und einer Haltung der Reduktion.

Low-Tech statt Volloptimierung

Das Planungsteam griff nur so weit ein, wie es architektonisch, statisch, technisch und baurechtlich notwendig war. Es plante alle Massnahmen unter Abwägung von Aufwand, Wirkung und Erhaltungswert. Dieses Prinzip bestimmte auch die Konzeption der Gebäudetechnik, die das Büro Plan-K als einfaches Lowtech-System entwickelte und damit seinen Erfolg nachdoppelte.

Lesen Sie hier die Publikation in «Schweizer Ingenieurbaukunst 2019/2020»: Umbau und energetische Erneuerung Bürohaus Rosenberg, St. Gallen.

Die Heiz- und Kühlsysteme sind direkt in die Fassadenelemente integriert, zusätzliche Inneninstallationen entfallen. Bestehende Steigzonen blieben erhalten, um Kernbohrungen zu vermeiden und die vorhandenen Leitungen teilweise weiterzunutzen. Neue Installationen sind sichtbar und damit Teil der architektonischen Sprache. Das konvektive Heiz- und Kühlsystem arbeitet mit raumnahen Vorlauftemperaturen (26 °C Heizen/20 °C Kühlen); die Temperierung erfolgt über die Raumluft.

Gleichzeitig nutzt das System die massive Gebäudestruktur als thermischen Kurzzeitspeicher – das sorgt für einen guten Komfort und eine tiefe installierte Heiz- und Kühlleistung. Die effiziente Verbundlüftung kommt ohne aufwendige Kanalsysteme aus, sorgt für Frischluft und minimiert den Energiebedarf.

Eine mit Erdsonden betriebene Niederhub-Wärmepumpe bildet die zentrale Komponente der Wärmeversorgung. Dank des hohen Wirkungsgrads liegt der gesamte Stromverbrauch für die Heizung, inklusive Pumpen und Ventilatoren, bei nur rund 5 kWh/m²a. Den nötigen Strom produziert zu einem Grossteil die Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Das kluge System senkte damit den Endenergiebedarf für die Wärmeversorgung um ganze 95 %. Auch der Heizwärmebedarf verringerte sich nach dem Umbau deutlich um etwa 60 – 80 % und liegt bei rund 24 kWh/m²a. Damit liegt er deutlich unter dem Durchschnitt von Neubauten. Das System kombiniert ökologische Effizienz mit technischer Einfachheit und schafft zugleich architektonischen Mehrwert.

So wurden die Einbauten der Gebäudetechnik von den Ingenieuren von Plan-K, Co. Architekten und dem Hersteller der Klimageräte gemeinsam als gestalterisch integrierte Elemente entwickelt. Das Ergebnis: hoher Wohnkomfort, minimaler Energieverbrauch, tiefe Kosten.

Beat Kegel von Plan-K erklärt: «Mit simplen Eingriffen gibt es ein grosses Einsparpotenzial. Das verhindert, dass die Gebäudetechnik zum enormen Kostenfaktor wird. Die Kosten für die gesamte Gebäudetechnik betrugen für Giacomettistrasse 4 rund 400 Fr./m².»

Die Rolle der Verhältnismässigkeit

Statt einer normativen Volloptimierung hinterfragte das Planungsteam den Status Quo, so etwa bei Brandschutz, Treppengeländern oder Oberflächen. Schadstoffsanierte Wand- und Deckenoberflächen blieben roh, neue Betonwände ohne Sichtbetonanspruch, Verputze wurden nur ergänzt oder mit einfachen, einschichtigen Verfahren instand gesetzt. Unkonventionelle Lösungen entstanden in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmungen.

Wie sehr die Planenden im Umbau ins Detail gehen mussten, zeigt sich etwa an den Türzargen: Die bestehenden Stahlzargen verfehlten Brandschutzvorgaben um 3 mm. Anstatt sie zu ersetzen, entwickelte das Team mit Brandschutz, Lieferant und Ausführung ein aufgeschweisstes Metallprofil – eine zugelassene Lösung mit minimalem Eingriff.

Auch das Treppenhausgeländer wurde zurückhaltend erhöht und verstärkt: unterhalb des Handlaufs. Die Verantwortung für diese leicht von der Norm abweichende Lösung trägt die Eigentümerin. Ebenso übten die Planenden bei der Ausstattung Zurückhaltung: Die Anzahl Steckdosen und Installationen blieb minimal. Ein Entscheid, der dem Prinzip «Reduktion aufs Wesentliche» folgt, das die Bauherrschaft von Anfang an initiiert, gestützt und mitgetragen hat.

Nur so viel wie nötig

Auch die Instandsetzung des Tragwerks erforderte einen gekonnten Umgang mit dem Bestand: Trotz der minimalen Dimensionierungen – Wandstärken zwischen 12 und 14 cm, 16 cm starke Deckenplatten und 8 cm dicke Trennwände in Nasszellen und Küchen – erfüllt die Tragstruktur die Anforderungen an den vertikalen Lastabtrag, der über die übereinanderstehenden Tragwände erfolgt.

Problematisch war allerdings, dass die Wände nicht über die gesamte Gebäudehöhe statisch kontinuierlich miteinander verbunden sind, sondern lediglich auf der darunterliegenden Decke liegen und am Wandkopf lokal nur mit den Deckenelementen verschweisst sind.

«Daraus resultierte ein Defizit in der horizontalen Aussteifung, was sich in der rechnerischen Überprüfung der Erdbebensicherheit bestätigte», erläutert Jan Stebler, der projektverantwortliche Bauingenieur bei Schnetzer Puskas Ingenieure. Eine Erdbebenertüchtigung war daher nötig. Sie erfolgte – dem Gesamtkonzept entsprechend – reduziert und war auf die verbleibende Nutzungsdauer ausgelegt.

Für die Beurteilung der Erdbebensicherheit nach SIA 269/8 setzten die Ingenieurinnen in Absprache mit den Projektbeteiligten eine Restnutzungsdauer von 40 Jahren an. Zusammen mit den bereits verstrichenen 60 Jahren ergibt das eine Gesamtnutzungsdauer von stattlichen 100 Jahren. Diese Strategie beeinflusst die Verhältnismässigkeit der Ertüchtigungsmassnahmen. Die Ingenieurinnen und Ingenieure konnten dadurch die anzusetzenden Erdbebenlasten reduzieren und den Eingriff in die Tragkonstruktion reduzieren.

Die neu geplanten Nasszellen und der zentrale Liftschacht wurden mit relativ geringem Zusatzaufwand als aussteifende Kerne ausgebildet und im Ortbetonsockel eingespannt. Die einzelnen Deckenplatten sind innerhalb der Geschossebene lokal durch nachträglich eingespitzte und vergossene Bewehrungseisen miteinander verbunden. Ein strukturell und wirtschaftlich optimierter Lösungsansatz.

Ein weiteres Beispiel für den minimalinvasiven Ansatz ist die Verstärkung der Balkone aus vorgefertigten Stahlbetonelementen. Eine Zustandsanalyse hatte Korrosionsschäden an den Schweissverbindungen aufgedeckt – gerade in wetterexponierten Bereichen mit kalten Bauteilübergängen. Dank der Verstärkung durch CFK-Klebebewehrungen in Kombination mit Stahlwinkeln zwischen Wand- und Deckenelementen konnte die Verbindung dauerhaft gesichert werden.

Ein Vorbild für die Praxis

Das Projekt überzeugt nicht nur architektonisch, technisch und statisch, sondern auch wirtschaftlich: Die Kosten blieben deutlich unter jenen herkömmlicher Instandsetzungen. Gerade die Gebäudetechnik verdeutlicht, wie ein einfaches und kostengünstiges Lowtech-System den Energiebedarf drastisch senken kann.

Mit technischer Zurückhaltung und gestalterischer Sorgfalt zeigt das Projekt, wie qualitätsvolle Instandsetzung heute gelingt – wirtschaftlich, ökologisch und interdisziplinär. Das Planungsteam wagte eine Gratwanderung zwischen Norm und Praxis, Erhalt und Erneuerung. Zu den grossen Herausforderungen zählten bauteilübergreifende Beurteilungen und deren angemessene Einordnung unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit.

Jasmin Brunner, Projektleiterin bei Co. Architekten, bringt es auf den Punkt: «Die Umsetzung von Massnahmen nach den geltenden Normen gehört zur täglichen Routine. Doch gerade bei Bestandsbauten stellt sich häufig die Frage nach einer angemessenen Gesamtbeurteilung.»

Wer aber theoretische Anforderungen mit der konstruktiven Realität abgleicht, entdeckt Spielräume für gut begründete, vereinfachte Sonderlösungen und schafft damit einen doppelten Mehrwert: für die Baukultur und den Ressourcenschutz.

Bestellen Sie hier die Publikation «Schweizer Ingenieurbaukunst 2023–2025»

Erneuerung MFH Giacomettistrasse 4, Bern

Bauherrschaft

Emil Merz, Bern

Architektur / Baumanagement

Co. Architekten, Bern

Tragkonstruktion

Schnetzer Puskas Ingenieure, Bern

HLKSE-/Brandschutz-Planung

Amstein + Walthert, Bern

Bauphysik

Zeugin Bauberatungen, Münsingen

Schadstoffe

hpb consulting, Bern

HLK- und Energiekonzept

Plan K, Suhr

Vergabeform

Direktauftrag

Klimakonvektoren und Verbundlüftung

Röthlisberger Innenausbau, Gümligen

Baukosten (BKP 1–9)

10.8 Mio. Fr. inkl. MwSt.

Energieversorgung

Erdwärme / PV-Anlage

Mietzinsmodell

Einkommensbasiert