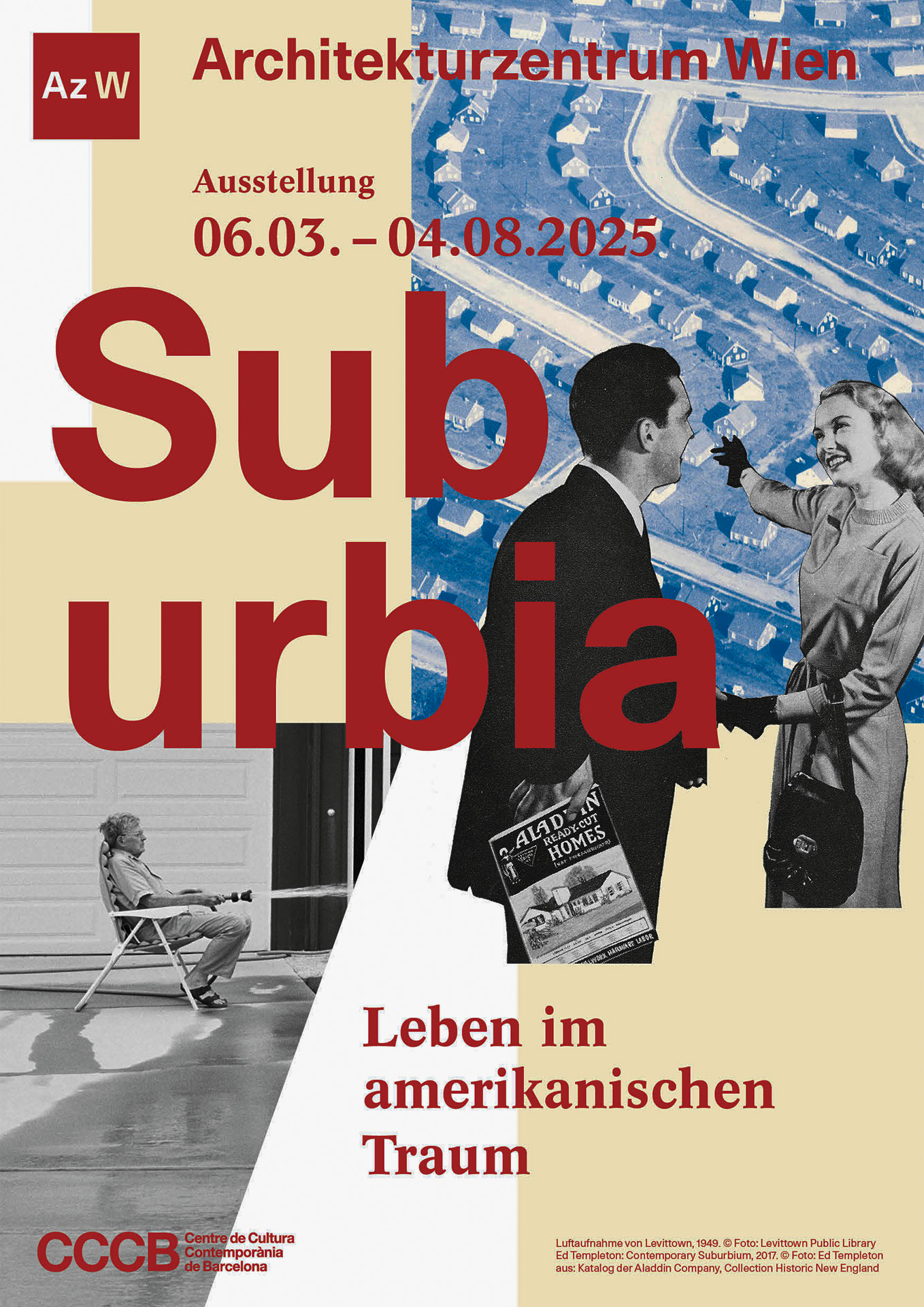

Leben im amerikanischen Traum

Das Architekturzentrum Wien zeichnet in der Ausstellung «Suburbia» Geschichte und Auswirkungen des Wohnideals Einfamilienhaus nach, das von den USA her die Welt eroberte.

Mit «Suburbia» zeigt das Architekturzentrum Wien eine Ausstellung zu einem komplexen Thema, bei dem Architektur und Raumplanung, Soziologie und Ökologie zusammentreffen. Im Zentrum steht das Einfamilienhaus, das Eigenheim im Grünen mit Swimmingpool und Garten – bis heute der sprichwörtliche Traum vieler junger Menschen, vor allem dann, wenn die Familiengründung ansteht.

Amerikanischer Traum in Österreich

Mit dem Untertitel «Leben im amerikanischen Traum» geht das Architekturzentrum Wien im Museumsquartier der Geschichte und den Auswirkungen dieses Wohnideals nach, das sich ausgehend von den USA über den Globus verbreitet hat.

Lesen Sie auch: «Potenzial Einfamilienhaus»

Im Verhältnis zur Lebensdauer eines Gebäudes ist das Einfamilienhaus nur für kurze Zeit das Haus einer Familie. Die längste Zeit wohnen eine bis zwei Personen auf viel Raum, der ihren Bedürfnissen oft nicht mehr gerecht wird. Das Umnutzungspotenzial ist gewaltig, aber nur schwer zu aktivieren.

Erweitert wird die Schau, die für das Centre de Cultura Contemporània de Barcelona konzipiert wurde, um einen Österreich-Teil, wo lokale Wohnträume wie «Little Dubai», eine Retorten-Wohnsiedlung an einem künstlichen See in Niederösterreich, oder der Fertighausanbieter «Blaue Lagune» sowie Beispiele eines innovativen Umgangs mit dieser Wohnform vorgestellt werden.

Es wird aber auch deutlich, dass eine Gegenüberstellung von amerikanischer und europäischer Situation aufgrund der Komplexität der unterschiedlichen historischen und raumplanerischen Voraussetzungen nur bedingt möglich ist.

US-Wohnbaupolitik der Nachkriegszeit

Historisch gesehen ist das Eigenheim ein Produkt der US-amerikanischen Wohnbaupolitik, einzelner Investoren und der zunehmenden Mobilität durch die Entwicklung von Transportmitteln ab dem 19. Jahrhundert. Diese sorgten an der Peripherie von Grossstädten wie Chicago und New York für die Entstehung erster Gated Communities.

Doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg boomte die Vorstadt so richtig. Der amerikanische Staat war aktiv an der Förderung von standardisierten Einfamilienhäusern beteiligt, die vor allem den heimkehrenden Soldaten aus dem Krieg und ihren zu gründenden Familien zugutekommen sollten.

Fertighaussiedlungen

Auf Long Island (New York) entstand in den 1950er-Jahren mit Levittown eine komplette Fertighaussiedlung für 60 000 Menschen. Sie lebten in Häusern, die vom Manhattaner Kaufhaus Macy’s bereits vollständig mit Elektrogeräten ausgestattet worden waren, bis hin zum fix installierten TV-Gerät. Schmucke, erschwingliche Heime für lädierte Psychen in einheitlicher Bauweise mit Satteldach und Vorhalle für das private Automobil.

Idylle mit Vorbehalt

Selbstredend ist der Wohntraum an die (weisse) Kernfamilie und den festen Job im Achtstundentag gebunden. Die Homogenisierung der amerikanischen Gesellschaft ging auf Kosten von marginalisierten Bevölkerungsgruppen, die über Jahrzehnte unterdrückt wurden und am Wohntraum nicht teilhaben konnten. Eindrücklich ist das Beispiel eines chinesischen Buchhalters in South Wood / San Francisco dokumentiert, der seine Nachbarschaft darüber befragte, ob er in seinem neuen Eigenheim wohnen bleiben dürfe. Er verlor mit 28 zu 178 Stimmen.

Erfolgsstory Immobilienentwickler

William Levitt, der Gründer von Levittown, schaffte es 1950 aufs Cover des führenden US-Wochenmagazins Time – womit auch die Erfolgsstory solcher «Macher» breitenwirksam wurde, ein Modell, das die weisse Mehrheits-Mentalität der USA nachhaltig prägte, wie autokratisch agierende Politiker wie Donald Trump (selbst Immobilienentwickler) bis heute drastisch vor Augen führen.

Kulturikone EFH

Suburbia in der Kultur «Suburbia» ist als Thema aber auch in TV-Serien, Filmen, Büchern und Fotografien allgegenwärtig – ikonische Filmreihen wie Golden Girls, Bezaubernde Jeannie, Desperate Housewives oder auch die Filme von David Lynch, beginnend mit Blue Velvet, erzählen davon.

Zeitgenössische Fotografien, dokumentarisch oder semidokumentarisch und inszeniert, machen die Verschiebung des einstigen Traums zum individuellen angstbesetzten Albtraum sichtbar. Das beginnt eher harmlos mit Schwarz-Weiss-Aufnahmen des Fotografen Bill Owens, der die Vororte Amerikas in den 1970er-Jahren mit lakonischen Aufnahmen, etwa eines in seiner Garage auf Campingsesseln relaxenden Ehepaars, verewigte, und steigert sich bis zu den stilisierten Porträts von Hausbesitzern in ihrem Waffenarsenal aus den 2020er-Jahren – ein Zerrbild der amerikanischen Paranoia des italienischen Fotografen Gabriele Galimberti.

Risse im Wohntraum

Aber auch der österreichische Lebenstraum hat Risse bekommen. So leben in den einst errichteten «Häusln» auf dem Land im Durchschnitt keine Mehrkinder-Familien mehr, sondern bestenfalls ein bis zwei Personen. Um dieses Potenzial von zu wenig oder sogar ungenutzten Häusern zu bergen, listet die Ausstellung auch Best-Practice-Beispiele, die zeigen, wie unter Schonung von Ressourcen materialgerecht saniert und wiederbelebt werden kann.

Plakatwände und Siedlungsteppiche

Dieser Teil der Ausstellung mit seinen didaktischen Plakatvisualisierungen leidet leider ebenso unter der eintönigen Stellwand-Präsentation wie der Rest der Schau. Aber zum Schluss des Rundgangs durch «Suburbia» bleibt ohnehin nur die Aussicht auf die immense Ausbreitung der Siedlungsteppiche von gigantischen (Vor-)Orten wie Sun City (Arizona) oder Rotonda West (Florida) in den unbeschönigten Satellitenbildern von Benjamin Grant.

Diese dystopische Vision lässt an einen Satz des Philosophen Emanuele Coccia denken, der in seinem Buch «Philosophy of the Home» (2024) in einer Mischung aus Realismus und Resignation festhielt: «The whole planet is an immense suburb in which life never stops carrying out its own wonderful building speculations.»

«Suburbia. Leben im amerikanischen Traum» ist bis zum 4. August 2025 im Architekturzentrum Wien zu sehen.