Zwischen Bauhaus und Brutalismus

Marcel Breuers «Wassily-Sessel» von 1925 gilt als Meilenstein der Designgeschichte. Die Gebäude, die er nach seiner Emigration in die USA ab Mitte der 1930er-Jahre errichtet hat, stehen seinen Möbel-Ikonen jedoch in keinster Weise nach. Beides beleuchtet die Neuauflage der Monografie «Breuer».

Es ist ein bestechendes Foto: Marcel Breuer, Architekt und Designer, sitzt rittlings auf einem Polsterstuhl. Gekleidet in einen eleganten Anzug, die Arme verschränkt, in der rechten Hand eine Zigarette, schaut er dem Betrachter geradewegs in die Augen – so, als würde er ihm gerade einen Entwurf erläutern.

Das Schwarz-Weiss-Foto eröffnet die Neuauflage der 2016 erstmals erschienenen Publikation «Breuer» von Robert McCarter. Das fast 450 Seiten starke Werk ist nach wie vor das einzige Buch, das sich detailliert sämtlichen Möbeln, Häusern und öffentlichen Gebäuden widmet, die Breuer in Europa und den Vereinigten Staaten entworfen hat.

Breuers Weg zwischen 1920 und 1981 wird hier in sieben klugen Essays erzählt, die sich jeweils unterschiedlichen Facetten dieser Karriere widmen.

Pionier der Stahlrohrmöbel

In dem in jeder Hinsicht gewichtigen Band ordnet der amerikanische Architekt und Autor McCarter Breuers Position im Kanon der modernen Meister der Architektur neu. Denn auch über 40 Jahre nach seinem Tod ist Breuer (1902–1981) in Europa noch immer vor allem mit seinen schlicht-funktionalen Möbelentwürfen bekannt, eine herausragende Anerkennung für sein architektonisches Schaffen blieb lange Zeit aus.

In Ungarn geboren und am Bauhaus in Weimar ausgebildet, gelang Breuer – nunmehr Jungmeister und Leiter der Möbelwerkstatt am Bauhaus Dessau – mit dem «Wassily-Sessel» 1925 die als revolutionär zu bezeichnende Erfindung des Stahlrohrmöbels. Der Club-Sessel kombiniert ein aufwendig geformtes Stahlrohrgestell mit einer Bespannung, die zu Armlehnen, Sitz- und Rückenfläche wird.

Der konstruktivistische Entwurf legt seine Statik radikal offen, um Ästhetik und Funktion auf einmalige Weise miteinander zu verbinden – ein zentraler Moment in der Designgeschichte. Weitere aufsehenerregende Entwürfe wie der Freischwinger «Cesca» folgten.

Breuers Stühle und Sessel haben längst ihren festen Platz unter den grossen Klassikern der Moderne. Seinem Selbstverständnis nach war Breuer jedoch in erster Linie Architekt. Nach seiner Emigration in die USA nahm seine Architekturkarriere ab Mitte der 1940er-Jahre Fahrt auf. Zunächst betrieb Breuer ein gemeinsames Büro mit Walter Gropius, bis er 1941 sein eigenes Architekturbüro in New York eröffnete.

Es entstehen Einfamilienhäuser mit klaren Linien und ausgewogenen Volumen. Bald folgen bedeutende Grossprojekte, darunter Bauten wie die UNESCO-Zentrale in Paris (1952–1958, gemeinsam mit Nervi und Zehrfuss) sowie das Whitney Museum of American Art in New York (1964–1966).

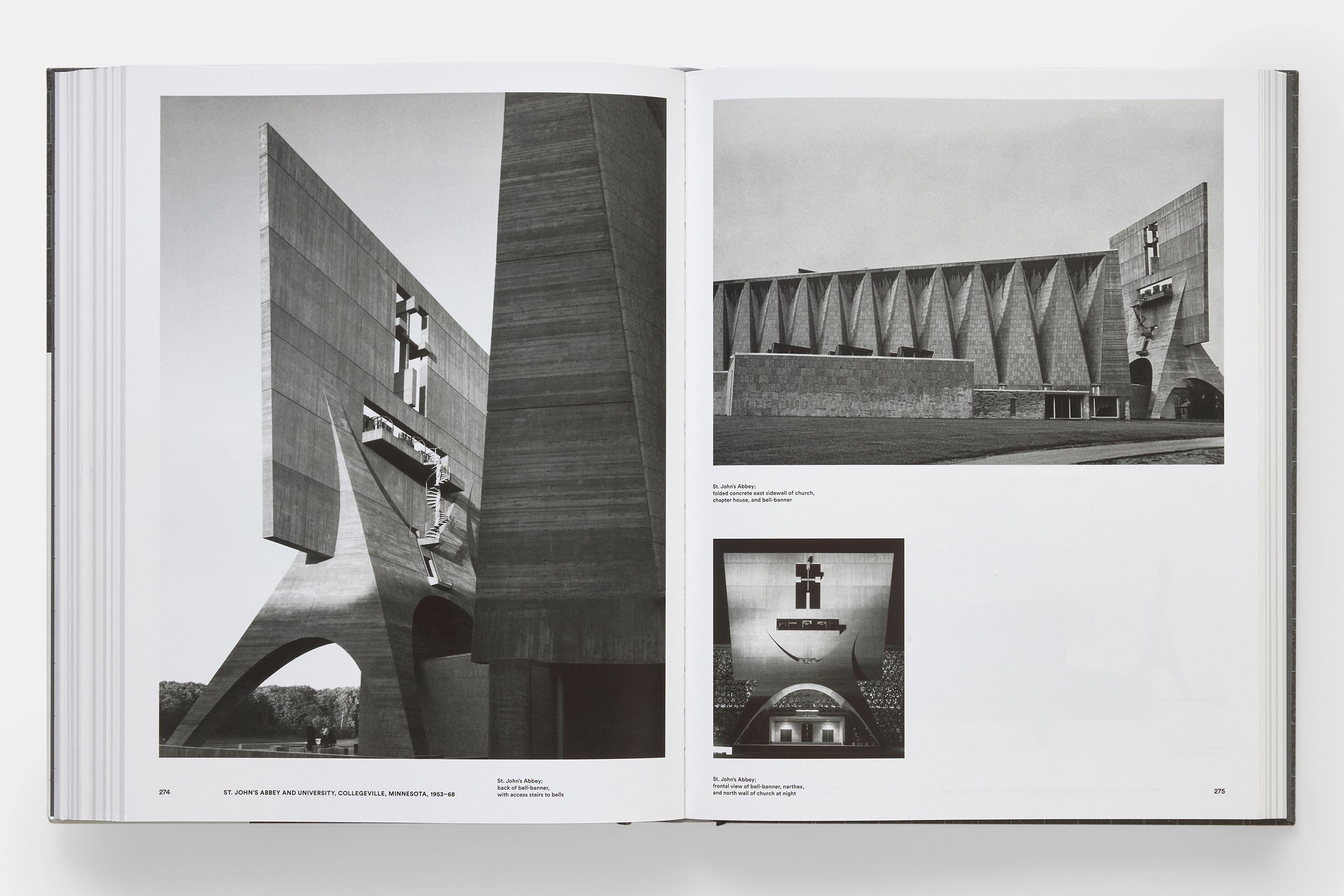

Das meistbesuchte Gebäude Breuers dürfte das Kaufhaus De Bijenkorf (1957) in Rotterdam sein, sein spektakulärstes vermutlich das Skiresort Le Flaine (1960–1969) in den französischen Alpen. Viel abgelegener, aber nicht minder spektakulär ist auch die Kirche St. John’s Abbey (1961) in Collegeville, Minnesota: Mit ihrem wie ein Segel geblähten Betonglockenturm ist sie ein Meisterwerk des Brutalismus.

Zwischen den ersten und letzten Modernisten

Klare Formen, eine strenge Geometrie und ein skulpturaler Umgang mit dem Material Beton kennzeichnen das architektonische Werk Breuers. Als eigenständiger Geist verweigerte er sich Stilbegriffen wie Brutalismus oder New Monumentality. Breuer, so zeigt Robert McCarter, war als «der letzte der ersten Modernisten und der erste der letzten Modernisten» gefangen zwischen zwei Generationen, im Schatten der Meister wie Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier oder Louis Kahn.

Dabei ging er, wie diese umfassende Monografie zeigt, seinen ganz eigenen Weg. Nicht zuletzt dadurch, dass er seine Arbeiten als Architekt mit denen als Designer kombinierte. In Breuers Gesamtvision von Gebäuden und Möbeln bilden die äussere Form und der innere Raum eine zusammengehörige Einheit.

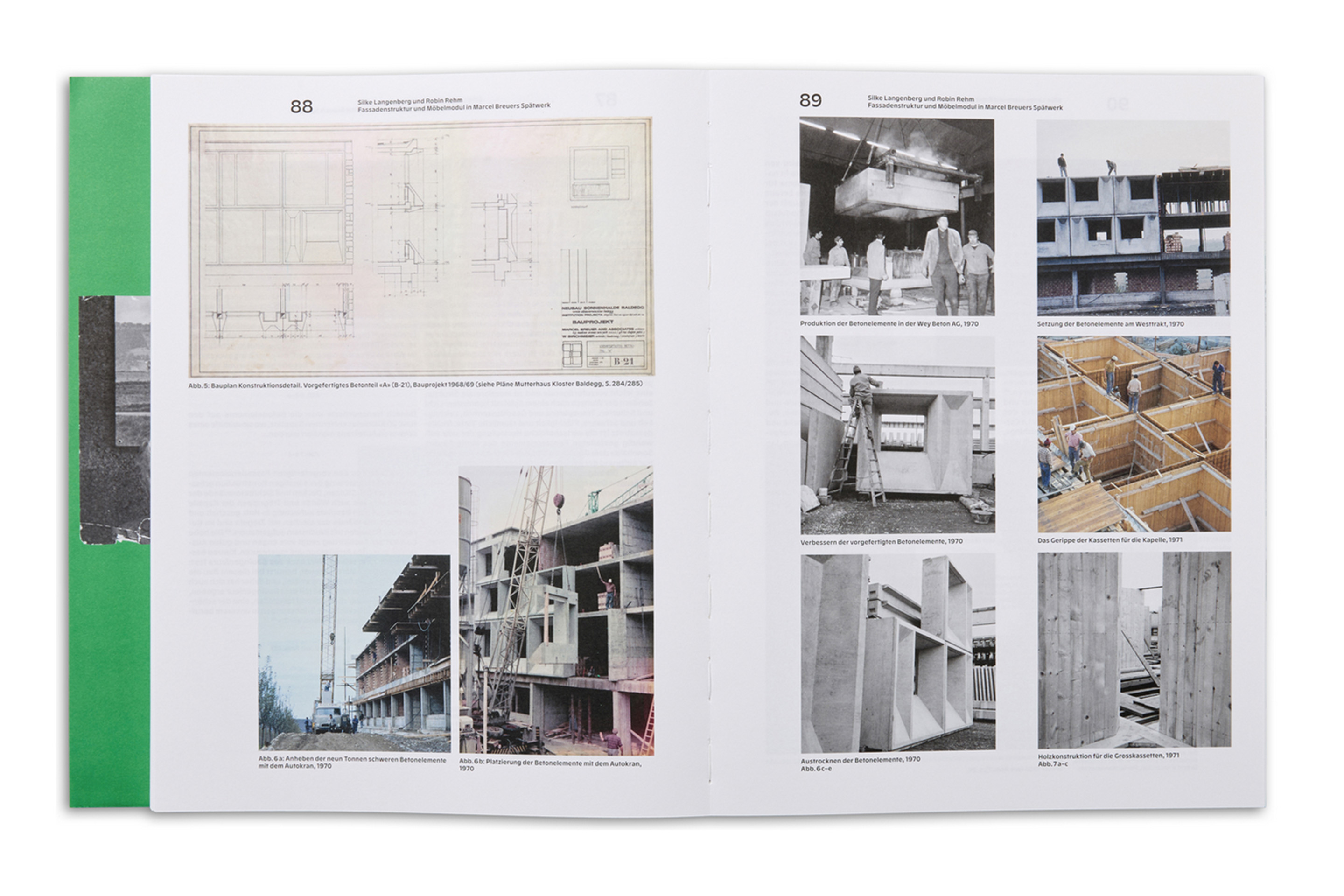

In der Schweiz kann man dem in einem Bau im Luzerner Seetal nachspüren: Mit der Klosteranlage Baldegg (1967–1972) hat Marcel Breuer einen Bau von grosser gestalterischer Kraft geschaffen. Im Auftrag der Baldegger Schwesterngemeinschaft entstand ein Mutterhaus, das die Zellen der Schwestern, Küche und Kapitelsaal, Büros, Gemeinschaftsräume sowie eine Kapelle beherbergt. Naturstein traf auf Sichtbeton, vorgefertigte Betonelemente und Glas, konisch verlaufende Brüstungen und Leibungen auf schmalere, kastenförmige Wandelemente.

Heute gilt der Bau als einer der bedeutendsten Sakralbauten der Schweiz. Dennoch ist er selbst Fachleuten immer noch wenig bekannt. Das im vergangenen Jahr zum 50. Jubiläum erschienene Buch «Im Kloster Baldegg. Klösterliches Leben in einem Bau von Marcel Breuer» schafft hier Abhilfe und zeigt den Bau als Gesamtkunstwerk, in dem Breuers Gestaltungswille alles durchdringt – von der Beton-Struktur über die Raumabfolge bis zum «Nachttischli».

Beide Publikationen ergänzen sich bestens. Lesende mögen Robert McCarters Rat folgen, nämlich sein Buch als Einladung zu verstehen, Breuers Gebäude zu besuchen und auf seinen Stühlen Platz zu nehmen, kurzum: «die gelebte Erfahrung eines Ortes» selbst zu machen.

Robert McCarter (Hg.): Breuer. Phaidon, Berlin 2025. Gebunden, 456 Seiten, 500 Abbildungen, 30.5 × 23.8 cm, ISBN 978-1-83866-816-7, Fr. 173.-

Gabriela Christen, Johannes Käferstein, Heike Biechteler (Hg.): Im Kloster Baldegg. Klösterliches Leben in einem Bau von Marcel Breuer. Scheidegger & Spiess, Zürich 2025. Broschiert, 360 Seiten, 240 farbige und 109 s/w-Abbildungen, 22.5 x 30 cm, ISBN 978-3-03942-230-2, Fr. 69.-

Bücher bestellen unter order [at] staempfli.com (order[at]staempfli[dot]com). Für Porto und Verpackung werden Fr. 9.60 in Rechnung gestellt.