Zwischen Klimaanpassung und Stadtkultur

Solitude-Promenade, Basel

Urbane Fliessgewässer bilden das Rückgrat klimaresilienter Flussstädte. Der Landschaftsarchitekturwettbewerb um die Solitude-Promenade in Basel eignet sich beispielhaft für die Diskussion über die Kriterien guter Freiraumqualität an urbanisierten Flusssystemen.

Solitude-Promenade, Basel

Projektwettbewerb im selektiven Verfahren

Die Bevölkerung von Basel, der am dichtesten besiedelten Stadt der Deutschschweiz, soll bis 2035 nochmals um 10 % wachsen. Die gegenwärtige Freiraumversorgung wird im kantonalen Richtplan als «genügend» bis «gut» bewertet. Einige Stadtquartiere, etwa Matthäus, weisen eine schlechte Versorgung auf, was auch im Basler Stadtklimabericht sichtbar wird.

Die Wassernutzung als Grundlage der Stadtentwicklung und -gestaltung liegt in der planerischen DNA von Basel. Davon zeugen historisch neben dem Rhein auch der St. Albanteich und die Birs als treibende Kraft in der Siedlungsentwicklung. Der Rhein ist als urbaner Gewässerkorridor im Kontext von Verdichtung und Klimaerwärmung ein wichtiges Rückgrat für die Stadt und wurde richtplanerisch als solches erkannt. Als Fliessgewässer ist der Rhein zugleich Infrastruktur, Erholungsraum und kulturelles Erbe. Die zentrale Herausforderung besteht darin, eine nachhaltige Balance zwischen ökologischen, städtebaulichen und gesellschaftlichen Anforderungen zu finden.1

Will man in Basel über Dichte, Klimaanpassung und Lebensqualität sprechen, ist nebst dem Zusammenspiel von Bebauung und öffentlichem Raum das Flussgebiet eine weitere entscheidende Grösse. Erst das Zusammenspiel von ökologischen und soziotechnischen Funktionsräumen ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf naturschutzfachliche, wasserwirtschaftliche und baukulturelle Fragen. Damit eröffnet sich die ernsthafte Diskussion darüber, welche Kriterien ein multifunktionaler Freiraum erfüllen soll, während sich die urbanen Gewässerkorridore in einem transformativen Prozess befinden.

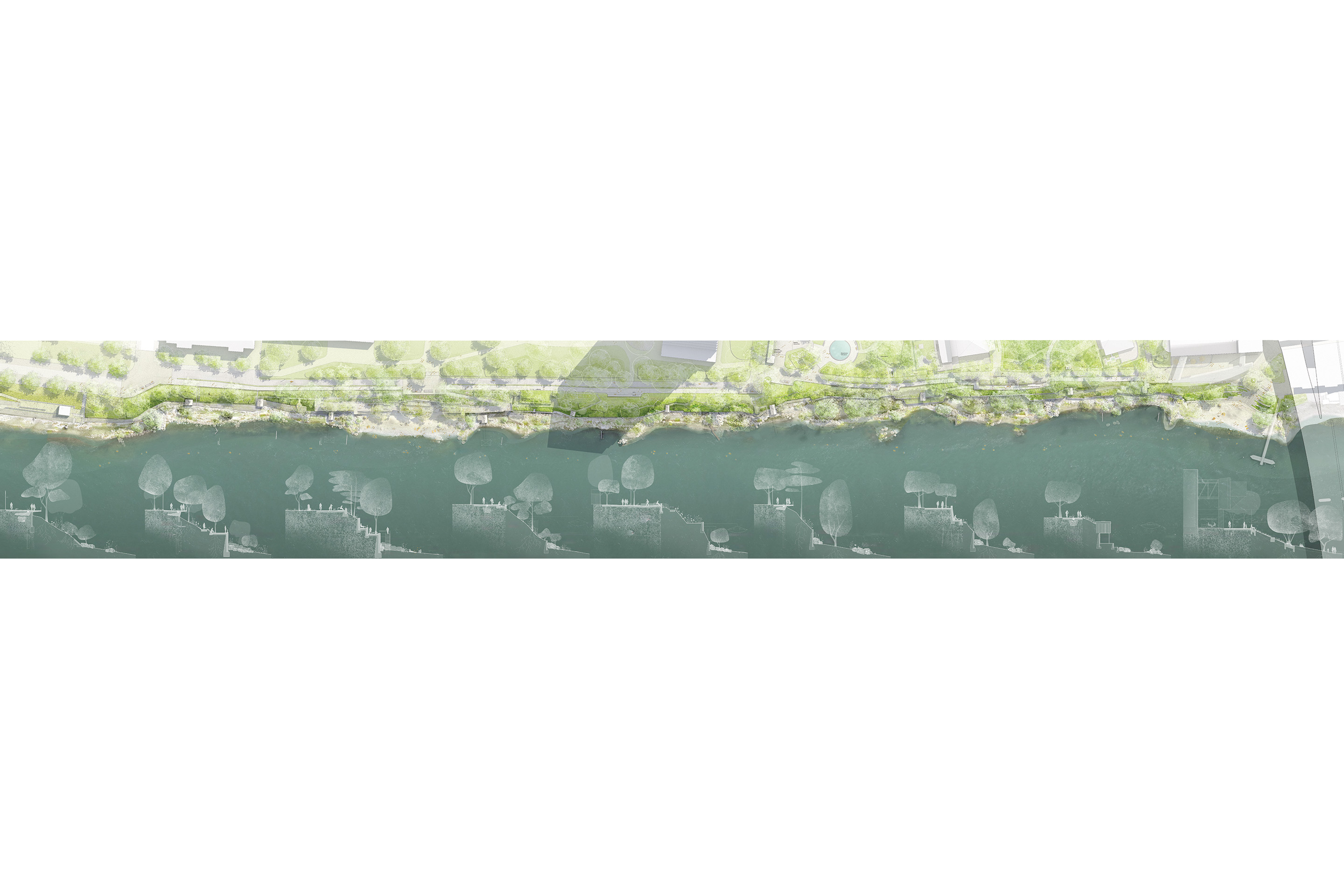

Der Projektwettbewerb «Solitude-Promenade Basel», dessen Perimeter östlich des Rheinknies beim Solitude-Park und dem Tinguely Museum liegt, ist ein Baustein, um diese Ziele zu erreichen. Der angrenzende Park war als Ideenperimeter Bestandteil des Verfahrens.

Die Uferkante als Lebens- und Bewegungsraum

In seinem Buch «Beziehungen: über den Ortsbezug in der Architektur» schreibt Tomáš Valena: «Das Wesen jedes Ufers ist die klare Scheidung zwischen Land und Wasser. Die Art und Weise der Kommunikation zwischen diesen beiden Elementen entlang der Uferkante ist für das Wesen des Orts entscheidend. Ist das Ufer steil und hoch, wird sich der Ort eher vom Wasser abwenden und das übliche Dasein eines hohen Orts führen. Im entgegengesetzten Fall wird er sich eher schicksalhaft mit dem Wasser verbinden.»

Im Siegerprojekt «Multitude» erscheint der Brückenschlag – das Wesen eines hohen Orts zu erhalten und zugleich eine Verbindung von Wasser und Land zu schaffen – fast selbstverständlich. Das Team arbeitete suffizient und konsequent mit dem Bestand und schaffte es dadurch, die gewachsene Anatomie des Orts palimpsestartig zu erhalten. Der Vorschlag verstärkt die grundlegenden Qualitäten und formuliert die Zugänglichkeit zum Rhein beim Museum Tinguely und neu auch beim Mediterranen Garten konzentriert aus. Das Dazwischenliegende wird in seiner Wesensart mit den Fischergalgen und der dicht verwachsenen Uferböschung ökologisch weiter strukturiert und durch die gezielte Lenkung der Erholungssuchenden geschont.

«Multitude» gibt der Uferkante als ökologisch wertvollen Ort viel Raum und nimmt den koexistierenden Menschen durch die Geste zurück. Dies wird nicht nur durch die bewusst platzierten Uferzugänge erkennbar, sondern auch durch den Umgang mit dem Fuss- und Radverkehr entlang der Promenade. Die Hauptaufgabe bestand in der Organisation von Velo- und Fussverkehr, um die Sicherheit für alle Nutzenden zu erhöhen. Eine getrennte Führung war zwingend.

Jurybericht und Pläne zum Wettbewerb finden Sie auf competitions.espazium.ch

Die Teams durften punktuell von den Regelquerschnitten abweichen, sofern andere Interessen im Sinne des Projektvorschlags es rechtfertigten. Die traversierende Velo- und Fusswegroute findet unter anderem auch in den Teilrichtplänen Velo sowie Fuss- und Wanderwege Erwähnung. Ein grosses Problem ist die hohe Frequentierung und der gedrängte, unübersichtliche Bewegungsraum. Besonders im Sommer wird der Ort intensivst genutzt. Da sich das Konzept stark an der historischen Gestaltung orientiert, konnten die gewünschten Breiten für den Fuss- und Veloverkehr nicht konsequent erreicht werden. Dafür dienen die bestehenden und neuen Grünflächen entlang der Verkehrswege als Biotoptrittsteine zwischen Industrieareal, Park und Böschung, wodurch auch die zusammenhängende Biotopsvernetzungsachse entlang des Rheins gestärkt wird. Über ein Naturobservatorium und ausgewählte Sichtachsen wird die örtliche Natur in Szene gesetzt.

Das Siegerteam unterbreitete als einziges einen Vorschlag, der einen pragmatisch-suffizienten Umgang mit den Verkehrs- und Nutzungskonflikten fand: Überzeugt hat die Konzentration und nicht das disperse Aufdröseln der einzelnen Nutzungen entlang der Promenade. Die Trennung von Fuss- und Veloweg erfolgt konsequent durch einen Grünstreifen, der nicht nur als physische Barriere dient, sondern auch als Versickerungsfuge. An Knotenpunkten und Aufenthaltsbereichen wird durch Pflästerung, Richtungsversätze und Sitzgelegenheiten ein bewusstes Miteinander gefördert. Die Wegeführung bietet eine abwechslungsreiche Abfolge von Räumen und Ausblicken aufs Wasser. Doch auch die sanfte Anpassung der Promenadenführung sowie die präzise Anordnung und Gestaltung der Plätze fand bei der Jury Anklang.

Qualität durch Kontext: vier zentrale Ansätze

Der Rhein ist wie viele europäische Flüsse in seiner Gänze ein hoch urbanisiertes und historisch stark überprägtes Fliessgewässer. Vor diesem Hintergrund müssen die Wettbewerbsbeiträge im lokalen Stadtraum kontextualisiert betrachtet werden, um qualitative Kriterien zu schlussfolgern.

Vier Kriterien drängen sich dabei besonders auf, die ein gelungenes Projekt an diesem spezifischen Ort auszeichnen – und die im Siegerprojekt in wesentlichen Punkten überzeugend umgesetzt wurden: Genügsamkeit im Umgang mit dem Ort. Erfolgreiche Projekte sollen nicht verändern um der Veränderung willen, sondern mit der gewachsenen Anatomie des Raums arbeiten. Bestehende Strukturen sind zu respektieren und gezielt weiterzuentwickeln; das führt zu einer stärkeren Verankerung im Kontext. Minimale Eingriffe, die das Vorhandene subtil verstärken, können eine tiefere Wirkung entfalten als grossflächige Umgestaltungen.

Ein urbaner Gewässerraum ist nicht nur Kulisse, sondern ein mit der Stadt verflochtenes lebendiges Ökosystem. Ein gutes Konzept berücksichtigt nicht nur den Menschen, sondern auch die Natur. Während gezielte Zugänge zum Wasser geschaffen werden, sollen Rückzugsorte für Flora und Fauna erhalten bleiben. Grünstreifen, Vegetationspuffer und Biotoptrittsteine sind nicht nur landschaftliche Elemente, sondern leisten einen aktiven Beitrag zur ökologischen Vernetzung.

Neben der ökologischen Qualität spielt auch die Adaptierbarkeit eine entscheidende Rolle. Urbane Freiräume sind nie statisch – sie müssen auf veränderte klimatische Bedingungen, neue gesellschaftliche Bedürfnisse oder saisonale Unterschiede reagieren können. Ein gutes Projekt schafft Strukturen, die mitwachsen und sich weiterentwickeln können, anstatt in starren Formen zu verharren. Die Möglichkeit zur Anpassung macht einen Raum nachhaltig und zukunftsfähig.

Ein urbaner Gewässerraum soll auch eine tiefe Verbindung zwischen Mensch und Wasser schaffen. Die Atmosphäre eines Orts entsteht durch ein Zusammenspiel aus Materialien, Blickbeziehungen und gestalterischen Übergängen. Wasser als zentrales Element der Stadt wird nicht nur durch Zugänge erlebbar gemacht, sondern auch durch bewusste Inszenierungen, die die Wahrnehmung des Flusses als Teil der Stadtidentität stärken. Die Frage ist nicht nur, wie wir den Fluss nutzen, sondern auch, wie wir ihn sehen und erleben können. So wird der Rhein gestaltet und gleichzeitig als Teil eines lebendigen Stadtkörpers bewusst gelesen und in die Zukunft getragen.

Rangierte Projekte

1. Rang / 1. Preis: «Multitude»

Franz Reschke Landschaftsarchitektur, Berlin; Stauffer Rösch, Basel; Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure, Muttenz; Kissling + Zbinden, Zürich; Landschaft planen + bauen, Berlin

2. Rang / 2. Preis: «panta rhei»

Skala Landschaft Stadt Raum, Zürich; Belloli Raum- und Verkehrsplanung, Brugg; Friedlipartner, Zürich; Regula Müller, Zürich

3. Rang / 3. Preis: «Nestis»

Uniola, Zürich; mrs partner, Zürich; Staubli, Kurath & Partner, Zürich

Fachjury

André Seippel, Landschaftsarchitekt, Wettingen; Vedrana Žalac, Landschaftsarchitektin, Basel; Ulrike Huwer, Verkehrsplanerin, Zürich; Daniel Küry, Ökologe, Basel; Lucas Rentsch, Bauingenieur, Basel; Jürg Nyfeler, Geotechnik/Spezialtiefbau, Muttenz

SachjuryEmanuel Trueb, Leiter Stadtgärtnerei Basel (Vorsitz); Armin Kopf, Leiter Grünplanung, Stadtgärtnerei Basel; Yvonne Reisner, Leiterin Fachbereich Natur Landschaft Bäume, Stadtgärtnerei Basel; Guido Derungs, Abteilungsleiter Entwässerung, Wasserbau und Naturgefahren, Tiefbauamt; Claudia Zipperle, F. Hoffmann-La Roche

Auftraggeber

Kanton Basel-Stadt

Verfahrensbegleitung

Metron Raumentwicklung, Brugg

Anmerkung

1 Stefan Kreutz, Antje Stokman (Hg.), Transformation urbaner linearer Infrastrukturlandschaften. Wie Strassen und Gewässer zu attraktiven und klimaangepassten Stadträumen werden können, München: oekom Verlag 2024.