Werkzeug statt Denkmal

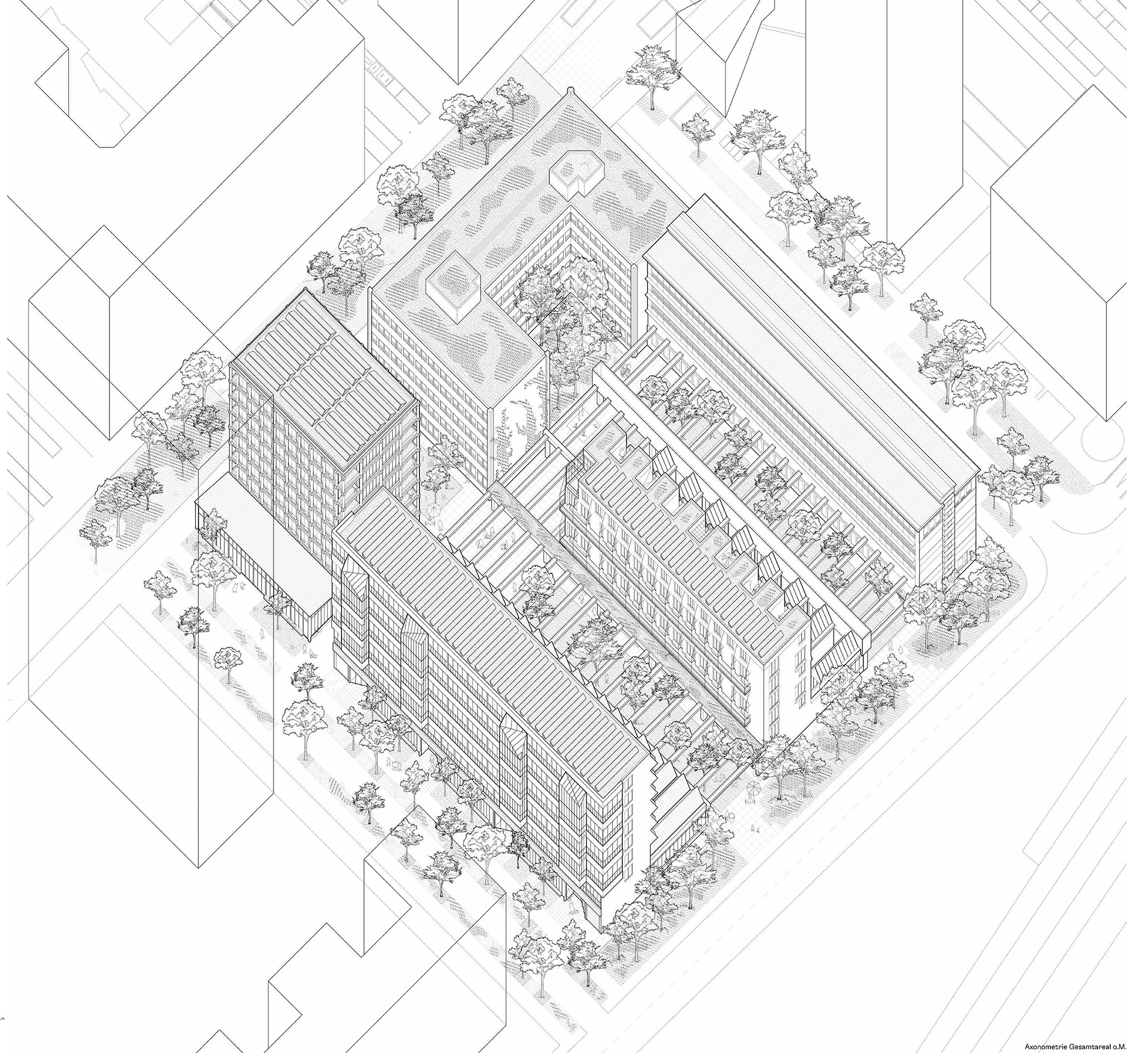

Neubau und Transformation Baufeld F, Zwhatt-Areal, Regensdorf

Im Studienauftrag zum «Baufeld F» auf dem Zwhatt-Areal in Regensdorf wurde der Umgang mit dem Bestand zum Lackmustest. Wer Nachhaltigkeit ernst meint, muss mehr bieten als schöne Worte, Photovoltaik und ein paar wiederverwendete Bauteile. DOSCRE und Salathé Architekten zeigen wie.

Neubau und Transformation Baufeld F, Zwhatt-Areal, Regensdorf

Studienauftrag auf Einladung

Der Städtebau des 21. Jahrhunderts sucht neue Rezepte. Dichte, Klimaziele und soziale Anforderungen verlangen ein radikales Umdenken – nicht nur von Planenden, auch von Investoren. Und neben Wetterextremen sorgt auch Wohnungsknappheit für Druck: «Mit einem Median-Lohn ist im Grossraum Zürich kaum noch eine Wohnung finanzierbar», sagte Regierungsrat Martin Neukom an der Vernissage zum Studienauftrag «Baufeld F». So verstricken die vielen Ansprüche die Architektur in Widersprüche.

Kein Wunder schauen Baubranche und Politik nach Regensdorf: Auf dem 3.9 ha grossen Zwhatt-Areal sollen bis 2030 Wohn- und Arbeitsräume für 6000 Menschen entstehen. Der Längsbau auf Baufeld H1 ist bereits bezogen, das Holz-Hybrid-Hochhaus auf Feld G steht kurz vor der Fertigstellung. Mit Baufeld F wird nun die zweite Etappe der Transformation formuliert.

Lesen Sie hier den Beitrag zum Längsbau H1 von Lütjens Padmanabhan Architekt*innen.

Die Anlagestiftung Turidomus, vertreten durch die Pensimo Management, hat dazu einen Studienauftrag lanciert, bei dem sieben Teams Ideen für ein neues Quartier entwickeln sollten. Ziel: ein «Kosmos aus unterschiedlichen Wohntypologien und buntem Nutzungsangebot» mit «collageartiger Einbindung von Bestands- und innovativen Neubauten». Das Verfahren offenbarte architektonische Bruchlinien wie kaum ein anderes. Ausgangspunkt war der Masterplan der ersten Stufe, die das Zürcher Büro Donet Schäfer Reimer Architekten (DOSCRE) für sich entschied.

Mehr Beiträge zum Thema finden Sie in unserem E-Dossier Zhwatt-Areal.

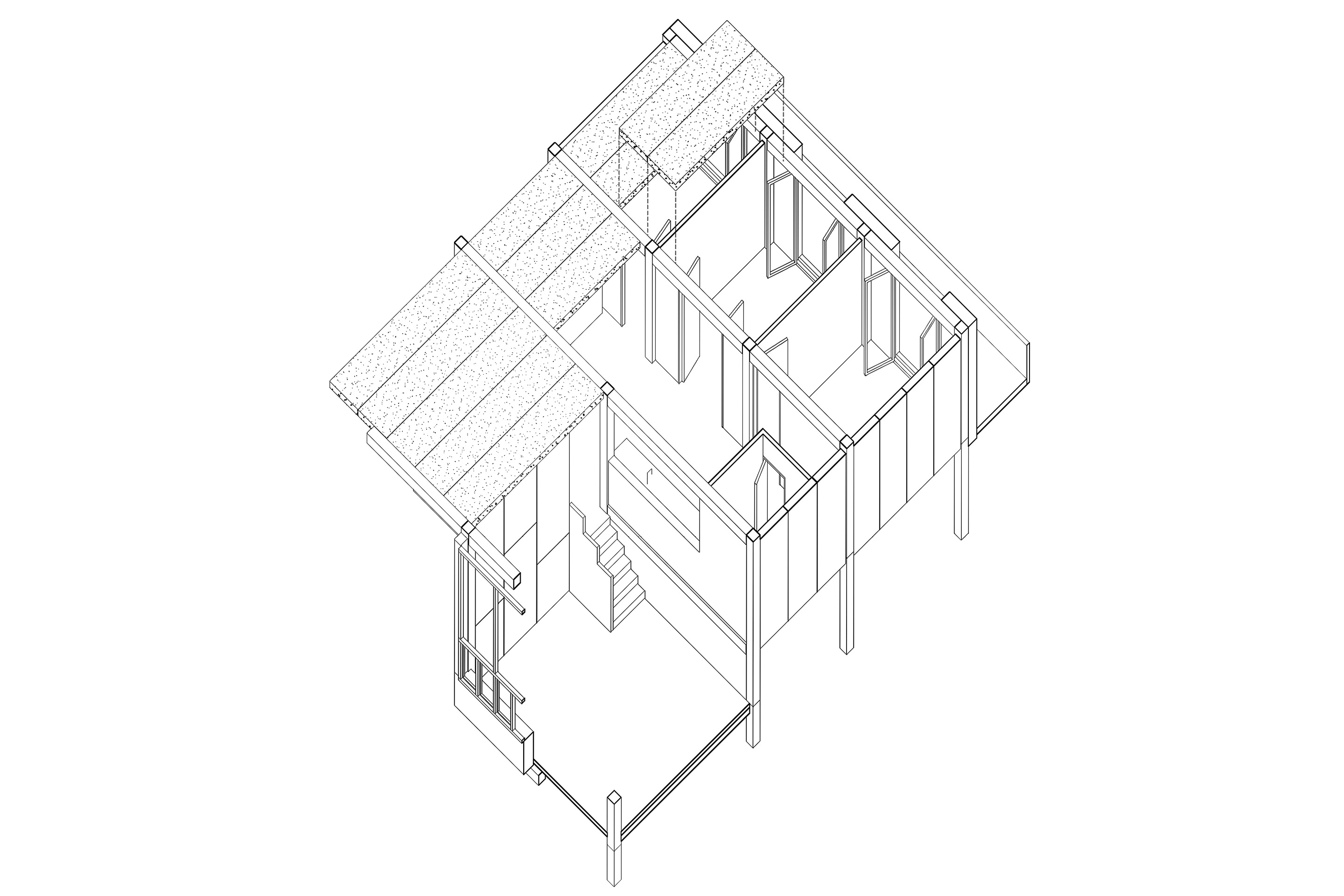

Die zentrale Frage der zweiten Stufe drehte sich um den Umgang mit der markanten Shedhalle – einem industriellen Relikt mit hoch atmosphärischem Kapital. Zwischen Re-Use-Vokabeln und Konzepten mit Substanz war die Vielfalt der Beiträge gross, doch die Entscheidung des Beurteilungsgremiums war klar: Bestand erhalten reicht nicht – er muss klug transformiert werden.

Erhalten – aber wozu?

Die bestehende Shedhalle wurde Prüfstein – und Stolperfalle. Schnell zeigte sich: Die Frage nach dem Umgang mit dem Bestand ist nicht nur baulicher, sondern auch ideologischer Natur. Wer blind übernimmt, zeigt Respekt – oder aber Ratlosigkeit.

Buchner Bründler heben den Bestand in den Rang des Heiligen: Die Tragstruktur wird nicht nur erhalten, sondern zur Megastruktur ausgebaut. Der «Shedblock» genügt sich selbst – und schwächt sich mit geringer Durchlässigkeit, wenig sozialer Vielfalt und fraglicher Wirtschaftlichkeit.

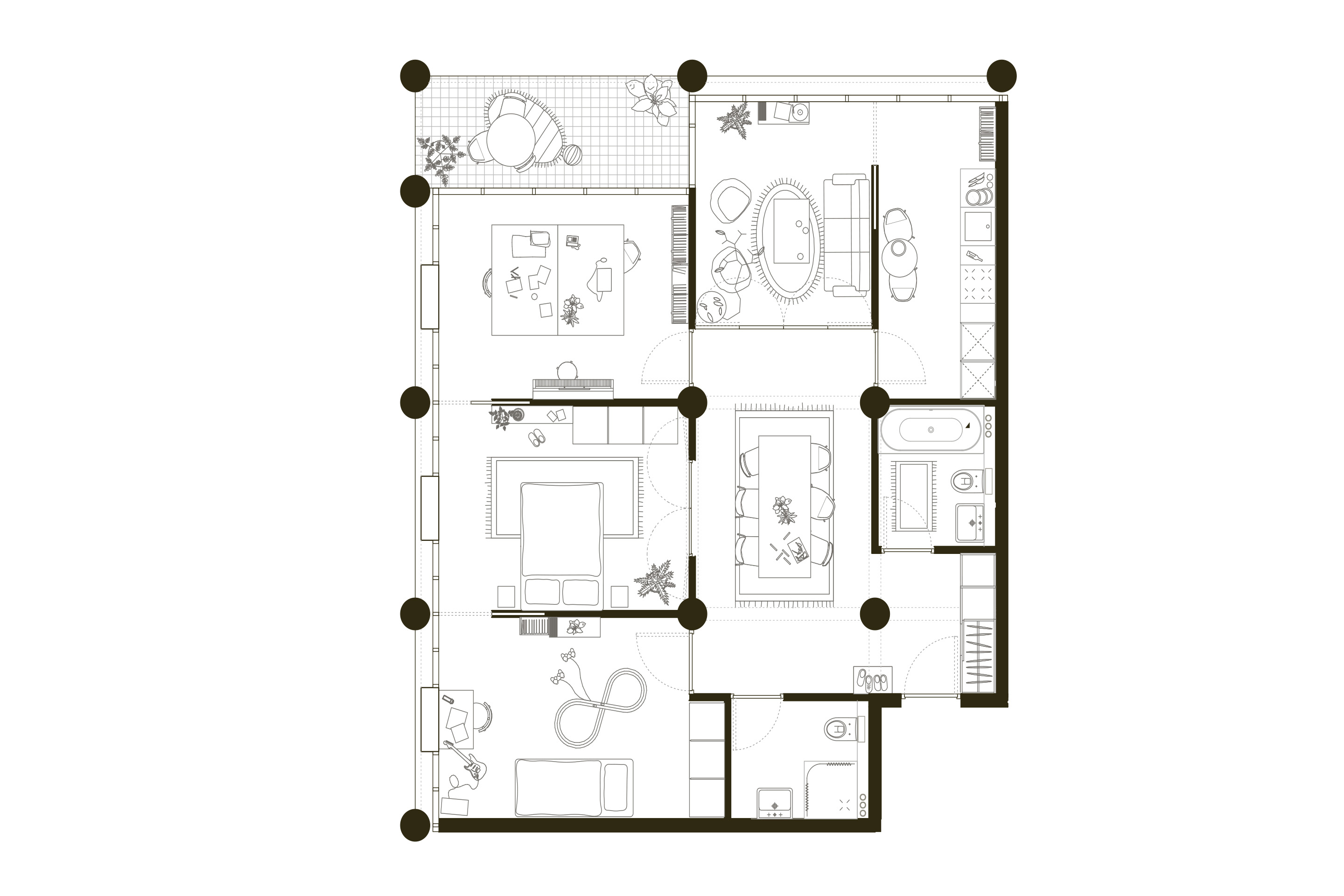

DOSCRE zeigen, wie man es besser macht: Sie gewannen zwar den Masterplan, hinterfragten in der zweiten Stufe aber die eigenen Regeln. Treu bleiben sie der Kernidee, den vorgefundenen Städtebau fortzuschreiben. Sie fragmentieren, zitieren spielerisch, verknüpfen neu. Anstatt aus Ehrfurcht ein Denkmal zu schaffen, suchen die Architektinnen den Dialog; immer bedacht auf Flexibilität und Suffizienz. Drei charaktervolle Bautypen lehnen sich an die industrielle Vergangenheit an: Das «Grand Chalet» und das «Atelierhaus» überzeugen – das «Gartenhaus» weniger. Das Beurteilungsgremium empfahl DOSCRE daher für die ersten beiden Baufelder.

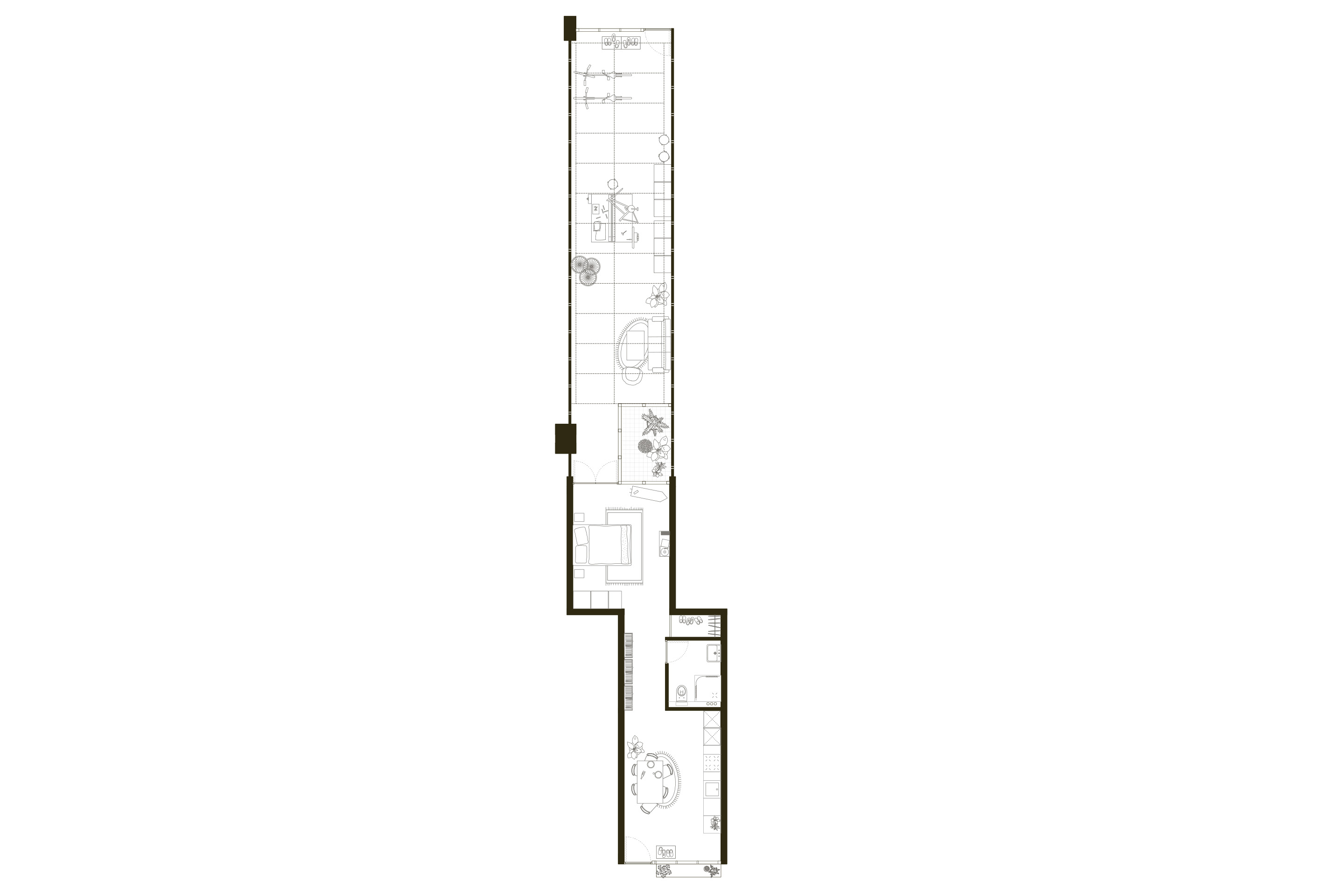

Studio Esch Rickenbacher Architektur (SERA) überzeugte durch die poetische Lesart des Bestehenden: Es erfindet raffiniert geschnittene Grundrisse sowie starke Typologien mit einzigartigem Wohngefühl. Doch leider verliert sich die Fassade im gestalterischen Einheitsbrei – die Aussenwirkung kippt in einen Siedlungscharakter und der Bestand verliert an Bedeutung.

Jurybericht und Pläne zum Wettbewerb finden Sie auf competitions.espazium.ch

EM2N und TEN wiederum bleiben vorsichtig: Sie integrieren, ohne gross zu interpretieren. Der Bestand wird hier vor allem als Baumasse gesehen. Vor eine Herausforderung stellte TEN die Beurteilenden mit einem unkonventionellen Ansatz und dem baulichen Plädoyer für eine öffentlich zugängliche Halle. Wegen der Ausarbeitung des Bestands wie auch dem neuen Dialog nach aussen war die Umwidmung des Industriebaus in ein Wohngebäude nicht ohne Widerspruch machbar.

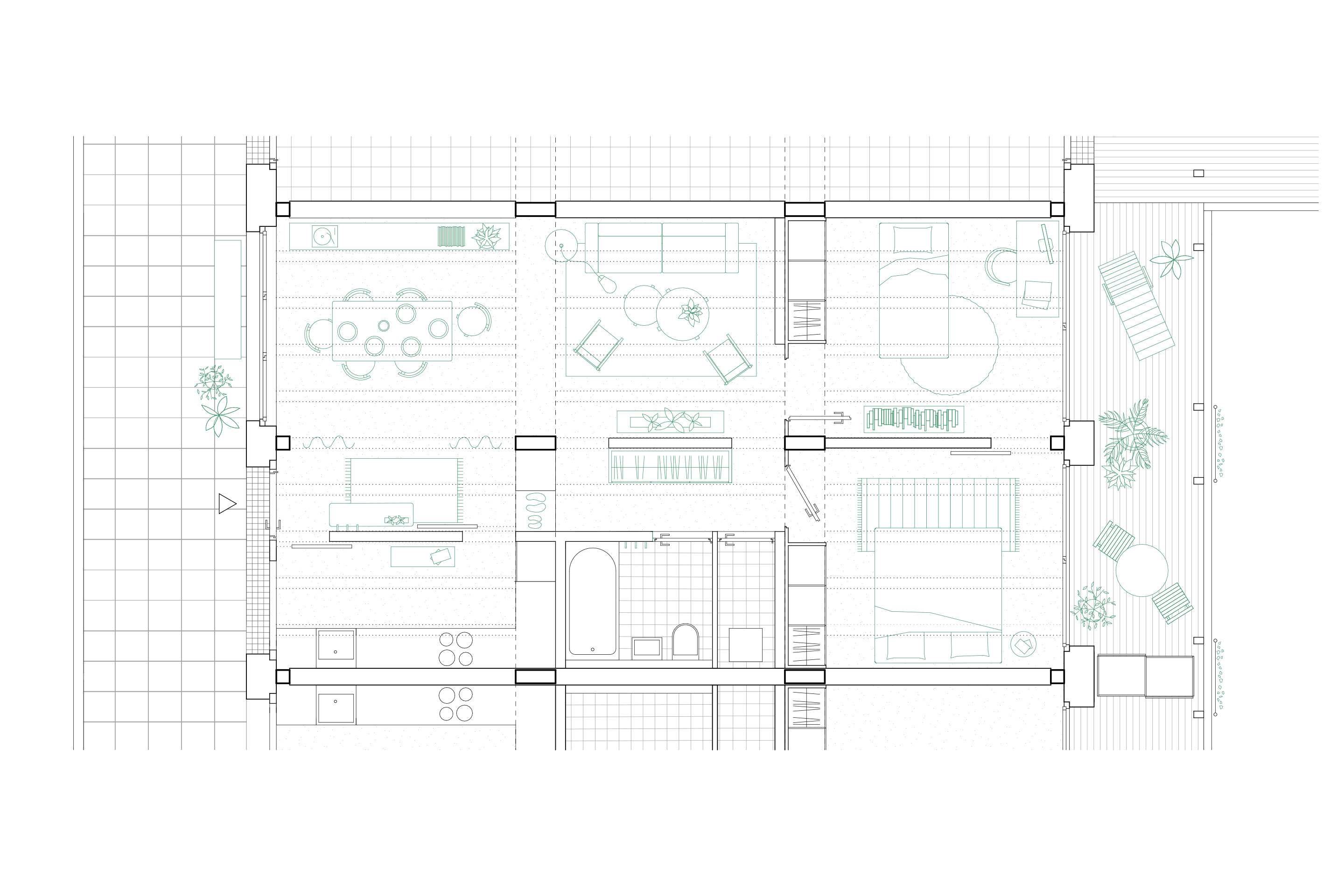

Wie viel soll erhalten bleiben, und wie stark soll sich die Struktur auflösen? Salathé Architekten gelingt die Balance. Sie arbeiten im Raster, setzen einen klugen Kopfbau und schaffen gelungene Übergänge. Rückzugsorte und Öffentlichkeit sind fein austariert. Hier wird der Bestand nicht konserviert, sondern inspiriert zu einer neuen Struktur.

Substanz oder Rhetorik?

Alle reden von Nachhaltigkeit und das Wort «Re-Use» gehört bestimmt längst zum Architekten-Bingo. Doch wer liefert wirklich?

Buchner Bründler schlagen den technisch konsequentesten Ansatz an: Die Tragstruktur der Shedhalle wird genutzt und sogar als Laubengang integriert. Ein Teil der Halle wird temporär als Werkstatt und Lager zur Bauteilaufbereitung genutzt – was in der Praxis aber selten logistisch realisiert werden kann.

DOSCRE dagegen kombinieren Wiederverwendung mit architektonischem Geschick; der Entwurf wirkt konzeptionell stimmig. Das Beurteilungsgremium mag zu Recht moniert haben, dass nicht jedes Re-Use-Element exakt geplant sei. Doch der Wille zur Umsetzung bleibt spürbar. EM2N setzen dagegen stark auf energetische Kennzahlen. Ihr Entwurf übertrifft in Teilen die Anforderungen an Plusenergiehäuser, allerdings ohne erkennbare Re-Use-Strategie. Hier wird die Nachhaltigkeit zur Rechenaufgabe – korrekt, aber blutleer. Und SERA zeigen zwar eine solide Planung, verpassen aber gerade im Umgang mit bestehenden Tragstrukturen viel Potenzial.

TEN sowie auch das Team um Jan Kinsbergen bleiben hinter dem Anspruch zurück: Wenig Re-Use, vage Aussagen zur Ökobilanz und ohne starke Haltung. Jan Kinsbergen nehmen den Bestand auf und erweitern ihn mit einem rationellen Neubau. Sie liefern einen pragmatischen Beitrag zur Umbaukultur mit maximaler Verdichtung. Doch der Nutzen für die Bewohnenden bleibt durch die Konsequenzen, wie etwa tiefe Wohnungsgrundrisse, zweifelhaft.

Wer Nachhaltigkeit ernst nimmt, muss konkrete Antworten liefern und keine nostalgischen Geschichten erzählen. Und wer nicht recycelt, sondern nur viel rechnet, betreibt Klima-Mathematik – keinen Städtebau.

Ensemble statt Ego

Die Entscheidung des Beurteilungsgremiums für eine Kombination aus dem Entwurf von DOSCRE für die Hauptbaufelder (F1A, F1B) und Salathé Architekten (F2) ist kein pragmatischer Kompromiss, sondern ein Signal: Hier im Zwhatt gibt es keinen Platz für weitere Leuchttürme, auf Baufeld F soll kein Solitär, sondern ein Ensemble entstehen. Weg vom Ikonenkult, hin zum Weiterbauen mit Haltung. Der Bau von Salathé Architekten wirkt ruhig, poetisch, präzise und bildet damit das ideale Gegengewicht zur Vielfalt von DOSCRE. Und die beiden Entwürfe beweisen, dass die beste Architektur Raum schafft, statt ihn zu dominieren.

Beide Teams erkannten: Bestand ist kein Ballast – denn die Zukunft des Bauens liegt nicht im radikalen Neuanfang, sondern im klugen Weiterdenken sowie im Aushandeln zwischen Alt und Neu.

Eingeladene Büros*

Team Buchner Bründler Architekten, Basel

Team DOSCRE

(Mit Empfehlung zur Weiterbearbeitung von Baufeld F1A und F1B)

Donet Schäfer Reimer Architekten Zürich; Seforb, Uster; Waldhauser + Herrmann, Münchenstein; Stefan Schrader – Büro für Nachhaltigkeit am Bau, Zürich

Team EM2N Architekten, Zürich

Team Jan Kinsbergen Architects, Zürich

Team SERA

Studio Esch Rickenbacher Architektur, Zürich; DSP Ingenieure + Planer, Uster; Amstein + Walthert, Zürich; Bogenschütz, Schlieren; Icccon, Zürich

Team Salathé Architekten Basel

(Mit Empfehlung zur Weiterbearbeitung von Baufeld F2)

Team TEN Works, Zürich

* Anmerkung der Redaktion: Die Teamzusammenstellung ist hier aufgeführt, wenn die Architekturbüros sie in den Abgabeplänen kommuniziert haben.

Fachjury

Kornelia Gysel, Architektin, Zürich; Matthias Krebs, Landschaftsarchitekt, Winterthur; Gian Trachsler, Architekt, Zürich (Ersatz); Markus Vogl, Architekt und Stadtplaner, Stuttgart (D); Anne Marie Wagner, Architektin, Basel

Sachjury

Bruno Fritschi, Pensimo Management, Portfoliomanager Anlagestiftung Turidomus; Daniela Häni, Pensimo Management (Ersatz); Birgit Hattenkofer, Pensimo Management (Ersatz); Egon Heinzmann, Pensimo Management, Leiter Construction Management Anlagestiftung Turidomus; Sara Luzón, Pensimo Management, Leiterin Development & Construction Management, Mitglied der GL; Michel Schneider, Pensimo Management (Ersatz); Martin Schriener, Pensimo Management, stv. Leitung Development, Projektleiter

Veranstalterin

Anlagestiftung Turidomus, vertreten durch Pensimo Management, Zürich

Verfahrensbegleitung

EBP Schweiz, Zürich