Vielgestaltiges Allschwil

Allschwil stellt sich den Aufgaben der Innenverdichtung. Die Agglomerationsgemeinde bringt dabei gute Voraussetzungen mit, um eine starke räumliche Identität auszubilden – vom historischen Ortskern über nahe Grünräume bis hin zu transformierbaren Gewerbestandorten. Auch künftig sollen Wohnen und Arbeiten gut aufeinander abgestimmt sein.

Um den Geist Allschwils zu verstehen, bedarf es eines Besuchs der grössten Stadt des Kantons Basel-Landschaft. Im Bus geschieht der Übergang zwischen den Halbkantonen kaum merklich; rasch zieht das weisse Schild mit dem Kürzel BL am Strassenrand vorbei. Beidseits der Kantonsgrenze stehen Mehrfamilienhäuser und Familiengartenareale.

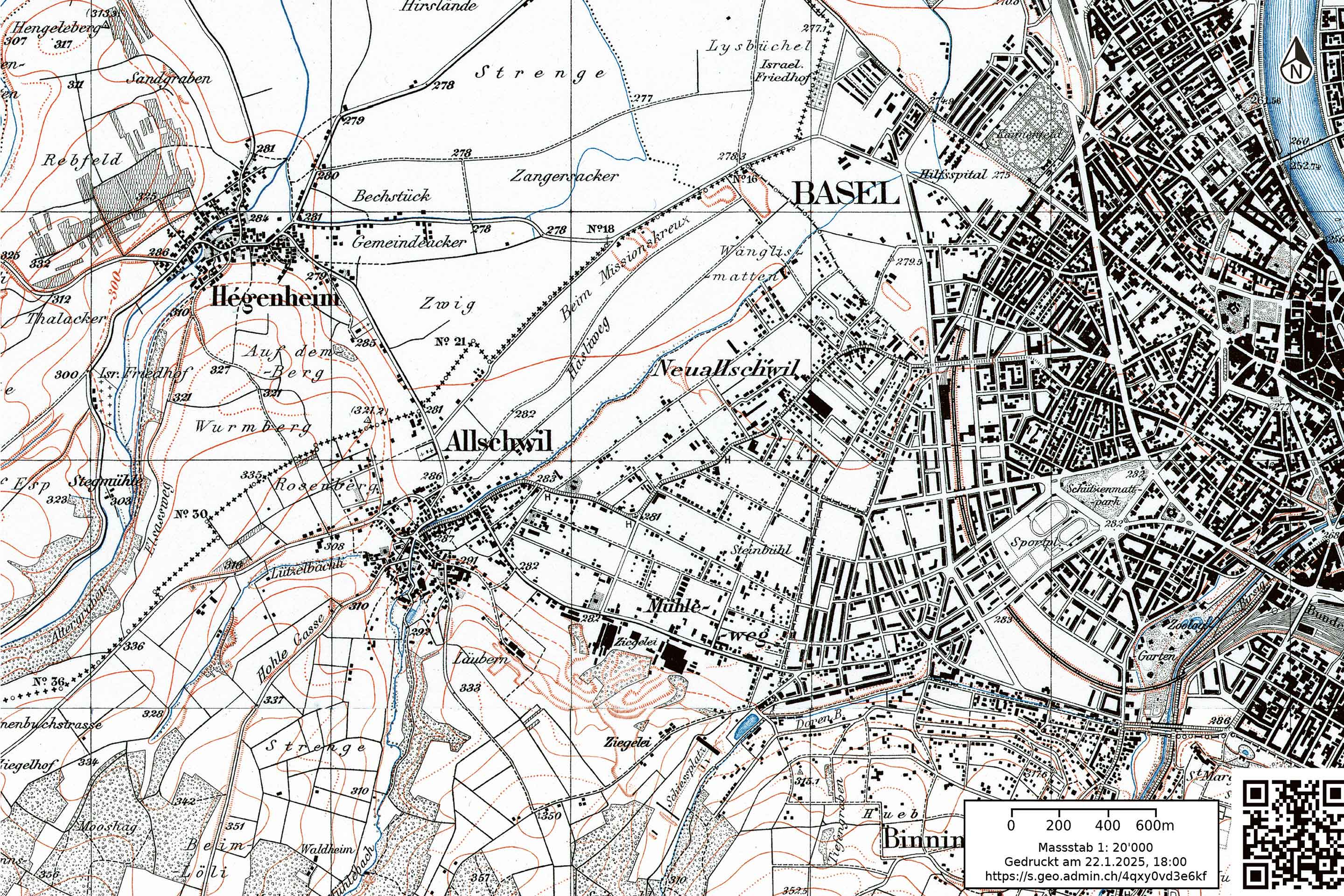

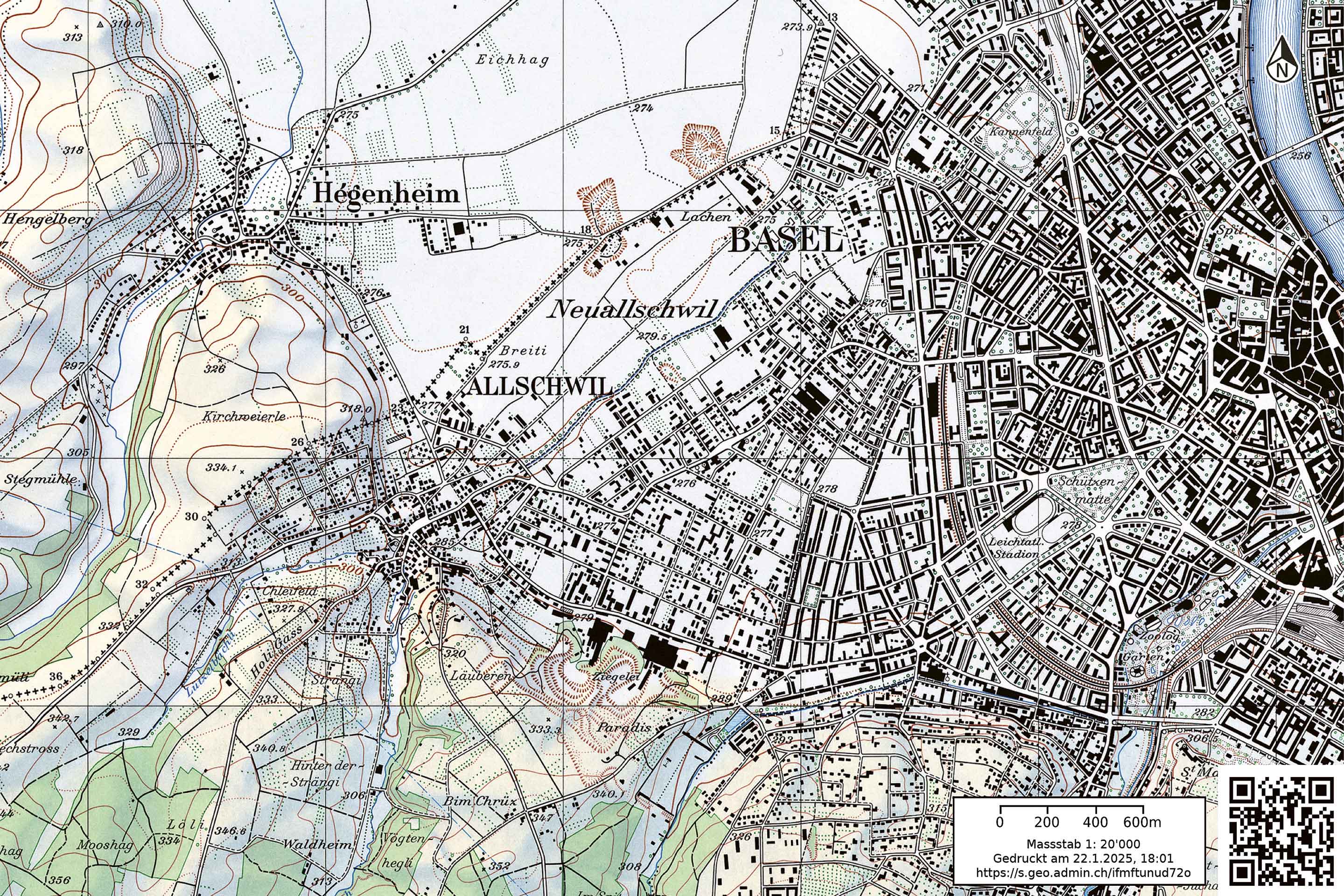

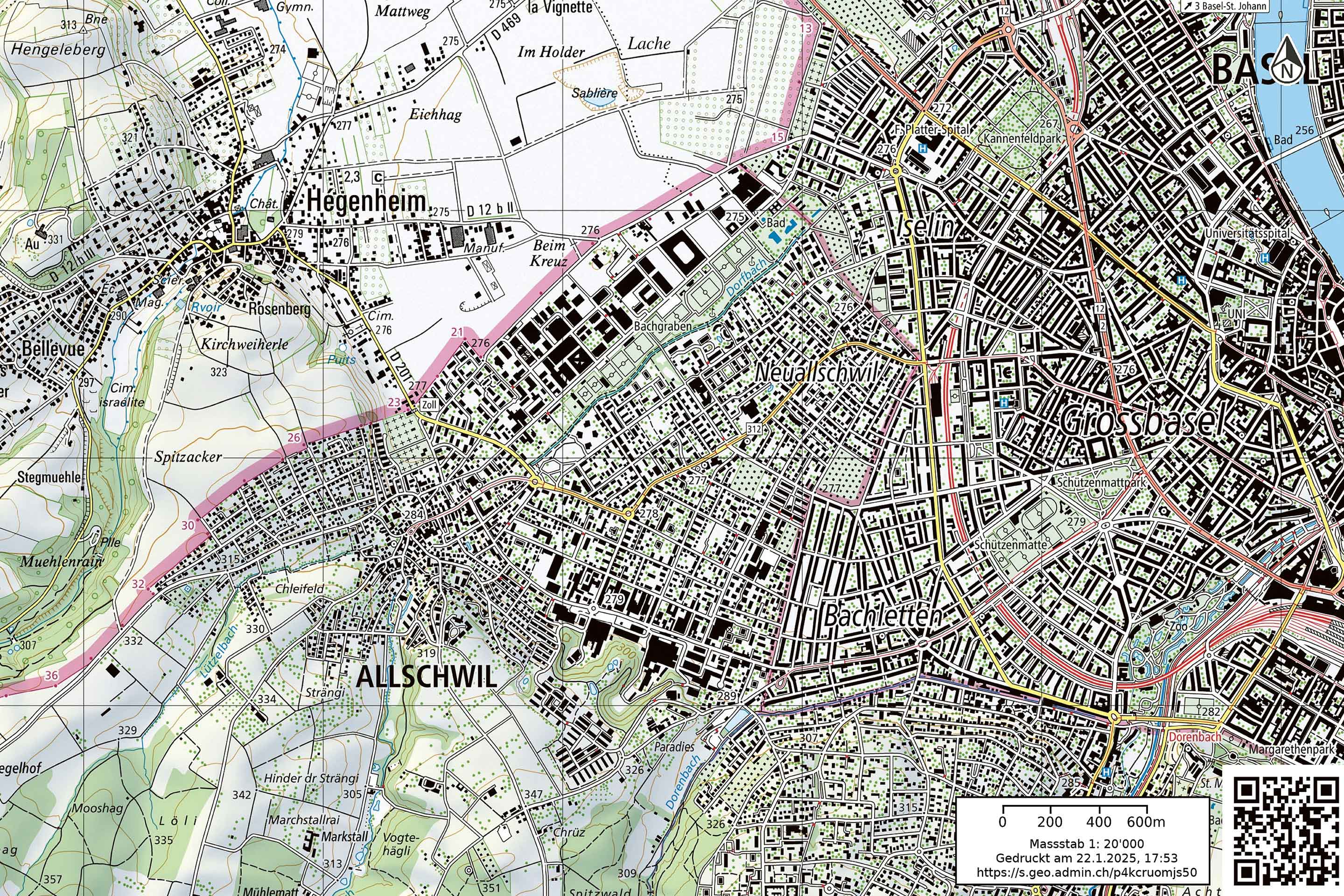

Der Blick auf die Karte zeigt die unterschiedliche Bebauungsstruktur der Quartiere: Basel rückte bis 1945 mit Zeilenbauten an den Stadtrand, die Wohnquartiere Allschwils füllten sich später mit locker verteilten Punktbauten auf. Das Bevölkerungswachstum in den Nachkriegsjahren brachte Allschwil eine Verdreifachung der Einwohnerzahl. In den 1960er- und 1970er-Jahren entstanden zeittypisch auch Wohnhochhäuser. Das Freibad Bachgraben stammt ebenfalls aus den frühen 1960ern; man betritt es auf Basel-Stadt-Boden und schwimmt später im Becken auf Allschwiler Grund.

Das Siedlungsgebiet Allschwils erstreckt sich im Norden bis an die Grenze zu Frankreich. Am Rosenberg ist ab 1945 ein Einfamilienhausquartier entstanden. Doch Allschwil besteht nicht nur aus Siedlungsgebiet: Je fast ein Drittel der Gemeindefläche ist bewaldet oder landwirtschaftlich genutzt. Die Lössböden der Region bilden gutes Ackerland und waren Lehmlieferanten für die lokalen Ziegeleibetriebe.

Die Landesgrenze entlang des Gewerbegebiets Bachgraben ist bis heute durch den Kiesabbau geprägt. Auch wenn die Gemeinde als Agglomeration von Basel verstanden werden kann und im Osten mit der Stadt verschmilzt, ist sie geografisch betrachtet Teil des Oberelsasses, denn sie liegt am Rand der Hügelzonen des Sundgaus. Die historischen Riegelbauten im Allschwiler Ortskern gleichen darum denjenigen im nahen französischen Hégenheim.

Identität, Zentralität und Potenziale

Allschwils Geschichte als ehemaliges Bauerndorf ist identitätsstiftend: Der kleinräumige historische Ortskern mit Riegelhäusern ist intakt, auch wenn Allschwil statistisch gesehen längst eine Stadt und Agglomerationsgemeinde ist. Der Ortskern ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) verzeichnet. Die gut erhaltenen Strassenzüge aus der Zeit zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert haben architekturhistorische Qualitäten.

Die Riegel sind aus beständigem Eichenholz aus den nahen Wäldern gehauen. Doch wie mit dem bäuerlichen Erbe umgegangen werden soll, war schon im 19. Jahrhundert umstritten. Da man die sichtbaren Riegel als nicht mehr zeitgemäss empfand, wurden die Fassaden verputzt. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Riegel wieder freigelegt, wofür Allschwil 1976 die Auszeichnung des Europarats erhielt. Einzelne Gebäude im Dorfkern stehen durch die kommunale Planung schon längere Zeit denkmalpflegerisch unter Schutz, seit 2013 besteht die Berücksichtigungspflicht des ISOS für den Dorfkern und einzelne Strassenzüge.

Franz Vogt ist seit 2024 Gemeindepräsident, zuvor war er Finanzvorsteher. Der historische Ortskern ist für ihn ein Glücksfall für die starke Identität Allschwils, zugleich sollen die historischen Bauten unter Auflagen genutzt werden können: «Wir wollen kein Museum werden», meint er. Ebenso liegt ihm an der Professionalisierung in der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung, um den sich wandelnden Anforderungen in der Planung gerecht zu werden. Neben seinem Amt führt Vogt in zweiter Generation einen landwirtschaftlichen Betrieb. Viele der Landwirtschaftsbetriebe haben bis heute auch Felder jenseits der Landesgrenze – zumindest für sie ist die Grenze durchlässig.

Die Freiräume im Siedlungsgebiet wie die Bachgrabenpromenade (Bild links) oder der Allschwilerwald am Siedlungsrand stiften ebenso Identität. Das Naherholungsgebiet Allschwiler Wald ist in der Region sogar so beliebt, dass es teils übernutzt wird. Umso wichtiger werden Freiräume innerhalb des Siedlungsgebiets wie der neue Wegmattenpark und die Vernetzung kleinerer Grünräume. Die Gestaltung der Übergänge des Siedlungsgebiets zu den Naherholungsräumen ist neben der Gestaltung des Strassenraums Teil der aktuellen Entwicklungen entlang der Binningerstrasse.

Wenn auch weniger augenfällig als der historische Ortskern prägen die Strassenzüge das Bild und die Identität Allschwils. Entlang der Binningerstrasse stehen bis heute die aus Ziegel gemauerten Bauten der vormaligen Ziegeleibetriebe. Der Lindenplatz wird in Zukunft, wenn die S-Bahn am nahen Morgartenring hält, verstärkt lokale Zentrumsfunktionen übernehmen.

Lesen Sie auch:

Räumliches Entwicklungskonzept (REK)

Das räumliche Entwicklungskonzept (REK) formuliert strategische Vorschläge für die qualitätsvolle Entwicklung der Gemeinde im Einklang mit der Raumplanung des Bundes. Für Allschwil empfiehlt das REK eine bewusste Differenzierung der unterschiedlichen Zentrumsbereiche.

Arbeitsgebiete im Wandel

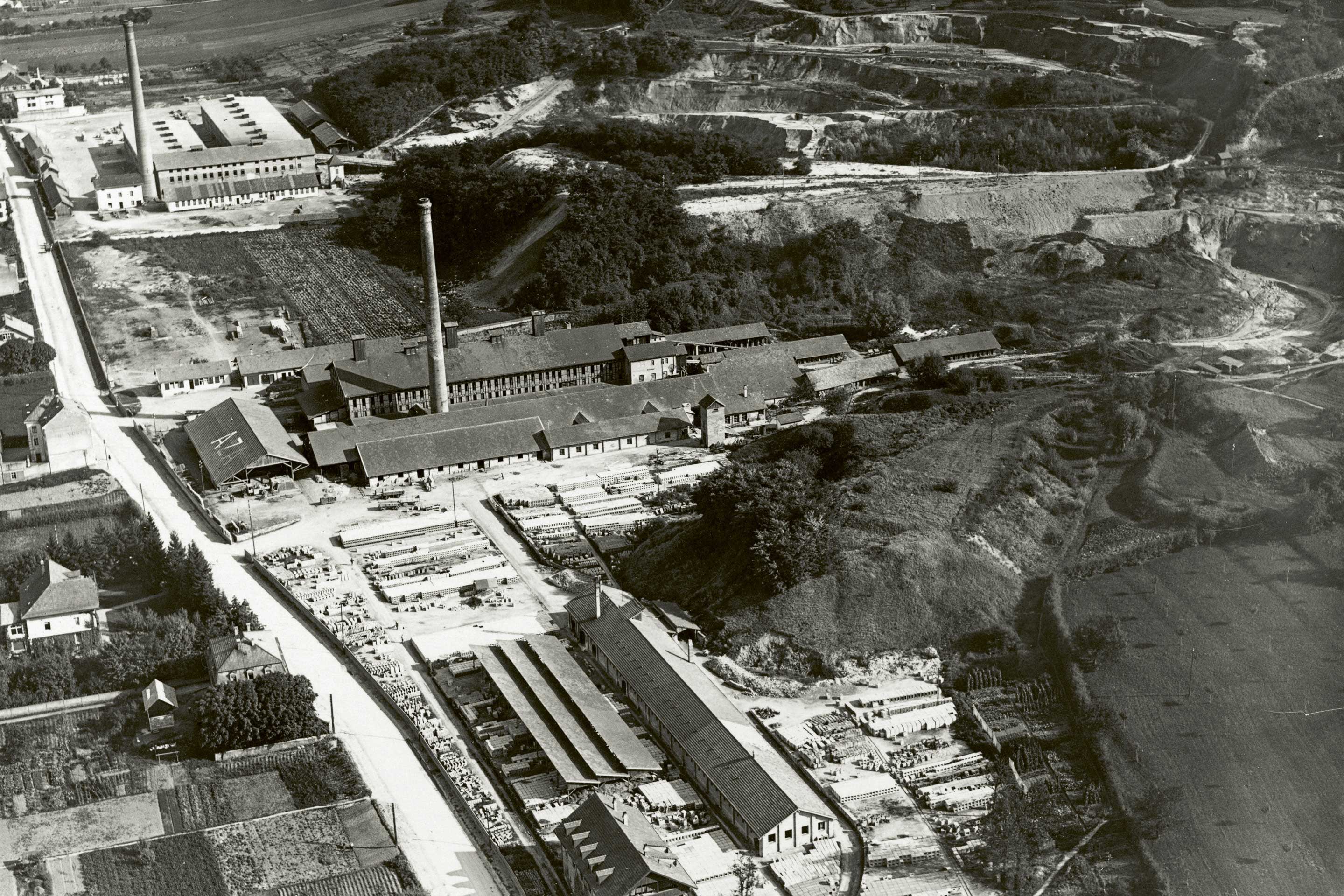

Die Industrialisierung veränderte Allschwils Gesellschaftsstrukturen und hinterliess bauliche Zeugen. An der Binningerstrasse stehen nicht nur die Bauten der ehemaligen Ziegeleibetriebe, auch die Topografie ist durch den damit einhergehenden Lehmabbau überformt (Bild S. 10 unten). Die ersten mechanischen Ziegeleien in Allschwil nahmen 1878 ihren Betrieb auf und aus den Bauern wurden Fabrikarbeiter. Die Industrialisierung veränderte auch die Landwirtschaft: Allschwil betrieb zwischen 1897 und 1921 eine Sauerkraut-Fabrik und belieferte die Stadt Basel.

Später liessen sich weitere grosse Unternehmen wie die Elco Papierwarenfabrik (1924) in Allschwil nieder. Mit der Arbeit in den Fabriken von Allschwil und Basel stieg die Mobilität der Arbeitnehmenden. Schon 1905 verband ein Tram Allschwils Dorfkern (Bild unten) mit dem Basler Barfüsserplatz. Ursprünglich für die Post gebaut, wurde das Tram bald auch von den Arbeitern für ihren Arbeitsweg genutzt. Das Ende der Ziegeleien in Allschwil fiel mit dem Ende des Wirtschaftsbooms der Nachkriegsjahre zusammen. 1975 schloss die letzte Ziegelei und Allschwil wurde zu einer Vorortsgemeinde.

Seit 2005 ist die Anzahl der Beschäftigten wieder markant gestiegen, was insbesondere auf die Entwicklungen im Bachgrabengebiet zurückzuführen ist. 2015 gab es in Allschwil rund 10 500 Arbeitsplätze, die Prognosen für 2035 gehen von 15 000 aus. Der stadtnahe Expansionsraum im Bachgraben ist durch die inhaltliche Clusterbildung in den Bereichen Pharma und Life Science attraktiv. Auch für die Bevölkerung ist – in etwas geringerem Masse – ein Wachstum prognostiziert.

Die Gemeinde steht somit vor der Aufgabe, Wohn- und Arbeitsgebiete gut aufeinander abzustimmen. Auch die Verkehrsinfrastruktur soll unter Berücksichtigung aller Verkehrsmittel einen zeitgemässen Modalsplit mit guten Velo- und Fussverbindungen bieten. Ist die Verdichtung gegen innen in Allschwil bis anhin auf wenig Widerstand gestossen, so wecken die grossen Verkehrsprojekte Emotionen.

Zusammenarbeit im funktionalen Raum

Mobilitätsprojekte und eine qualitätsvolle räumliche Entwicklung lassen sich nur durch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit umsetzen. Dies gilt insbesondere für Allschwil, das an der Landesgrenze liegt und Teil der trinationalen Agglomeration Basels mit 1.3 Millionen Menschen ist. Thomas Waltert ist seit 2019 Kantonsplaner des Kantons Basel-Landschaft. Er sieht grosses Potenzial in einer aktiv betriebenen Raumplanung: «Mit den Mitteln der Raumplanung können wir in vielen Bereichen die zukunftsweisenden Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Mobilität der Zukunft, innovatives Bauen, lebenswerte Stadträume und eine intakte Landschaft erarbeiten.»

Er sieht in der Region Nordwestschweiz nicht nur ausreichende Innenentwicklungs- und Transformationspotenziale, sondern sogar positive Effekte der Innenentwicklung unter der Voraussetzung, dass diese nicht nur mehr Baumasse, sondern auch qualitätsvolle Aussen- und Freiräume schafft: «In dichteren Lebensräumen verändert sich das Verkehrsverhalten automatisch; die zu Fuss und mit dem ÖV zurückgelegten Wege nehmen signifikant zu. Wenn wir dichter leben und näher arbeiten, generieren wir weniger Verkehr.»

Publikationsreihe «Dynamische Gemeinden»

Schweizweit erleben derzeit Gemeinden unterschiedlicher Grösse eine teilweise schnelle, umfassende und tiefgreifende Transformation. In dieser Entwicklung sind sie gesetzlich einer haushälterischen Nutzung des Bodens und gesellschaftlich einer qualitätsvollen Veränderung des gebauten Lebensraums verpflichtet. Für eine in jeder Hinsicht nachhaltige Siedlungsentwicklung nach innen sprechen aber noch weitere Gründe.

Die Publikationsreihe «Dynamische Gemeinden» porträtiert Gemeinden, die sich in einer besonders starken Innenentwicklung befinden, zeigt, welche städtebaulichen, verkehrsplanerischen und sozialräumlichen Ziele sie dabei verfolgen, lässt Akteurinnen und Akteure zu Wort kommen, reflektiert die spannenden Transformationsprozesse und identifiziert wichtige Zukunftsthemen.

Band 1: Allschwil BL